История панельной «хрущевки» берет начало в 1955 году, когда вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Этот документ на долгие годы определил стиль советского домостроения и наши представления о домашнем уюте.

К числу «излишеств» были отнесены не только сталинские арки, портики и башни, но также «недопустимо завышенные площади передних, коридоров и других вспомогательных помещений». Постановление предписывало к сентябрю 1956 года разработать типовые проекты, призванные резко удешевить строительство жилья - для того, чтобы к 1980-му году, «когда наступит коммунизм», каждая советская семья встретила его в своей квартире.

Правда потом сроки получения квартиры каждой семьёй неоднократно сдвигались... последним был озвучен 2000-й год...

Архитектор, изобретатель, доктор технических наук Андрей Константинович Буров еще в 1948 году начал экспериментировать с крупными панелями. Именно он мечтал о сборке зданий из готовых блоков, о типовом проектировании и индустриальном строительстве, уверяя, что однообразная красота лучше разнообразного уродства. Однако реальность, увиденная во Франции, Бурова огорчила. Дома с квартирами-клетушками показались ему убогими, апогеем нищеты на базе высокой техники. Хрущев же был французским опытом восхищен и немедленно купил там технологическую линию для производства панелей.

В обиходе хрущевками называют панельные, блочные, кирпичные пятиэтажные дома постройки 1950-60-х годов. У таких домов есть ряд общих характеристик. В них нет лифта и мусоропровода. В них совсем миниатюрные кухни и прихожие. Между тем, все технические и потребительские свойства индустриальных домов первого поколения, к которым относятся пятиэтажки времен хрущевской оттепели, подробно расписаны в строительных нормативах 1957 года. И хоть в тогдашних нормах указывались минимальные характеристики жилья, реальные стандарты недалеко ушли от этого «минимума». Жилая площадь квартир - однокомнатная – 16 кв. м, двухкомнатная – 22 кв. м, трехкомнатная - 30 кв. м, четырехкомнатная – 40 кв. м, минимальная площадь кухни – 4,5 кв. м.

В качестве обязательных элементов каждой квартиры в правилах указывалась кладовая (либо встроенный шкаф), спальня (6 кв. м на одного человека, 8 кв. м – на двоих), общая комната (не меньше 14 кв. м). Нормативы только допускали устройство совмещенных санузлов, на самом деле «совмещение» стало повсеместной практикой. Наличие общей комнаты (которая может быть проходной, а иногда и с выходом на кухню) говорило о том, что на смену коммуналкам пришло посемейное заселение.

31 июля 1955 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О развитии жилищного строительства в СССР», положивший начало новому жилищному строительству.

После выхода постановления были устроены конкурсы на лучшие типовые проекты жилых домов в два, три, четыре и пять этажей. В конкурсной программе подробно изложили требования к отдельным помещениям, общей комнате, спальням, передним, кухням и санузлам, а также установили твердую среднюю стоимость одного квадратного метра жилой площади. Согласно условиям одна квартира не могла быть дороже 28 тыс. руб. (в тогдашних деньгах).

Начались поиски путей удешевления жилья. Посчитали, что на лифте удается сэкономить 8% стоимости. Оказалось, что пять этажей – тот максимум, на который медики разрешили подниматься пешком без вреда для здоровья. Также выяснили, что, снизив высоту потолков в квартирах на 30 см, можно без всякого ущерба для жильцов добиться экономии в объеме стен, лестниц, длине коммуникаций. А это сократит расходы на строительство здания и цену квадратного метра жилой площади на 2,5–3 %.

Существенно уменьшить затраты позволит и вынесение мусоропроводов, устанавливавшихся ранее в кухнях или подсобных помещениях. «Недопустимое расточительство» проявлялось при устройстве полов с массивным дубовым паркетом. Укладка квадратного метра такого покрытия приводила к существенному удорожанию строительства. Вместо него следовало использовать дощатый пол или древесно-волокнистые плиты. Линолеум, кстати, в те времена был весьма дорог - сопоставим по цене с дубовым паркетом.

Следовало пересмотреть применение в квартирах столярных изделий. От филенок, всевозможных раскладок и профилей нужно было отказаться: двери должны были быть гладкими и хорошо окрашенными, а оконные переплеты - цельными, а не разделенными деревянными накладками. Стоило также упростить и сделать более дешевыми плинтусы и дверные наличники.

Главный архитектор Москвы Иосиф Ловейко убеждал будущих новоселов, что общая комната двухкомнатной квартиры, равная 14 кв. м, вполне достаточна для размещения в ней набора мебели для семьи из четырех человек.

Спальная комната размером 10,8 кв. м позволяет организовать в ней три спальных места. В кухнях площадью приблизительно 4 кв. м удается расположить необходимый комплект стандартного оборудования. Да и к чему делать это помещение просторнее, ведь «несколько шагов за водой, несколько шагов за солью… складываются в километры – для того чтобы приготовить борщ, оказывается, надо пройти 500 шагов», - говорилось в документальном фильме тех лет.

Если в совмещенном санузле использовать один кран для раковины и ванны, малогабаритную, так называемую сидячую, ванну (доказывалось ее несомненное преимущество перед обычной) или душевой поддон и прочее, то получится, что для такого помещения вполне достаточно площади всего 2,5–3 кв. м.

Перед владельцами новых отдельных квартир вставал вопрос, как разместить все необходимые вещи и в то же время не загромоздить комнаты. Со страниц «Работницы» советовали убрать из квартиры все, чем люди не пользовались в быту, не быть рабами вещей, а также доносился лозунг: «В нашем жилище не должно быть ничего показного и лишнего». Так на помойках оказывался громоздкий антиквариат, не помещавшийся в новой квартире.

Мебельные гарнитуры для больших квартир уходят в прошлое, им на смену начинают приходить комплекты малогабаритной мебели. Например, комплект для однокомнатной квартиры включал в себя платяной шкаф с небольшим комодом, диван-кровать, стол, буфет с тумбочкой под телевизор, вешалку с зеркалом, книжный шкаф с угловым рабочим столом, четыре стула. Все предметы были отделаны под ценные породы дерева. Этот комбинированный набор занимал 30% жилой площади, то есть был соразмерен малометражным квартирам.

Центральное проектно-конструкторское и специальное архитектурно-конструкторское бюро работали над разработкой проектов малогабаритной мебели. Проектировщики нашли ряд удобных решений, впоследствии пущенных в производство. Например, в наборы были включены диван-кровати и односпальные тахты с ящиками для постельного белья, письменный стол был заменен секретером со складывающейся письменной доской. А использование синтетических материалов пенопласта и поролона для изготовления сидений кресел и полумягких стульев позволило сделать мебель более легкой.

Теперь, расставив мебель и повесив портьеры, было необходимо подумать об освещении, являющимся и в наши дни немаловажным условием для жизни, для уюта. Считалось, что для освещения комнаты абажур неудобен, так как он освещает лишь стол, оставляя большую часть комнаты в полумраке, оборки и складки ткани на нем собирают много пыли, ко всему прочему он не подходит к современной мебели. При выборе светильника также было необходимо учитывать размер комнаты. Для небольших квартир покупателям предлагались небольшие люстры или потолочные светильники.

Строительство «хрущевок» продолжалось с 1959 по 1985 год. В Ленинграде строительство хрущёвок было прекращено в 70-х годах, им на смену пришли так называемые «дома-корабли».

«Хрущёвки» предназначались для временного решения жилищной проблемы и были рассчитаны на 25 лет.

В 1956-1965 годы в CCCP было построено больше 13 тысяч жилых домов, и почти все - пятиэтажки.

Пятиэтажные, с низкими потолками, совмещенными санузлами, тесными кухнями и коридорами, тонкими стенами, без лифтов и подсобных помещений, эти дома были некомфортабельны, но дешевы, а потому строились быстро, целыми районами. По темпам ввода жилья СССР к концу 50-х гг. вышел на первое место в мире. В 1958 г. была выдвинута задача обеспечить посемейное расселение в отдельных квартирах. Получение отдельной двухкомнатной квартиры в пятиэтажке на семью из трех-четырех человек для обитателей бараков, сырых подвалов, перенаселенных «коммуналок» становилось настоящим праздником. Жилищная проблема была несколько смягчена, хотя окончательно ее решить, конечно, не удалось.

На ХХ съезде ЦК КПСС была принята целая серия решений, направленных на быстрое внедрение типового строительства. Основная идея заключалась в строительстве целых серий домов по единому типовому проекту, предусматривающему моделирование трех-четырех вариантов конкретного дома со стандартной внутренней планировкой. Все «дополнительные площади»: коридоры, ванные комнаты, кухни – были сокращены до физиологического минимума. Потолки опущены, лестничные пролеты сужены, кладовки, мусоропроводы и лифты ликвидированы. Были разработаны новые принципы застройки жилых микрорайонов, сочетающих жилые комплексы с культурно-бытовыми учреждениями.

Естественно, подобные государственные подходы к решению жилищной проблемы позволили значительно улучшить послевоенную демографическую ситуацию. Обеспеченность жильем с 9,2 кв. м в 1967 г. возросла до 16 кв. м к 1990 г. (В РСФСР - 16,4 кв. м общей площади на человека).

В те времена отдельная квартира для многих «счастливчиков» была уже не мечтой, а реальностью.

Благодаря их низкой стоимости строительства государство смогло быстро обеспечить жильём советских граждан.

История возникновения и строительства

Первые экспериментальные каркасно-панельные дома были сооружены в 1948 году в Москве на Соколиной горе и Хорошëвском шоссе по проектам, разработанным, соответственно Госстройпроектом (при участии Академии архитектуры СССР) и Мосгорпроектом. Автором проекта жилых домов был Лагутенко В. П. Вначале эти дома высотой в четыре этажа сооружались со стальным каркасом, но из-за большого расхода металла (более 16 кг на 1 м³ здания) вскоре перешли на сборный железобетонный каркас (расход стали до 3,75 кг на 1 м³). С 1950 года , кроме каркасно-панельных домов со связанными стыками, в Москве , Ленинграде , Киеве , Магнитогорске и других городах началось сооружение бескаркасных панельных домов .

Опыт был признан удачным, и Постановлением Совета Министров СССР от 9 мая 1950 года № 1911 «О снижении стоимости строительства» было инициировано проектирование первых высокомеханизированных заводов ЖБИ.

Масштабный переход на новые, прогрессивные решения в области строительства начался с Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 августа 1954 года «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства», которым предусматривалась постройка 402 заводов сборных железобетонных конструкций и организация изготовления деталей на 200 площадках полигонного типа.

Строительство «хрущёвок» продолжалось с по 1985 год . Первая доработка проектов хрущёвок была проведена в 1963-64 годах. Строительство новых модификаций началось после отставки Хрущёва во второй половине 1960-х, поэтому такие дома относят к ранним брежневкам . В улучшенных модификациях появились раздельные санузлы, изолированные комнаты в двухкомнатных квартирах, увеличилось число многокомнатных квартир, появились дома повышенной этажности с лифтом и мусоропроводом. Однако строительство панельных серий хрущёвок продолжалось еще долго, так как их замена на современные серии требовала перенастройки ДСК .

Характеристики домов

Хрущёвки представляют собой возводимые по типовым проектам многоквартирные дома в стиле функционализма . Были панельными , кирпичными , реже крупноблочными . Наиболее известными являются панельные хрущёвки. Они получили широкое распространение благодаря высокой скорости возведения из заранее изготовленных железобетонных панелей. Как правило, такие дома имеют низкую теплоизоляцию наружных стен и плохую шумоизоляцию внутри дома. Кирпичные дома чаще всего строились в городах, не имеющих собственных домостроительных комбинатов . Для их возведения обычно использовался силикатный кирпич и железобетонные изделия заводского производства: плиты перекрытий, балконов, перемычки, лестничные марши. Скорость возведения хрущёвок была очень высокой, из-за этого нередко страдало качество домов.

Высота подавляющего большинства хрущëвок - 5 этажей. Это связано с тем, что 5 этажей - максимальная высота дома, в котором по строительным нормам не требуется лифт . Более редки хрущёвки с меньшей этажностью - 2, 3 или 4 этажа, как правило, они строились в сельской местности . В некоторых сериях хрущёвок имеется мусоропровод .

Квартиры в хрущëвских домах в основном одно- и двухкомнатные, трёхкомнатные редки. Высота потолков - 2,48-2,6 м, в блочных домах некоторых серий - 2,7 м. Площадь кухни - 4,9-7,1 м² (до 7,5 м² в некоторых квартирах домов серии II-18). В наиболее распространенных сериях хрущёвок санузел смежный во всех квартирах, кухня имеет площадь 5,5-6 м², в двух- и трехкомнатных квартирах имеется проходная гостиная комната. Квартиры-хрущёвки обеспечены основными коммунальными удобствами: центральным отоплением, холодным водоснабжением, канализацией, естественной вытяжной вентиляцией, кухонной плитой . Горячее водоснабжение могло быть как центральным, так и индивидуальным, с использованием газовых колонок .

Панельные хрущёвки подразделяют на сносимые и несносимые. Хрущёвки сносимых серий предназначались для временного решения жилищной проблемы и были рассчитаны на 25 лет, но часть из них до сих пор не выведена из жилфонда. Хрущёвки несносимых серий имели расчётный ресурс 50 лет; поздние исследования показали, что ресурс может быть продлён до 150 лет (при своевременных капитальных ремонтах). В Москве и Санкт-Петербурге действуют программы сноса и реконструкции кварталов хрущёвок и замены их современным жильём. В некоторых городах (например, Минске , Саранске) при капитальном ремонте таким домам утепляют внешние стены . Кирпичные хрущёвки относятся к несносимым сериям и имеют срок службы не менее 100-150 лет. Тем не менее, отдельные дома могут прийти в негодность намного раньше из-за низкого качества строительства.

Удобства

Хрущëвские дома задали новый усредненный уровень обеспечения удобствами. В хрущёвке обязательны центральное отопление , холодное водоснабжение и канализация. Обязательным атрибутом санузла стала ванна . В большинстве проектов хрущёвок ванная комната совмещена с туалетом. Процесс газификации городов позволил обеспечить кухни хрущёвок газовой плитой . В случае отсутствия газоснабжения на кухне хрущёвки устанавливалась дровяная кухонная плита, при наличии мощных электросетей - электрическая плита . Горячее водоснабжение могло быть централизованным, но чаще отсутствовало. В этом случае в квартирах устанавливались газовые колонки , обычно на кухне. При отсутствии газификации использовались дровяные водонагреватели. Перекрытия в хрущевских домах негорючие, так как выполнены из железобетонных плит промышленного изготовления. Лифт в хрущёвках отсутствует, так как по стандартам лифт требовался в домах высотой 6 и более этажей, а мусоропровод есть в некоторых модификациях домов.

Борьба с архитектурными излишествами

Первые проекты «хрущёвок» имели черепичные или шиферные крыши, однако уже обладали характерной планировкой. В рамках кампании по борьбе с архитектурными излишествами впоследствии здания получили более дешёвые в исполнении плоские битумные крыши с низким чердачным пространством, обычно засыпанным изоляционным материалом и имеющим лишь вентиляционные отверстия наружу (недоступные для кошек , эти пространства стали местом гнездования диких голубей , воробьёв и т. п.)

«Хрущёвский холодильник»

Довольно часто под окном кухни кирпичной «хрущёвки», которая имеет минимальные размеры, имеется специфический встроенный шкаф типа чулана для хранения продуктов. Толщина наружной стены в этом шкафу обычно составляет полкирпича. В некоторых вариантах построек в этой стене есть наружное постоянно открытое отверстие, служащее приточной вентиляцией и необходимое для обеспечения нормального функционирования газовой плиты . В холодный период года шкаф заменял холодильник . Однако подобный холодильник встречается и в более ранней архитектуре «сталинок» .

Название «хрущёвский холодильник» часто в шутку переносят на сами хрущёвки (особенно панельные), именуя их так из-за низкой температуры в квартирах зимой, обусловленной плохой теплоизоляцией .

Окно в санузле

Во многих хрущёвках (например 1-447) между кухней и санузлом имеется окно. Окно высотой около 40 см располагается под потолком, на кухне оно находится напротив уличного окна. Наиболее вероятное предназначение окна связано с тем, что в годы строительства хрущёвок не редкостью были перебои в электроснабжении. В этом случае через окно в санузел попадало небольшое количество света, позволявшее воспользоваться туалетом и умывальником .

Кладовка

Во многих проектах хрущёвок, включая наиболее распространённые серии 1-335 , 1-447 , 1-464 , в квартирах располагаются достаточно крупные (2-3 м 2) тёмные комнаты без окон для хранения вещей (кладовки). В более поздних проектах размер кладовок был значительно уменьшен, из комнат они превратились во встроенные шкафы. В проектах брежневских домов в связи с распространением шкафов и другой мебели от кладовок постепенно отказались.

Примечательные серии

Серия К-7

Серия К-7 - одна из первых серий индустриального домостроения. Спроектирована В. П. Лагутенко на основе французской панельной пятиэтажки. Дома построены по каркасно-панельной схеме. Квартиры имеют достаточно крупные для хрущёвок кухни, раздельные санузлы и комнаты. Дома имеют низкую шумо- и теплоизоляцию. Подлежат сносу.

Некоторые добавляют – печально знаменитые и вспоминают старый анекдот: «Хрущёв успел соединить уборную с ванной, но не успел соединить пол с потолком». Конечно, хрущевки - это не апартаменты. Но в тот период многие семьи были просто счастливы, получив бесплатно квартиру со всеми удобствами. Чем стали для неизбалованных советских людей квартиры «ухрущённой планировки» и так ли они плохи – давайте разберемся вместе.

1. Название «хрущёвка» панельные дома получили в честь товарища Хрущёва, который их якобы придумал. Определяющее слово «якобы». На самом деле придумал их другой товарищ - французский архитектор Ле Корбюзье. Дело в том, что после Второй мировой во Франции наблюдалась нехватка пригодных для жилья домов. Бороться с этой проблемой решили посредством строительства панельных домов, то есть быстро и достаточно дешево. Такие дома появились и в Амстердаме в пригороде Оост/Ватерграафсмеер в 1923-1925, затем в Германии – в 1926-1930 году был построен целый берлинский район Шпланеманн-Зидлунг. Идея понравилась и товарищу Сталину. Но воплотил ее в жизнь именно Никита Сергеевич. Больше всего «хрущёвок» досталось Москве, Екатеринбургу и Новокузнецку. Там были возведены целые кварталы пятиэтажек. Считается, что первая хрущевка в стране была построена именно в Москве, на улице Гримау, 16.

2. Разработкой самых первых хрущевок занимался архитектор Виталий Лагутенко, которого можно считать основоположником панельного домостроения в СССР. А его внука вы наверняка знаете! Это известный музыкант, главный «мумми-троль» Илья Лагутенко.

3. Хрущевки похожи друг на друга, как близнецы? Не факт. Специалисты, например, знают и различают массу серий – так что хрущевки вовсе «не на одно лицо». Есть сносимые серии, несносимые, панельные и кирпичные, с балконами и кладовками, смежными комнатами и раздельными, пяти- и четырехэтажные. В некоторых домах фасады отделаны меленькой серой плиточкой, есть дома с художественным панно в торце, есть чисто белые, с разноцветной плиткой и с впечатанным в панель щебнем.

4 . Хрущевки строили в сжатые сроки из готовых блоков, произведенных и подготовленных к установке на домостроительном комбинате. В среднем на возведение одного дома на месте уходило - представьте! - около 12 суток. Находились и «стахановцы»: одна ленинградская бригада поставила рекорд в 5 суток.

Газеты радостно рапортовали об этом. Но о качестве жилья, правда, скромно умалчивалось.

5. Строительство «хрущевок» продолжалось 26 лет: с 1959 года по 1985 год. За это время было построено «хрущевок» общей площадью 290 млн. квадратных метров! Правда, в некоторых городах их строительство закончилось гораздо раньше, примером может служить город Ленинград, где уже в 1970 году вместо «хрущевок» начали строить «дома-корабли».

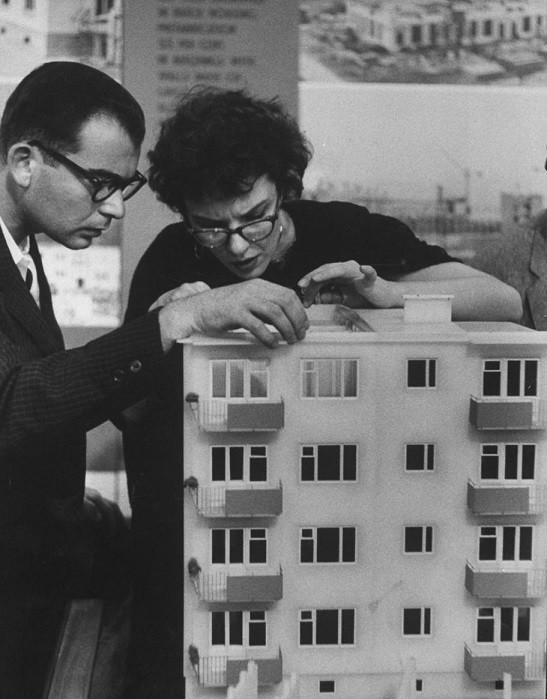

6. В 1963 году американский журнал LIFE опубликовал фоторепортаж Стэна Веймана о массовом строительстве жилья в столице Советского Союза городе Москве. Фотограф запечатлел весь процесс: начиная со стадии проектирования и заканчивая новосельями в квартирах. Жаль, что советские люди в то время не читали американских журналов: фоторепортаж был довольно добрым.

7. Срок службы большинства домов-хрущевок был рассчитан на 25 лет, так как эти дома строились в основном как временное жилье. Тем не менее многие из таких домов стоят на территории России до сих пор. Такие дома (сносимой серии) должны были быть снесены уже несколько лет назад. Существовали и другие серии домов (несносимая серия). Срок службы таких домов был рассчитан на 50 лет. Исследования же показали, что при своевременном капитальном ремонте срок службы может быть увеличен до 150 лет

8. Первые «хрущевки» строились с черепичными или шиферными крышами. Позднее же на крышах решили сэкономить и стали делать обычные плоские битумные крыши с низким чердачным помещением, которое имело небольшие отверстия наружу для вентиляции. Такие крыши облюбовали голуби, которых часто можно увидеть именно в таких чердачных помещениях.

9. Чаще всего на кухне «хрущевок» под окном располагался такой специфический маленький шкафчик для хранения продуктов. Толщина стены в данном месте была всего лишь в полкирпича, поэтому в холодный период года шкаф вообще заменял холодильник.

А в некоторых из хрущёвок в санузле есть даже окно на кухню. Зачем? Четкого ответа нет.

10. А вот просторные дворы у хрущёвок - это абсолютный плюс (особенно для нашего времени - сплошной точечной застройки). За пятьдесят лет здесь успели вырасти большие деревья, разрослись кустарники, так что летом в «хрущёвских» двориках вполне себе зелено и уютно.

Период строительства и характеристики

Период строительства

Строительство «хрущёвок» продолжалось с по 1985 год . В Ленинграде строительство хрущёвок было прекращено в 1970-х годах, им на смену пришли так называемые «дома-корабли» . В России было построено около 290 млн м² общей площади, что составляет порядка 10 процентов всего жилого фонда страны.

Характеристики домов

В квартирах таких домов были в основном одно- и двухкомнатные квартиры, высота комнат 2,5 м, совмещённый санузел , слабая звукоизоляция внутренних стен, лифты отсутствовали. «Хрущёвки» сносимых серий предназначались для временного решения жилищной проблемы и были рассчитаны на 25 лет, но часть из них до сих пор используется по назначению, представляя угрозу для жителей. «Хрущёвки» несносимых серий имели расчётный ресурс 50 лет, поздние исследования показали, что ресурс может быть продлён до 150 лет (при своевременных капитальных ремонтах). В Москве и Санкт-Петербурге действуют программы сноса и реконструкции кварталов хрущёвок и замены их современным жильём. В Минске при капитальном ремонте таким домам утепляют внешние стены.

История возникновения

Первые экспериментальные каркасно-панельные дома были сооружены в 1948 году Москве на Соколиной горе и Хорошевском шоссе по проектам, разработанным соответственно Госстройпроектом (при участии Академии архитектуры СССР) и Мосгорпроектом. Автором проекта жилых домов был Лагутенко В.П . Вначале эти дома высотой в четыре этажа сооружались со стальным каркасом, но из-за большого расхода металла (более 16 кг на 1 м 3 здания) вскоре перешли на сборный железобетонный каркас (расход стали до 3,75 кг на 1 м 3). С 1950 года, кроме каркасно-панельных домов со связанными стыками, в Москве, Ленинграде, Киеве, Магнитогорске и других городах началось сооружение бескаркасных панельных домов.

Опыт был признан удачным, и Постановлением Совета Министров СССР от 9 мая 1950 года № 1911 "О снижении стоимости строительства" было инициировано проектирование первых высокомеханизированных заводов ЖБИ.

Масштабный переход на новые, прогрессивные решения в области строительства начался с Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 августа 1954 года «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства», которым предусматривалась постройка 402 заводов сборных железобетонных конструкций и организация изготовления деталей на 200 площадках полигонного типа.

В оформлении фасадов зданий отсутствует лепнина и другие декоративные элементы, характерные для зданий предыдущего, сталинского периода .

«Хрущёвский холодильник»

Под окном кухни кирпичной «хрущёвки», которая имеет минимальные размеры, имеется специфический встроенный шкаф типа чулана для хранения продуктов. Толщина наружной стены в этом шкафу обычно полкирпича, в некоторых вариантах построек в этой стене есть наружное постоянно открытое отверстие. В холодный период года шкаф заменял холодильник .

Словосочетание «хрущёвский холодильник» стало применяться и как название «хрущёвки» панельного типа, из-за низкой теплоизоляции.

Галерея изображений

|

Панельные дома, подаренные кубинцам СССР |

Снос панельной хрущёвки в Москве |

||

|

|

Предыстория вопроса

Ещё М.А.Булгаков в своём знаменитом романе «Мастер и Маргарита» заметил, что москвичи хорошие люди, но их «испортил квартирный вопрос». Действительно, этот пресловутый вопрос преследовал Советский Союз с первого дня его существования. В годы Гражданской войны его кое-как временно удалось решить за счёт оттока коренного населения из столиц в южные губернии и за границу, а также и традиционно революционным методом физического устранения прежних домовладельцев. Именно тогда новоявленные хозяева жизни вылезли из подвалов и, «уплотнив» оставшихся квартиросъёмщиков, устроили коммуналки в прежних просторных барских квартирах. В первые десятилетия советской власти новые дома практически не строились. Крупные города были чудовищно перенаселены, а естественный прирост населения оказался непропорционален росту нового жилья.

Начавшийся процесс индустриализации 1930-х годов быстро привёл к появлению новых предприятий и колоссальных строек, которые потребовали миллионов рабочих. Насильственная коллективизация деревни, в свою очередь, обеспечила массовый отток населения из сельскохозяйственных областей в большие города. По переписи 1939 года городское население страны достигло уже 56,1 млн. человек, а к апрелю 1956 года дошло до 87 млн. Число жителей Москвы подскочило с 2 до 3,6 млн., в Ленинграде оно выросло почти также резко. В результате из года в год средняя фактическая норма жилплощади на одного человека только сокращалась. В Москве в 1930 году она составляла 5,5 кв.м., а в 1940 году понизилась почти до 4-х.

В 1930-е годы квартирный вопрос по-прежнему решался за счёт переселения и уплотнения людей в конфискованных квартирах, путём постройки жилья «облегченного» типа т.е. бараков-общежитий либо временных землянок. Если и строились новые дома, то они изначально были рассчитаны на организацию в них общежитий и коммунальных квартир. Коммунальное проживание решало вопрос экономии: один санузел, плита, водопроводный кран на десять - пятнадцать семей. Подобное жилье строилось на месте ветхих домов, жителей которых, если им не удавалось получить комнату в новых домах, переселяли за пределы города в бараки. Благоустроенные квартиры со всеми удобствами могли получить только особо ценные специалисты и номенклатурные работники.

Капитальных домов, в силу их дороговизны, строилось слишком мало, а строительство бараков было ограниченно постановлением СНК СССР в 1934 году «Об улучшении жилищного строительства», что привело к уменьшению общих объёмов строительства жилья.

После Великой Отечественной войны ситуация только ухудшилась. В результате военных действий и бомбёжек было разрушено около 70 млн. кв.м жилья. Вопрос об условиях проживания для городского населения из социального превратился в остро политический. Жилищный кризис, охвативший буквально всю страну, необходимо было решать. И в этом смысле строительство дешёвых хрущёвских пятиэтажек стало наиболее оптимальным выходом из сложившейся ситуации.

Начало «хрущёвок»

В СССР первые экспериментальные каркасно-панельные дома были сооружены ещё до Хрущёва. Они построены в 1948 году в Москве на Соколиной горе и Хорошёвском шоссе по проектам, разработанным Госстройпроектом (при участии Академии архитектуры СССР) и Мосгорпроектом. Автором проекта первых каркасно-панельных жилых домов был В.П. Лагутенко. Вначале эти дома высотой в четыре этажа сооружались со стальным каркасом, но из-за большого расхода металла (более 16 кг на 1 м³ здания) вскоре перешли на сборный железобетонный каркас (расход стали до 3,75 кг на 1 м³). С 1950 года, кроме каркасно-панельных домов со связанными стыками, в Москве, Ленинграде, Киеве, Магнитогорске и других крупных городах началось сооружение бескаркасных панельных домов.

Этот опыт был признан удачным, и Постановлением Совета Министров СССР от 9 мая 1950 года № 1911 «О снижении стоимости строительства» было инициировано проектирование первых высокомеханизированных заводов ЖБИ.

|

|

Вплотную за решение квартирного вопроса в Москве взялся генеральный секретарь Н.С.Хрущёв уже в первые годы своего прихода к власти. Масштабный переход на новые, прогрессивные решения в области строительства был санкционирован Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 августа 1954 года «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства». Постановлением предусматривалась постройка 402 заводов сборных железобетонных конструкций и организация изготовления деталей на 200 площадках полигонного типа.

Принято считать, что идею строительства дешёвого социального жилья Хрущёв привёз из своих поездок за границу. Американцы ещё в XVIII веке начали создание каркасных домов для переселенцев. Такие дома были легки и быстры в сборке. В Европе стали практиковать строительство сборных домов в конце XIX-начале XX веков. После Первой мировой войны особенно ярко проявились идеи архитектурного минимализма и функциональности. В 1924 году по проекту Корбюзье под Бордо был возведён целый городок, состоящий из двух и трёхэтажных домов. Это был первый опыт серийного панельного строительства. Оно получило более широкое распространение в Германии, когда в 1925 году была разработана система строительства домов из сборных элементов-платтенбау. После Второй мировой войны в переживающей жилищный кризис Европе стали возводить уже целые жилые комплексы из однообразных типовых домов.

Н.С. Хрущёв объединил идею немецкого платтенбау с американским конвейерным строительством. Разработанные советскими архитекторами панельные пятиэтажки удешевляли строительство нового жилья на 30% за счёт отказа от всех архитектурных излишеств.

Началу строительства «хрущёвок» предшествовало постановление Совета министров СССР 1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Согласно постановлению, «излишествами» посчитались арки, колонны, балконы, украшения и даже сама облицовка здания. Было подсчитано, что на них приходится около трети всей стоимости дома. В 1956 году перед строителями и архитекторами ставилась задача ещё больше снизить стоимость жилья. Специалисты подсчитали, что можно сэкономить на лифте (отсюда и высота «хрущёвских» домов - 5 этажей - тот максимум, на который медики разрешили подниматься пешком). Снижение потолков с 3 до 2,5 метра позволило сэкономить еще 4%. Считалось, что в шкафу должно приходиться максимум 50 см ширины на человека; чтобы нормально умыться, нужно всего полметра перед раковиной, а для того, чтоб вытереться банным полотенцем - 110 см.

С целью серийного строительства пятиэтажных зданий сборного типа во Франции приобрели оборудование для массового производства панелей и перекрытий. Таким образом, ознакомившись с опытом иностранных коллег, стали возводить целые жилые комплексы типовых домов. Сроки возведения подобного рода зданий были рекордными. Дома собирались из готовых блоков, прямо с завода, в это же время проводились отделочные работы. В итоге, дом мог быть готов к сдаче уже через 1,5 месяца.

Первую серию «хрущёвок» спроектировал эстонский архитектор Март Порт. Согласно его плану, площадь однокомнатной квартиры составила 16 квадратных метров, двухкомнатной - 22 метра, трёхкомнатной - 30.

Началось возведение «хрущёвок» с подмосковной деревни Черёмушки, где появились первые сборные пятиэтажки. Строительство таких пятиэтажек вокруг Черёмушек началось 31 июля 1956 года, а закончилось только в 1972-м. Позже возведение этих однообразных типичных домов распространилось по всей стране и продолжалось до 1985 года. Не мудрено, что советский гражданин, приезжая в любой город родной страны, и даже в зарубежные страны (у кого, конечно, была такая возможность), чувствовал себя вполне как дома. Так московский новосёл Женя Лукашин из культового фильма Э.Рязанова не сразу смог понять в роковую для себя новогоднюю ночь, что находится не на родном московском юго-западе, а лежит на полу, в Ленинграде. С тем же успехом он мог перепутать московские новостройки с киевскими, магнитогорскими и даже пражскими и берлинскими («Дом ведь такой же в точности!»)

Впрочем, в северной столице строительство пятиэтажных «хрущёвок» было закончено довольно быстро. Уже в 1970-х годах здесь перешли на строительство «домов-кораблей» по переработанному польскому проекту (серия 1-ЛГ-600 индустриального домостроения). Их искривлённая форма использовалась для гашения сильного ветра в прибрежных районах Ленинграда. «Кораблями» дома 600-й серии были названы за внешнее сходство с океанскими лайнерами: сплошные линии окон напоминают палубы. Кроме того, самым распространённым цветом окраски «домов-кораблей» является белый.

В конце 1960-х годов появляется такая единица городской структуры, как микрорайон. Это совокупность жилых домов, поликлиники, школ, детских садов, находящихся в шаговой доступности. При возведении микрорайонов должны были соблюдаться определенные гигиенические нормы: не менее 9 кв.м. жилой площади на человека, близость (200-400 м) школ, садов, объектов социального и бытового обслуживания, освещённость квартир за счёт соблюдения предельно допустимого расстояния между домами. Эти идеи оказались вполне продуктивными. Они остаются актуальными в наши дни строительства жилых комплексов.

«Хрущёвки» с их достоинствами и недостатками

В своё время строительство новых панельных домов считалось прорывом, так как смогло обеспечить жильём множество семей, расселить коммунальные квартиры и бараки. Несмотря на то, что эти дома не любят за серость и некрасивость, они спровоцировали скачок в развитии промышленности. Строились заводы и комбинаты по производству панелей и перекрытий. Микрорайоны росли, как грибы после дождя, благодаря технологии постройки. Конструкции везли прямо с завода, на стройплощадке монтировали и отделывали. Дома собирались подобно этажерке, бригады работали в три смены, производительность труда повышалась. Типовая пятиэтажка монтировалась за 12 дней, отделка занимала 30 дней. Строительство многоквартирного дома часто длилось ни много ни мало около 50 дней.

Проектировались разные серии хрущёвок, которые имели во многом схожие черты, лишь незначительно отличаясь. Общие характеристики заложены в СНиПах 1957 года. По этим нормативам в квартире обязательно должна быть кладовая или встроенный шкаф (довольно вместительный), спальня (6 кв.м. на одного человека, 8 кв.м. на двоих), общая комната (не меньше 14 кв.м.), которая могла быть проходной и вести, в том числе на кухню.

Для того, чтобы удешевить строительство, было решено «урезать» всё, что можно и нельзя. Уменьшалась толщина несущих стен, что способствовало практически полному отсутствию звукоизоляции между квартирами. Отказались от лифта, убрали чердак и мусоропровод; лестничные пролёты сузили так, что крупногабаритную мебель оказалось удобнее заносить через окно; уменьшили до минимума высоту потолков. В народе шутили, что Хрущёв соединил туалет с ванной, но не успел соединить потолок с полом. В некоторых проектах «хрущёвок» отсутствовали балконы. Толщина межкомнатных перегородок в квартирах не позволяла повесить ни тяжёлых книжных полок, ни кухонных шкафов. Кухни проектировались миниатюрные от 5 до 7 кв.м., жильцам приходилось обедать по очереди - такие квартиры заселялись из расчёта «количество человек в семье минус один»; небольшие прихожие, туалет, совмещённый с ванной (часто ванну ставили сидячую), проходные комнаты. Существует мнение, что такие комнаты создавались с целью не допустить заселения нескольких семей и воссоздания новых коммуналок.

Довольно необычным новшеством стало сооружение на кухне так называемых шкафов-холодильников для хранения продуктов в зимнее время года. Стена у такого шкафа снаружи была толщиной в полкирпича, и зимой зачастую возле него образовывался иней.

Существует несколько десятков серий «хрущёвок»-пятиэтажек. Например, в начале 1960-х годов в производство была запущена серия ГИ, в квартирах которой дверь на кухню находится в общей комнате, а высота потолка в санузлах - всего 2,3 метра. Самые лучшие «хрущёвки» относятся к серии 1-528.

Материал (керамзитобетон, газобетон), использующийся при строительстве, не мог обеспечить ни хорошей звукоизоляции, ни достаточного тепла в квартирах. Кроме того, в стройматериалах, из которых собирались дома серии ГИ, отмечено значительное содержание асбеста, небезопасного для здоровья человека.

Однако угрюмые серые дома, которые сейчас считаются язвами на теле наших городов, казались тогда людям, привыкшим жить в бараках и коммуналках на 20 семей, первыми вестниками ожидающего их светлого будущего. Для советского человека, уставшего от тесноты бараков и землянок, даже эти скудные квадратные метры становились счастьем и возможностью устраивать личную жизнь без посторонних глаз.

За период с 1959 по 1985 годы в стране было построено более 290 млн. кв.м., что составило примерно 10% всего нынешнего жилого фонда. С 1956 по 1970 годы обладателями новых квартир стало 54 миллиона граждан, то есть четверть всего населения страны.

Конечно, желание государства строить квартиры как-нибудь, подешевле, без расчёта на будущие десятилетия, сейчас может показаться глупым и нерентабельным. Но в то время квартирный вопрос в масштабах страны требовал срочного решения, а имевшиеся для этого условия - более чем скромными. Вот так, нажимая на архитекторов, инженеров и строителей, власти стремились как можно скорее одолеть грандиозную коммунальную проблему, что, в принципе, тогда им неплохо удалось.

Будущее «хрущёвок». Реновация

Судьба строящихся «дешёвых» домов не могла не волновать руководство страны уже в 1960-е годы. Жильё возводилось в минимальные сроки, всё делалось в стахановской спешке, что, несомненно, вредило качеству, да и перерасход средств городского бюджета только в Москве составлял более 20%.

Изначально «хрущёвки» строились из расчета срока службы 25 лет, как временное жилье, которое будет постепенно заменяться на более удобное и комфортное. Но в нашей стране, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Современные исследования утверждают, что при соответствующем капитальном ремонте и эксплуатации такие дома, построенные в 1960 -70-е годы, могут прослужить ещё сто лет.

Постепенно требования к качеству проектирования повышались. Хрущев предлагал надстроить дома четырьмя - пятью этажами, монтировать лифт. На смену первым хрущёвским пятиэтажным сериям пришли в конце 1960-х годов новые серии девятиэтажек. Во время второго периода индустриального домостроения (вторая половина 60-х - первая половина 70-х гг.) отрасль перешла на новые нормы: повысилась этажность жилой застройки, улучшилась комфортабельность квартир, разработали типовые проекты крупнопанельных зданий высотой 9, 12 и 16 этажей. Они отличались более удобными планировочными решениями, высотой этажа до 2,8 м, новыми инженерно-техническими системами жизнеобеспечения.

Но, к сожалению, основа оставалась та же самая - панели пропускали большое количество тепла и холода, поскольку были однослойными. Достаточно примитивной являлась планировка квартир и мест общего пользования: из дверей лифта вы сразу попадали в квартиру,т.е. в подъездах не было спроектировано ни предбанников, ни вестибюлей.Тесными и неудобными оставались лестничные пролёты и площадки. Крыша давала множество протечек и промерзаний. Сегодня все эти 9- и 12-этажные дома подлежат капитальному ремонту или сносу.

На сегодняшний день «хрущёвки» сильно устарели и морально и физически, зачастую становясь просто опасными для жильцов. Износ этих зданий требует их реконструкции. Для решения этой проблемы проводят расселение и снос домов, на месте которых будут строить новые. В Москве и Петербурге уже введены в строй целые программы по реновации «хрущёвок», которые опираются на опыт реновации европейских столиц.

Во Франции и Германии реновацию начали более 30 лет назад. В Германии, например, панельные дома разбирают, панели дробят и используют для строительства дорог. При уплотнённой застройке два из пяти домов сносят, а территорию благоустраивают.

На современном этапе в Западной Европе наиболее распространено лишь малоэтажное панельное строительство. Доля панельных домов в жилом фонде Великобритании, Финляндии, США составляет порядка 20–40%. Их популярность объясняется, прежде всего, экономичностью, а кроме того низким объёмом отходов, загрязняющих окружающую среду.

В Москве и Петербурге процесс расселения «хрущёвок» начался раньше, чем в регионах и идёт намного интенсивнее, так как, по словам специалистов, в столицах наиболее многочисленны «хрущёвки» одной из самых первых серий К-7, дома которой отличались низкой прочностью. Срок службы таких домов – 20-25 лет – давно истёк, и они не соответствуют современным требованиям к благоустроенному жилью.

В Петербурге были предприняты попытки так называемой «санации» старого жилья: здания были утеплены, установлены современные стояки и стеклопакеты. Однако, по подсчетам специалистов, санация старой «хрущёвки» обходится в 25 млн. руб., что дороже строительства нового жилья. Поэтому решили, что этот вариант для массовой реновации не подходит. Сейчас в Петербурге предполагается снос «хрущёвок» общей площадью 500 тыс. кв.м., где также предполагается возведение, помимо новостроек, крытых паркингов и открытых парковок.

В регионах из-за отсутствия нового жилья спрос на «хрущёвки» по-прежнему сохраняется. В России и по сей день существуют города, состоящие только из одних «хрущёвок», построенных в 1960-е годы. Жильцы стараются самостоятельно решить проблему реконструкции и улучшения жилищных условий, путём сноса перегородок, визуального расширения пространства, частной застройки.

«Хрущёвки» и сегодня являются жильём достаточно дешёвым и доступным. Они служат как бы стартовой площадкой для многих семей, а также приезжих, которые не имеют возможности приобрести более комфортные и удобные квартиры. По мнению некоторых специалистов, проекты реновации крупных городов дадут новое жильё бизнес класса: метраж квартир будет больше, но и цена выше. То есть приезжим, да и молодым горожанам, не останется стартовой площадки. При сегодняшней экономической ситуации дешёвое жилье просто необходимо. Сейчас в столицах существует около 10% жилья нижнего уровня. В процессе реновации его не станет, что скажется на ценах на недвижимость и, возможно, повлияет на приток мигрантов в крупные города.