Производство силикатных строительных материалов базируется на гидротермальном синтезе гидросиликатов кальция, который осуществляется в реакторе-автоклаве в среде насыщенного водяного пара давлением 0,8-1,3 МПа и температурой 175-200 °С. Для гидротермального синтеза можно использовать при надлежащем обосновании иные параметры автоклавизации, применять обработку не только паром, но и паровоздушной или парогазовой смесью, водой.

Силикатные автоклавные материалы - это бесцементные материалы и изделия (силикатные бетоны, силикатный кирпич, камни, блоки), приготовленные из сырьевой смеси, содержащей известь (гашеную или молотую негашеную), кварцевый песок и воду, которые образуют в процессе автоклавной обработки гидросиликаты кальция:

Са(ОН)2 + Si02 + mH20 = Ca0Si02/iH20.

В условиях автоклавной обработки можно получить различные гидросиликаты кальция в зависимости от состава исходной смеси: тоберморит 5Ca0 6Si02 5H20, слабо закристаллизованные гидросиликаты: (0,8-1,5) Ca0 Si02 H20 - и (1,5-2) Ca0 Si02 H20. В высокоизвестковых смесях синтезируется гиллебрандит 2Ca0Si02H20.

Автоклав представляет собой горизонтально расположенный стальной цилиндр с герметически закрывающимися с торцов крышками (рис. 9.3).

Диаметр автоклава - 2,6-3,6 м, длина - 21- 30 м. Автоклав снабжен манометром, показывающим давление пара, и Рис. 9.3. Загрузка в автоклав предохранительным кла-

паном, автоматически открывающимся при повышении давления выше предельного. В нижней части автоклава уложены рельсы, по которым передвигаются загруженные в автоклав вагонетки с изделиями. Автоклав оборудован устройствами для автоматического контроля и управления режимом автоклавной обработки. Для уменьшения теплопотерь автоклав покрыт слоем теплоизоляции.

После загрузки автоклав закрывают и в него постепенно впускают насыщенный пар. Высокая температура при наличии в бетоне воды в капельно-жидком состоянии создает благоприятные условия для химического взаимодействия между гидроксидом кальция и кремнеземом.

Прочность автоклавных материалов формируется в результате взаимодействия двух процессов: структурообразования, обусловленного синтезом гидросиликатов кальция, и деструкции, обусловленной внутренними напряжениями.

Для снижения внутренних напряжений автоклавную обработку проводят по определенному режиму, включающему постепенный подъем давления пара в течение 1,5-2 ч, изотермическую выдержку изделий в автоклаве при температуре 175-200 °С и давлении 0,8- 1,3 МПа в течение 4-8 ч и снижение давления пара в течение 2-4 ч. После автоклавной обработки продолжительностью 8-14 ч получают силикатные изделия.

Силикатные бетоны

Силикатные бетоны, как и цементные, могут быть тяжелыми (заполнитель - песок и щебень или песок и песчано-гравийная смесь), легкими (заполнители пористые - керамзит, вспученный перлит, аглопорит и др.) и ячеистыми.

В силикатном бетоне применяют известково-кремнеземистое вяжущее, в состав которого входят воздушная известь и тонкомолотый кварцевый песок (взамен песка применяют золу, молотый доменный шлак). Прочность известково-кремнеземистого вяжущего зависит от активности извести, соотношения CaO/SiC>2, тонкости измельчения песка и параметров автоклавной обработки (температуры и давления насыщенного пара, длительности автоклавного твердения). Оптимальным будет такое соотношение CaO/Si02 и такая тонкость помола песка, при которых вся СаО будет связана в низкоосновные гидросиликаты кальция (рис. 9.4).

Изготовление бетонных и железо бетонных изделий включает приготовление известковокремнеземистого вяжущего, приготовление и гомогенизацию силикатнобетонной смеси, формование изделий, автоклавную обработку. В процессе автоклави - зации между всеми компонентами бетона имеют место химические взаимодействия.

Заполнитель (в особенности кварцевый песок) участвует в синтезе новообразований, подвергаясь изменениям на глубину до 15 мкм.

Тяжелый силикатный бетон плотностью 1800-2500 кг/м3, с прочностью 15-80 МПа применяют для изготовления сборных бетонных и железобетонных конструкций, в том числе предварительно напряженных.

Силикатный кирпич изготовляется из жесткой смеси кварцевого песка (92-94%), извести (6-8%, считая на активную СаО) и воды (7- 9%) путем прессования под давлением (15-20 МПа) и последующего твердения в автоклаве.

Цвет силикатного кирпича светло-серый, но он может быть любого цвета путем введения в состав смеси щелочестойких пигментов. Выпускают кирпич двух видов: одинарный 250x120x65 мм и модульный 250x120x88 мм. Модульный кирпич изготовляют с пустотами, чтобы масса одного кирпича не превышала 4,3 кг.

В зависимости от предела прочности при сжатии и изгибе силикатный кирпич имеет марки: 100, 125, 150, 200 и 250.

Плотность силикатного кирпича (без пустот) - около 1800-

1900 кг/м3, т. е. он немного тяжелее обыкновенного глиняного кирпича, теплопроводность - 0,70-0,75 Вт/(м °С), водопоглощение лицевого силикатного кирпича не превышает 14%, а рядового - 16%. Марки по морозостойкости для лицевого кирпича: 25, 35, 50; для рядового - 15.

Силикатный кирпич, как и глиняный, применяют для несущих стен зданий. Не рекомендуется его применять для цоколей зданий из-за недостаточной водостойкости. Для кладки труб и печей силикатный кирпич не используют, так как при высокой температуре дегидратируется Са(ОН)2, разлагаются СаС03 и гидросиликаты кальция, а зерна кварцевого песка при 600 °С расширяются и вызывают растрескивание кирпича.

На производство силикатного кирпича расходуется меньше тепла, поскольку не требуются сушка и высокотемпературный обжиг, поэтому он на 30-40% дешевле глиняного кирпича.

Схема производства силикатного кирпича показана на рис. 9.5.

Комовую известь-кипелку, поступающую из известеобжигательной печи, сортируют, чтобы удалить недожог и пережог, затем дробят и размалывают в тонкий порошок. При этом воздушным сепаратором отделяются наиболее тонкие частицы. Повышение тонкости помола извести также сокращает ее расход.

Гасить известь в смеси с песком можно в силосах в течение 8- 9 ч (первый способ) или, что гораздо быстрее и интенсивнее, в гасильных барабанах (второй способ). Последний представляет собой металлический цилиндр, по концам имеющий форму усеченных конусов, который вращается вокруг горизонтальной оси. При помощи дозирующего аппарата песок дозируют по объему, а известь - по весу, а затем засыпают через герметически закрывающийся люк в гасильный барабан. После загрузки барабан вращают, впускают пар и гасят известь под давлением 0,3-0,5 МПа. Перед прессованием известково-песчаную смесь перемешивают в лопастной мешалке или на бегунах и дополнительно увлажняют (до 7%).

Прессуют кирпич на прессах под давлением до 150-200 кг/см2. Применяемые на заводах прессы имеют периодически вращающийся стол с устроенными в нем формами. Прессование производится снизу

вверх при помощи рычажного механизма. Спрессованный кирпич - сырец получает высокую плотность, что способствует более полному прохождению реакции между известью и кварцевым песком. Производительность различных типов прессов, зависящая от их конструкции, колеблется в пределах 2200-3000 кирпичей в 1 ч.

Отформованные кирпичи снимают со стола пресса, осторожно укладывают на вагонетки и отправляют в автоклавы для твердения.

Прочность силикатного кирпича продолжает повышаться и после запаривания его в автоклаве. Это объясняется тем, что часть извести, не вступившей в химическое взаимодействие с кремнеземом, реагирует с углекислотой воздуха, т. е. происходит карбонизация: Са(ОН)2 + С02 = СаС03+ Н20.

Прочность, водостойкость и морозостойкость силикатного кирпича увеличиваются также при его высыхании.

Известково-шлаковый и известково-зольный кирпич

Известково-шлаковый кирпич изготовляют из смеси извести и гранулированного доменного шлака. Извести берут 3-12% по объему, шлака - 88-97%.

При замене шлака золой получается известково-зольный кирпич. Состав смеси: 20-25% извести и 80-75% золы. Так же как и шлак, зола является дешевым сырьем, образующимся в больших количествах после сжигания топлива (каменного угля, бурого угля и др.) в котельных ТЭЦ, ГРЭС и др.

В процессе сгорания пылевидного топлива часть очаговых остатков оседает в топке (зола-шлак), а самые мелкие частицы золы уносятся в дымоходы, где задерживаются золоуловителями, а затем их транспортируют за пределы котельной - в золоотвалы. Наиболее тонкодисперсные золы называют золами-уносами.

При смешивании с водой золы не твердеют, однако при добавках извести или портландцемента они активизируются, а запаривание смеси в автоклавах дает возможность получать из них изделия достаточной прочности.

При сжигании некоторых горючих сланцев (например, средне волжских) образуются золы, содержащие окиси кальция 15% и более, которые имеют способность твердеть без добавок извести. Кирпич из этих зол называют сланце-золъным.

Использование шлаков и зол очень выгодно, так как при этом снижается стоимость строительных материалов.

Известково-шлаковый и известково-зольный кирпичи формуют на тех же прессах, которые применяют при производстве силикатного кирпича, и запаривают в автоклавах.

Плотность шлакового и зольного кирпичей - 1400-1600 кг/м3, теплопроводность - 0,5-0,6 Вт/(м °С). По пределу прочности при сжатии шлаковый и зольный кирпичи разделяют на три марки: 75, 50 и 25. Морозостойкость известково-шлакового кирпича такая же, как и силикатного, а известково-зольного - ниже.

Известково-шлаковый и известково-зольный кирпичи применяют для возведения стен зданий высотой не более трех этажей и для кладки верхних этажей многоэтажных зданий.

Изделия из пеносиликата и других ячеистых материалов

Пеносиликат - это искусственный каменный материал ячеистой структуры, который получается в результате затвердевания пластичной известково-песчаной смеси, смешанной с технической пеной.

Материал, полученный смешиванием того же раствора с газооб - разователем (алюминиевой пудрой, пергидролем и др.), называют газосиликатом.

Для производства пеносиликата рекомендуется применять молотую известь-кипелку, содержащую активный СаО не менее 70%. Чем выше активность извести и тоньше помол, тем меньше ее требуется для приготовления пеносиликата. Обычно извести берут 15-20% от веса сухой смеси. Кроме кварцевого песка, в качестве заполнителей можно использовать доменный гранулированный шлак, золу электростанций, маршалит, трепел, диатомит и другие заполнители, содержащие большое количество кремнезема.

В процессе производства пеносиликата известь и заполнитель подвергают совместному или раздельному помолу. При раздельном помоле компонентов известь и заполнитель измельчают в трубных, шаровых мельницах, а при совместном помоле - в дезинтеграторах. Песок сначала измельчают в них с гашеной известью, которой берут 25-30% от общего количества вводимой извести, а остальную часть извести добавляют в виде молотой извести-кипелки.

Дальнейший этап производства пеносиликатных изделий заключается в приготовлении ячеистой смеси. Ячеистую смесь приготовляют путем смешивания известково-песчаного раствора с устойчивой пеной в пенобетономешалках.

Готовую ячеистую смесь выливают из смесительного барабана пенобетономешалки в бункер, а затем разливают в формы, соответствующие профилю и размерам будущего изделия. После 6-8 часовой выдержки (частичного отвердения) формы с полузатвердевшей смесью транспортируют в автоклавы для запаривания.

Пеносиликатные изделия изготовляют плотностью от 300 до 1200 кг/м3 и прочностью в пределах 0,4-20 МПа.

Из теплоизоляционного пеносиликата изготовляют термовкладыши, которые используют для утепления стен; плиты, скорлупы и короба - для ограждения теплопроводов и другие теплоизоляционные изделия. Для кладки несущих стен одно-, двухэтажных зданий применяют мелкие офактуренные неармированные блоки плотностью 600-700 кг/м3.

Для защиты блоков от атмосферных воздействий в процессе эксплуатации наружная поверхность изделий покрывается облицовочным слоем из цементно-песчаного раствора толщиной 2-3 см, который укладывается на дно формы перед заливкой ячеистой смеси.

Конструктивно-теплоизоляционный пено - и газосиликат применяют теперь также для изготовления крупноразмерных изделий для наружных и внутренних стен, покрытий промышленных сооружений, междуэтажных и чердачных перекрытий жилых зданий, перегородок и др.

Для покрытий промышленных зданий изготовляют армопеноси - ликатные и армогазосиликатные прямоугольные плиты.

Армопеносиликатные плиты по сравнению с обычными железобетонными не требуется теплоизолировать и в то же время они достаточно прочны и долговечны. Укладывают их по железобетонным или металлическим прогонам, а сверху покрывают гидроизоляционными рулонными материалами.

Плотность пеносиликата 900-1100 кг/м3, предел прочности его при сжатии 6-10 МПа (гл. X, § 8).

Силикатными материалами называются материалы из смесей или сплавов силикатов, полисиликатов и алюмосиликатов. Они представляют широко распространенную группу твердофазных материалов, то есть веществ, обладающих совокупностью свойств, которые определяют то или иное их практическое применение (И.В. Тананаев). Так как главным в этом определении материала является признак его применимости, то к группе силикатных материалов относят и некоторые бессиликатные системы, применяемые для тех же целей, что и собственно силикаты.

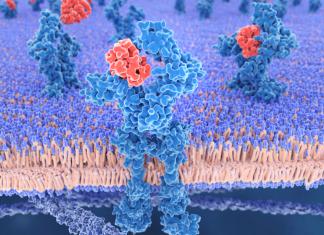

Силикаты – это соединения различных элементов с кремнеземом (оксидом кремния), в которых он играет роль кислоты. Структурным элементом силикатов является тетраэдрическая ортогруппа 4- с атомом кремния Si 4+ в центре и атомами кислорода O 2- в вершинах тетраэдра, с ребрами длиной 2.6·10 -10 м (0.26 нм). Тетраэдры в силикатах соединены через общие кислородные вершины в кремнекислородные комплексы различной сложности в виде замкнутых колец, цепочек, сеток и слоев. В алюмосиликатах, помимо силикатных тетраэдров, содержатся тетраэдры состава [ AlO 4 ] 5- с атомами алюминия Al 3+ , образующие с силикатными тетраэдрами алюминий-кремний-кислородные комплексы.

В состав сложных силикатов помимо иона Si 4+ входят: катионы: Na + , K + , Са 2+ , Mg 2+ , Mn 2+ , B 3+ , Cr 3+ , Fe 3+ , Al 3+ , Ti 4+ и анионы: О 2 2- , ОН - , F - , Cl - , SO 4 2- , а также вода. Последняя может находиться в составе силикатов в виде конституционной, входящей в кристаллическую решетку в форме ОН - , кристаллизационной Н 2 O и физической, абсорбированной силикатом.

Свойства силикатов зависят от их состава, строения кристаллической решетки, природы сил, действующих между ионами, и, в значительной степени определяются высоким значением энергии связи между атомами кремния и кислорода, которая составляет 450–490 кДж/моль. (Для связи С–О энергия составляет 314 кДж/моль). Большинство силикатов отличаются тугоплавкостью и огнеупорностью, температура плавления их колеблется от 770 до 2130 о С. Твердость силикатов лежит в пределах от 1 до 6-7 ед. по шкале Мооса.

Большинство силикатов малогигроскопичны и стойки к кислотам, что широко используется в различных областях техники и строительства.Химический состав силикатов принято выражать в виде формул, составленных из символов элементов в порядке возрастания их валентности, или из формул их оксидов в том же порядке. Например, полевой шпат K 2 Al 2 Si 6 O 16 может быть представлен как КАlSi 3 О 8 или К 2 O·Аl 2 O 3 ·6SiО 2 .

Все силикаты подразделяются на природные (минералы) и синтетические (силикатные материалы). Силикаты – самые распространенные химические соединения в коре и мантии 3емли, составляя 82 % их массы, а также в лунных породах и метеоритах. Общее число природных известных силикатов превышает 1500. По происхождению они делятся на кристаллизационные (изверженные) породы и осадочные породы. Природные силикаты используются как сырье в различных областях народного хозяйства:

В технологических процессах, основанных на обжиге и плавке (глины, кварцит, полевой шпат и др.);

В процессах гидротермальной обработки (асбест, слюда и др.);

В строительстве;

В металлургических процессах.

Силикатные материалы насчитывают большое количество различных видов, представляют крупномасштабный продукт химического производства и используются во многих областях народного хозяйства. Сырьем для их производства служат природные минералы (кварцевый песок, глины, полевой шпат, известняк), промышленные продукты (карбонат натрия, бура, сульфат натрия, оксиды и соли различных металлов) и отходы (шлаки, шламы, зола).

На рис. 11.1 приведена классификация силикатов.

Рис. 11.1. Классификация силикатов

По масштабам производства силикатные материалы занимают одно из первых мест. В табл. 11.1. представлены данные о производстве важнейших видов силикатных материалов в Российской Федерации.

Таблица 11.1

Производство силикатных материалов в Российской Федерации

В дорожном хозяйстве применяются различные искусственные каменные строительные материалы, используемые для возведения зданий и сооружений промышленно-гражданского назначения.

Такие материалы можно разделить на три группы: необжиговые, обжиговые и изделия из силикатных расплавов.

Необжиговые строительные материалы и изделия

К необжиговым строительным материалам относятся:

- ? автоклавные силикатные материалы на основе извести;

- ? гипсовые и гипсобетонные изделия;

- ? асбестоцементные материалы и изделия;

- ? строительные растворы.

Автоклавные силикатные материалы на основе извести

Автоклавные силикатные материалы - искусственные каменные материалы на основе известково-кремнеземистого вяжущего, твердеющего при повышенном давлении и температуре.

Основным компонентом сырьевой смеси, из которой получают силикатные материалы, является известь (СаО), легко вступающая в реакцию с кремнеземом (Si0 2) при усиленной термовлажностной обработке. Для производства силикатных материалов рекомендуется применять быстрогасящуюся известь с суммарным содержанием активных оксидов кальция и магния (активностью) более 70 %, при этом содержание MgO не должно превышать 5 %.

Наряду с известью, в автоклавной технологии возможно применение портландцемента, цементов с добавкой молотого песка, малоактивных белитовых цементов, которые повышают морозостойкость силикатных изделий.

Вторым компонентом сырьевой смеси является кварцевый песок (иногда доменные шлаки, топливные золы, содержащие кремнезем). Кварцевый песок и другие кремнеземистые компоненты тонко измельчают (до удельной поверхности

1500...3000 см 2 /г).

Кроме известково-кремнеземистого вяжущего, в состав силикатных материалов могут быть введены заполнители в виде немолотого кварцевого песка, шлака, керамзита, вспученного перлита.

К автоклавным силикатным материалам относят:

- ? силикатные бетоны;

- ? силикатный кирпич;

- ? известково-шлаковый и известково-зольный кирпич;

- ? стеновые изделия из ячеистого и пеносиликатного бетонов.

Изделия из силикатных материалов приобретают требуемые свойства после автоклавной обработки: постепенного подъема давления пара и температуры в течение 1,5...2 ч, изотермической выдержки изделия в автоклаве при температуре 175...200 °С и давлении 0,8...1,6 МПа в течение 4...8 ч и снижении давления в течение 2...4 ч. Общая длительность обработки 8... 14 ч. В результате формируется новый известково-кремнеземистый цемент, состоящий из гидросиликатов кальция различного состава.

При автоклавной обработке происходит реакция между гидроксидом кальция и кремнеземистым компонентом:

В результате такой реакции синтезируется цементирующее вещество - гидросиликат кальция, связывающий зерна песка или другого заполнителя в прочный водостойкий каменный материал.

Автоклав для гидротермального синтеза представляет собой цилиндрический горизонтальный сварной сосуд, гер-

Рис. 6.1.

метически закрываемый сферическими крышками (диаметр

2...3,6 м, длина 19...30 м) (рис. 6.1).

Силикатные бетоны, (как и цементные) могут быть:

- ? тяжелыми (заполнитель - песок и щебень);

- ? легкими (заполнители пористые - керамзит, вспученный перлит, аглопорит);

- ? ячеистыми.

В силикатном бетоне используют известково-кремнеземистое вяжущее, состоящее из воздушной извести и тонкого измельченного кварцевого песка (золы, молотого доменного шлака и др.).

Прочность известково-кремнеземистого вяжущего зависит:

- ? от активности извести;

- ? соотношения CaO/Si0 2 ;

- ? тонкости измельчения песка;

- ? параметров автоклавной обработки.

Технология изготовления бетонных и железобетонных изделий включает:

- 1) приготовление известково-кремнеземистого вяжущего;

- 2) подготовку и перемешивание силикатобетонной смеси;

- 3) формование изделий;

- 4) автоклавную обработку.

Тяжелый силикатный бетон плотностью 1800...2500 км 3 и прочностью 15... 18 МПа применяют для изготовления сборных бетонных и железобетонных конструкций, в том числе предварительно напряженных. Высокопрочные силикатные бетоны могут иметь прочность до 80 МПа. Морозостойкость силикатного бетона при вибрационном уплотнении достигает 200 циклов и более.

Наибольшее распространение получили следующие марки плотного силикатного бетона: М150; М200; М250; М300; М400 и М500.

Из плотных силикатных бетонов изготовляют крупные стеновые блоки внутренних несущих стен, панели перекрытий и несущих перегородок, плиты и другие детали для сборного, промышленного, гражданского и сельскохозяйственного строительства.

Ячеистые силикатные бетоны изготовляют путем введения в известково-кремнеземистое вяжущее газообразующей добавки (газобетон) или пены (пенобетон). В качестве газооб- разователя используют водную суспензию алюминиевой пудры, пенообразователя - клееканифольные, смолосапониновые и другие вещества.

Газобетонную смесь готовят в гидродинамическом или вибрационном смесителе, пенобетонную - в двухбарабанном смесителе. В одном барабане приготавливают пену, в другом - раствор из вяжущего и воды. После этого пена выгружается в барабан с раствором и перемешивается, затем силикатобетонная смесь выливается в раздаточный бункер, а затем - в формы изделия.

В зависимости от назначения ячеистые бетоны подразделяют:

- ? на конструкционные

- (р 0 = 900... 1200 кг/м 3 , # сж = 7,5... 15 МПа);

- ? теплоизоляционно-конструкционные

- (р 0 = 500...900 кг/м 3 , Д сж = 2,5...7,5 МПа);

- ? теплоизоляционные (р 0

Силикатный кирпич представляет собой искусственный

безобжиговый стеновой строительный материал, получаемый из жесткой увлажненной сырьевой смеси, состоящей из извести и кварцевого песка, путем ее прессования и твердения в автоклаве.

- 6. Искусственные каменные материалы

Рис. 6.2.

- 1 - печь для обжига извести; 2 - дробилка; 3 - вертикальный ковшовый конвейер; 4 - ленточный конвейер; 5,12 - тарельчатые питатели (дозаторы); 6 - мельница для помола извести с песком; 7 - винтовой питатель; 8 - двухкамерный пневмонасос; 9 - смеситель; 10 - ленточный реверсивный конвейер; 11 - силосы (реакторы); 13 - стержневой смеситель; 14 - пресс; 15 - автомат-укладчик 16 - вагонетка; 17 - автоклав; 18 - электропередаточная тележка;

- 19 - установка по очистке платформы автоклавных вагонеток

В состав сырьевой смеси входят:

- ? известь (6...8 %, считая на активный СаО);

- ? кварцевый песок (92...94 %);

- ? вода (7...9 %).

Технологический процесс производства силикатного кирпича включает следующие операции (рис. 6.2):

- 1) добыча и подача песка;

- 2) дробление и помол негашеной извести;

- 3) смешивание песка с молотой известью;

- 4) гашение смеси извести с песком;

- 5) дополнительное перемешивание и увлажнение смеси (до 7...9 % воды);

- 6) прессование кирпича-сырца;

- 7) запаривание кирпича-сырца в автоклаве.

В зависимости от способа гашения извести в смеси с песком различают силосный и барабанный виды производства силикатного кирпича. При более распространенном силосном способе перемешанная увлажненная смесь извести и песка выдерживается 8...9 ч в бункерах-силосах. Гасить известь в смеси с песком можно также в гасильном барабане , который представляет собой металлический цилиндр, по концам имеющий форму усеченных конусов, вращающихся вокруг горизонтальной оси. Песок дозируют по объему, а известь - по весу. После загрузки барабан вращают, впуская пар, и гасят известь под давлением 0,3...0,5 МПа. Перед прессованием известково-песчаную смесь перемешивают в лопастной мешалке или на бегунах и дополнительно увлажняют (до 7 %).

Прессование кирпича производят на механических прессах под давлением 15... 20 МПа, после чего прочность кирпича-сырца должна быть не ниже 0,3 МПа.

Отформованный кирпич-сырец укладывают в вагонетки, которые подают в автоклав (см. рис. 6.1).

Выгруженный из автоклава кирпич выдерживают

10.. . 15 сут. на воздухе для карбонизации извести, не вступившей в химическое взаимодействие с кремнеземом, по следующей схеме:

Силикатный кирпич обычно светло-серый, но может быть любого цвета вследствие введения в состав смеси щелочестойких пигментов.

Выпускают кирпич двух видов: одинарный (250x120x65) мм и модульный (250 х 120 х 88 мм) с пустотами, благодаря которым масса одного кирпича не превышает 4,3 кг.

В зависимости от предела прочности на сжатие и изгиб силикатный кирпич имеет марки: 100, 125, 150, 200, 250.

Плотность силикатного кирпича (без пустот) около

1800.. . 1900 кг/м 3 , т.е. он тяжелее обыкновенного глиняного кирпича, теплопроводность 0,70...0,75 Вт/(м °С), водопогло- щение лицевого кирпича не превышает 14 %, рядового - 16 %.

Марки по морозостойкости для лицевого кирпича: М рз 25, 35, 50; для рядового - М рз 15.

Силикатный кирпич, как и глиняный, применяют для возведения несущих стен зданий. Не рекомендуется его использовать для устройства цоколей из-за недостаточной водостойкости, а также для укладки труб и печей, так как при высокой температуре Са(ОН) 2 дегидратируется, СаС0 3 и гидросиликаты кальция разлагаются, а зерна кварцевого песка при 573 °С расширяются в результате полиморфного превращения кварца в другую разновидность, что вызывает растрескивание кирпича.

На производство силикатного кирпича расходуется меньше тепла, чем на производство глиняного, поскольку не требуются сушка и высокотемпературный обжиг, поэтому он дешевле на 30...40 %.

Известково-шлаковый кирпич изготовляют из смеси извести (3...12 % по объему) и гранулированного доменного шлака (88...97 %). При замене шлака золой получается известково- зольный кирпич. Состав смеси: 20...25 % извести и 75...80 % золы.

Так же как и шлак, зола является дешевым сырьем, образующимся в больших количествах после сжигания топлива (каменного или бурого угля и др.) в котельных ТЭЦ, ГРЭС И др.

При сгорании пылевидного топлива часть очаговых остатков оседает в топке (зола-шлак), а самые мелкие частицы золы уносятся в дымоходы, где задерживаются золоуловителями, а затем их транспортируют в золоотвалы. Наиболее тонкодисперсные золы называют зола-унос. При смешивании с водой золы не твердеют, однако при добавках извести или портландцемента они активизируются, а запаривание смеси в автоклавах дает возможность получать изделия достаточной прочности.

Известково-шлаковый и известково-зольный кирпичи формуют на тех же прессах, что и при производстве силикатного кирпича, и запаривают в автоклавах.

Плотность шлакового и зольного кирпичей 1400... 1600 кг/м 3 , коэффициент теплопроводности 0,5...0,6 Вт/(м К). По пределу прочности на сжатие шлаковый и зольный кирпичи разделяют на три марки: 75, 50 и 25. Морозостойкость известково-шлакового кирпича такая же, как и силикатного, а известково-зольного - ниже.

Известково-шлаковый и известково-зольный кирпичи применяют для возведения стен зданий высотой не более трех этажей и для кладки верхних этажей многоэтажных зданий.

Изделия из пеносиликата и силикатных ячеистых бетонов. Пеносиликат - искусственный каменный материал ячеистой структуры. Он получается в результате затвердевания пластичной известково-песчаной смеси, смешанной с технической пеной. Если такая смесь смешивается с газообра- зователем (алюминиевой пудрой, пергидролем и др.), то образуемый каменный материал ячеистой структуры называют газосиликатом.

Для производства пеносиликата применяют молотую из- весть-кипелку (активный СаО не менее 70 %) в количестве

15...20 % от веса сухой смеси. Кроме кварцевого песка, в качестве заполнителей можно использовать доменный гранулированный шлак, золу-унос и другие заполнители, содержащие большое количество Si0 2 .

Тонкость помола известково-песчаной смеси находится в пределах 2900...3200 см 2 /г.

Технологический процесс производства ячеистых силикатных изделий состоит из следующих операций (рис. 6.3):

- 1) приготовление известково-песчаного вяжущего (количество песка 20...50 % от веса извести);

- 2) измельчение песка;

- 3) приготовление пено- или газобетонной массы;

- 4) формование изделия в металлических формах;

- 5) обработка изделий в автоклаве.

Ячеистые силикатные изделия изготовляют как армированными, так и неармированными. В армированных силикатных бетонах стальная арматура и закладные детали больше подвержены коррозии, чем в цементных бетонах, поэтому их покрывают защитными составами (цементно-казеиновыми, полимерцементными).

Рис. 6.3.

I - склад песка; 2 - сушильный барабан; 3 - бункер для сухого песка; 4 - бункер для извести; 5 - шаровая мельница для помола песка;

- 6 - шаровая мельница для совместного помола извести и песка;

- 7 - система шнеков; 8 - бункер для известково-песчаной смеси; 9 - бункер для молотого песка; 10 - элеватор подачи цемента;

II - элеватор подачи молотой извести; 12 - бункер для цемента; 13 - бункер для молотой извести; 14 - весовые дозаторы; 15 - дозатор воды; 16 - дозатор пенообразователя; 17 - пенобетономешал- ка; 18 - подъемник для разлива массы в формы; 19 - вагонетки

с формами; 20 - автоклав

Силикатные изделия из ячеистого бетона подразделяются:

- ? на теплоизоляционные - средней плотностью до 500 кг/м 3 и прочностью на сжатие до 2,5 МПа;

- ? конструктивно-теплоизоляционные - средней плотностью 500...800 кг/м 3 и прочностью на сжатие 2,5...7,5 МПа;

- ? конструктивные - средней плотностью 850 кг/м 3 и прочностью на сжатие 7,5... 15,0 МПа.

- 6.1.2. Гипсовые и гипсобетонные изделия

К таким изделиям относят изделия, изготовленные на основе гипсовых и гипсоцементных вяжущих.

Быстрое твердение гипса и его хорошие формовочные свойства позволяют изготавливать сборные крупноразмерные элементы различного назначения: плиты и панели стен для устройства внутренних перегородок зданий, основания под полы и др. Поскольку плиты и панели на основе гипсовых вяжущих достаточно огнестойки, их часто применяют для огнезащитной облицовки металлических и деревянных конструкций.

Для производства гипсовых и гипсобетонных изделий используют строительный и высокопрочный гипсы, а также гипсошлаковый цемент, который не вызывает коррозии стальной арматуры.

Изделия из гипса подразделяют на гипсовые и гипсобетонные.

Гипсовые изделия изготавливают из гипсового теста, иногда с добавкой молотых органических или минеральных заполнителей.

Гипсобетонные изделия получают из гипсового раствора с легкими и пористыми заполнителями. В качестве органических заполнителей используют молотую бумажную макулатуру, древесные опилки и др., в качестве минеральных - топливные и доменные шлаки, ракушечник, пемзовый и туфовый щебень и др.

Заполнители снижают прочность гипсовых изделий. Поэтому для повышения их прочности уменьшают расход воды, однако при этом требуется применять вибропрессование или трамбование.

Изделия на основе гипса имеют небольшую плотность: гипсовые - 800... 1100 кг/м 3 , гипсобетонные - 1200... 1500 кг/м 3 . Прочность изделий - 2,5... 10 МПа. Эти материалы обладают хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, хорошо обрабатываются и легко окрашиваются.

В 1880 г. Немецкий ученый В. Михаэлис изобрел метод, который был использован для производства силикатного (известково-песчаного) кирпича. К началу двадцатого века в России было уже пять заводов, выпускающих силикатный кирпич.

До 50-х годов единственным видом силикатных автоклавных изделий были силикатный кирпич и небольшие камни из ячеистого силикатного бетона. Однако благодаря работам российских ученых впервые в мире было создано производство крупноразмерных силикатобетонных автоклавных изделий для сборного строительства. В настоящие время почти все элементы зданий и сооружений (панели, плиты перекрытий, элементы лестниц и др.) могут быть изготовлены из армированного силикатного бетона, который по своим свойствам почти не уступает железобетонным, а благодаря применению местных сырьевых материалов и промышленных отходов обходится на 15…20% дешевле, чем аналогичные железобетонные элементы на портландцементе.

Сырье для силикатных материалов и изделий

Одним из основных компонентов сырьевой смеси, из которой формуются изделия, служит известь, которая обладает большой химической активностью к кремнезему при термовлажностной обработке. Именно поэтому вторым основным компонентом сырьевой смеси является кварцевый песок или другие минеральные вещества, содержащие кремнезем, например шлаки, золы и др. Чтобы химическое взаимодействие проходило достаточно интенсивно, кремнеземистый компонент подвергают тонкому измельчению. Чем более тонким измельчение песка, тем выше должно быть относительное содержание извести в смеси. В качестве других компонентов могут быть также введены заполнители в виде немолотого кварцевого песка, шлака, керамзита, вспученного перлита и т. п.

Для современного производства силикатного кирпича используют сырьевую смесь, в состав которой входит 90…95% песка, 5…10% молотой негашеной извести и некоторое количество воды.

3. Общая технология получения силикатных материалов

Технология получения силикатных изделий обычно складывается из следующих этапов:

1. Получение сырьевой смеси.

2. Прессование изделий.

3. Обработка в автоклаве изделий.

4. Выдержка готовых изделий.

Производство силикатных строительных материалов базируется на гидротермальном синтезе гидросиликатов кальция, который осуществляется в реакторе-автоклаве в среде насыщенного водяного пара давлением 0,8-1,3 МПа и температурой 175-200°С. Для гидротермального синтеза можно использовать при надлежащем обосновании иные параметры автоклавизации, применять обработку не только паром, но и паровоздушной или парогазовой смесью, водой.

В данном производстве большой объем работ составляет процесс получения извести для сырьевой смеси. В технологический процесс производства извести входят следующие операции: добыча известкового камня в карьерах, дробление и сортировка его по фракциям, обжиг в шахтных вращающихся и других печах, дробление или помол комовой извести (получение негашеной извести).

Получение сырьевой смеси осуществляется двумя способами: барабанным и силосным, которые отличаются друг от друга приготовлением известково-песчаной смеси.

Автоклав представляет собой горизонтально расположенный стальной цилиндр с герметически закрывающимися с торцов крышками. В автоклаве в атмосфере насыщенного пара при давлении 0,8-1,3 МПа и температуре 175-200°С кирпич твердеет 8…14ч.

Прочность автоклавных материалов формируется в результате взаимодействия двух процессов: структурообразования, обусловленного синтезом гидросиликатов кальция, и деструкции, обусловленной внутренними напряжениями.

Для снижения внутренних напряжений автоклавную обработку проводят по определенному режиму, включающему постепенный подъем давления пара в течение 1,5-2 ч, изотермическую выдержку изделий в автоклаве при температуре 175-200°С и давлении 0,8-1,3 МПа в течение 4-8 ч и снижение давления пара в течение 2-4 ч. После автоклавной обработки продолжительностью 8-14 ч получают силикатные изделия.

Из автоклава выгружают почти готовые изделия, которые выдерживают 10…15дней для карбонизации непрореагировавшей извести с углекислым газом воздуха, в результате чего повышается водостойкость и прочность изделий. Температура обработки и общие энергозатраты при производстве силикатного кирпича существенно ниже, чем при производстве керамического, поэтому силикатный кирпич экономически эффективнее.

К числу автоклавных силикатных изделий относят силикатный кирпич, крупные силикатные блоки, плиты из тяжелого силикатного бетона, панели перекрытий и стеновые, колонны, балки и пр. Легкие заполнители позволяют понизить массу стеновых панелей и других элементов. Силикатные изделия выпускают полнотелыми или облегченными со сквозными или полузамкнутыми пустотами. Особое значение имеют силикатные ячеистые бетоны, заполненные равномерно распределенными воздушными ячейками, или пузырьками. Они могут иметь конструктивное и теплоизоляционное назначение, что обусловливает форму и размеры изделий, их качественные показатели.

Силикатные материалы и изделия автоклавного твердения представляют собой искусственные строительные конгломераты на основе известково-кремнеземистого (силикатного) камня, синтезируемого в процессе автоклавной обработки под действием пара при высокой температуре и повышенном давлении. Одним из основных компонентов сырьевой смеси, из которой формуются изделия, служит известь, которая обладает большой химической активностью к кремнезему при термовлажностной обработке.

Именно поэтому вторым основным компонентом сырьевой смеси является кварцевый песок или другие минеральные вещества, содержащие кремнезем, например шлаки, золы ТЭЦ и др. Чтобы химическое взаимодействие проходило достаточно интенсивно, кремнеземистый компонент подвергают тонкому измельчению. Чем более тонким будет измельченный песок, тем выше должно быть относительное содержание извести в смеси. В качестве других компонентов могут быть также введены заполнители в виде немолотого кварцевого песка, шлака, керамзита, вспученного перлита и т. п. Непременным компонентом во всех смесях выступает вода.

Возможность образования в автоклаве камневидного изделия была установлена в конце XIX в., но массовое производство силикатных изделий, деталей и конструкций, особенно типа бетонов, было впервые организовано в нашей стране. Технология их изготовления механизирована и в значительной мере автоматизирована, что обеспечивает получение более дешевой продукции по сравнению с цементными материалами и изделиями. Эффективные исследования в этом направлении были выполнены П.И. Боженовым, А.В. Волженским, П.П. Будниковым, Ю.М. Буттом и др. Было показано, что при автоклавной обработке образуются наиболее устойчивые низкоосновные гидросиликаты с соотношением CaOiSiCh в пределах 0,8-1,2, хотя на промежуточных стадиях отвердевания возможны и более высокоосновные химические соединения.

П.И. Боженов, отмечая «технический синтез» цементирующей связки в автоклавном конгломерате, состоящей из смеси гидросиликатов, полагает, что химическое сырье должно удовлетворять определенным требованиям. Оно должно быть высокодисперсным с удельной поверхностью порошка в пределах 2000-4000 см2/г, по возможности аморфным, стеклообразным.

Химически активное сырье обеспечивает не только образование цементирующей связки в автоклавном конгломерате, но и ряд технологических свойств сырьевой смеси (формуемость изделий, ровность их поверхности, транспортабельность и др.). Но не только химические и физико-химические процессы влияют на формирование структуры и свойств силикатных материалов при автоклавной обработке. А.В. Волженский первым обратил внимание на изменение тепловлажностных условий при автоклавной обработке и их влияние на качество изделий. В связи с этим было принято выделить три этапа в автоклавной обработке: наполнение автоклава и изделий паром до заданного максимального давления; спуск пара; извлечение изделий из автоклава.

Изделия приобретают свойства, необходимые для строительных материалов, после автоклавной обработки, в процессе которой образуется новый известково-кремнеземистый цемент с характерными для него новообразованиями гидросиликатов кальция и магния, а также безводных силикатов.

Формирование микро- и макроструктуры силикатного изделия в автоклаве происходит на различных стадиях обработки. Механизм отвердевания известково-песчаного сырца до камневидного состояния выражается в том, что вначале образуется известково-кремнеземистое цементирующее вещество как продукт химического взаимодействия основных компонентов в смеси в условиях повышенных давлений и температур.

Согласно одной из теорий (П.П. Будникова, Ю.М. Бутта и др.), образование цементирующего вещества происходит через предварительное растворение извести в воде. Так как растворимость извести с повышением температуры понижается, то постепенно раствор становится насыщенным. Но с повышением температуры возрастает растворимость тонкодисперсного кремнезема. Так, например, с повышением температуры с 80 до 120°С растворимость кремнезема возрастает (по данным Кеннеди) почти в 3 раза. Поэтому при температуре 120-130°С известь и кремнезем, находясь в растворе, взаимодействуют с образованием гелеобразных гидросиликатов кальция. По мере дальнейшего повышения температуры новообразования укрупняются с возникновением зародышей и кристаллической фазы, а затем и кристаллических сростков.

При избытке извести возникают сравнительно крупнокристаллические двуосновные гидросиликаты кальция типа C2SH и C2SH2, а после полного связывания извести и в процессе перекристаллизации возникают более устойчивые микрокристаллические низкоосновные гидросиликаты кальция типа CSH и C5S6H5 (то берморит). Кристаллизация происходит вокруг зерен кварца и в межзерновом пространстве; сопровождается срастанием кристаллических новообразований в каркас с дальнейшим его упрочнением и обрастанием.

Полный цикл автоклавной обработки, по данным П.И. Боженова, слагается из пяти этапов:

- впуск пара и установление температуры 100°С;

- дальнейшее повышение температуры среды и давления пара до назначенного максимума; изотермическая выдержка при постоянном давлении (чем выше давление, тем короче режим автоклавизации);

- медленное и постепенное нарастание скорости снижения давления пара до атмосферного, а температуры - до 100°С;

- окончательное остывание изделий в автоклаве или после выгрузки их из автоклава.

Оптимальный режим, т. е. наилучшие условия по величине давления пара, температуры и продолжительности всех стадий обработки, обусловливается видом сырья, хотя по экономическим соображениям всегда стремятся к быстрому подъему и медленному спуску давления.

Большую пользу в формировании структуры и свойств силикатных камня и материалов оказывают вводимые в смеси добавочные вещества (добавки), выполняющие функции ускорителей процессов образования гидросиликатов кальция или магния, кристаллизации новообразований, модификаторов свойств и структуры. В целом в составе силикатного камня преобладают низкоосновные гидросиликаты кальция, имеющие тонкоигольчатое или чешуйчатое микрокристаллическое строение CSH и тоберморит C5S6H В высокоизвестковых смесях в результате синтеза образуется гиллебрандит 2СаО Si02 Н20 (т. е. C2SH).

Согласно другой теории, образование микроструктуры вяжущего происходит не через растворение извести и кремнезема, а в твердой фазе под влиянием процесса самодиффузии молекул в условиях 1 водной среды и повышенной температуры. Имеется и третья теория (А.В. Саталкин, П.Г. Комохов и др.), допускающая образование микроструктуры вяжущего в результате реакций в жидкой и твердой фазах.

Выполненные исследования силикатного камня и силикатного конгломерата на примерах бетонов мелко- и крупнозернистых показали, что при оптимальных структурах их свойства полностью подчиняются общим закономерностям ИСК.

Оптимальная структура силикатного материала формируется при определенном количестве известковр-кремнеземи-стого цемента и минимальном соотношении его фазовых составляющих. В свежеизготовленном конгломерате дисперсионной средой (с) служит известковое тесто (Ит), а в качестве твердой дисперсной фазы (ф) выступает молотый кремнеземистый (песчаный) компонент (Пм). Активность (прочность) известково-кремне-земистого вяжущего вещества оптимальной структуры после автоклавной обработки, как и другие свойства силикатного материала, зависит от величины соотношения Ит: Пм (по массе).

Кроме кремнеземистого сырьевого материала, можно использовать в производстве автоклавных изделий распространенные малокварцевые виды сырья - полевошпатовые, глинистые, карбонатные пески, а также шлаки и другие побочные продукты промышленности. Минералы малокварцевого сырья, растворившись в условиях авто-клавирования, становятся активными компонентами, не уступающими по растворимости кварцу. Их активность зависит от размеров радиусов анионов и катионов, входящих в их состав. В автоклаве формируется новое вяжущее (безобжиговое солешлаковое вяжущее), по свойствам превосходящее известково-кремнеземистое автоклавное твердение. Оно состоит из низкоосновных слабозакристаллизован-ных гидросиликатов кальция, а в присутствии ионов алюминия - из высокоосновных гидросиликатов кальция.

Классификация и виды силикатных материалов

Силикатные материалы относятся к группе искусственных каменных материалов на основе вяжущих веществ.

Общие сведения искусственных каменных материалов на основе вяжущих веществ

Признаки классификации, по которым различают вяжущие материалы:

1.В зависимости от вида вяжущего различают изделия на основе: цемента, извести, гипса и др.

2. В зависимости от способа производства определяют условия твердения таких материалов: естественное твердение, пропаривание, автоклавная обработка.

В качестве заполнителей для получения искусственных каменных изделий используют разнообразные материалы: песок, керамзит, и другие пористые заполнители, опилки и стружки и специфический армирующий заполнитель-асбест.

К основным искусственным каменным материалам и изделиям относятся:

1. Силикатный кирпич

2. Силикатобетонные изделия:

2.1. Тяжелые силикатобетонные изделия аналогичные обычному бетону

2.2. Легкие силикатобетонные изделия на основе пористых заполнителей или Ячеистые (пенно- и газосиликаты)

3. Гипсовые и гипсобетонные изделия

4. Стеновые камни из легкого и ячеистого бетона

5. Арболит

6. Цементно-стружечные плиты и асбестоцементные изделия

В отличие от керамики, материалы на минеральных вяжущих получаются за счет естественного твердения или термообработки при температурах до 200 °С. Таким образом, энергозатраты на производство изделий на минеральных вяжущих, даже с учетом энергозатрат на получение самого вяжущего, меньше, чем для получения керамики. Однако керамические материалы более долговечны и стойки к действию воды, агрессивных растворов и высоких температур.

Виды пустотелых изделий из силикатных материалов по ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные

Рисунок А1 - Камень (кирпич) 14-пустотный (диаметр отверстий 30 - 32 мм, пустотность 28 – 31 %)

Рисунок А2 - Камень (кирпич) 11-пустотный (диаметр отверстий 27 - 32 мм, пустотность 22 – 25 %)

Рисунок А3 - Кирпич 3-пустотный (диаметр отверстий 52 мм, пустотностъ 15 %)

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ

СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

|

Наименование материала |

Нормативный документ |

|

|

1 Песок для производства силикатных изделий |

||

|

2 Известь строительная |

ГОСТ 9197-77 |

|

|

3 Белитовый (нефелиновый) шлам |

По действующим нормативным документам |

|

|

4 Золы уноса тепловых электростанций |

9 Краска сухая поливинилбутирольная П-ВЛ, П-ВЛ-212, редоксайд, фталоциониновый зеленый, паропроницаемые эмали, эмали кремнийорганические КО-174 разных цветов, органосиликатные композиции и др. |

То же |

Производство силикатных строительных материалов базируется на гидротермальном синтезе гидросиликатов кальция, который осуществляется в среде насыщенного водяного пара давлением 0,8-1,3 МПа и температурой 175-200°С. Используют для этих целей автоклавы.

Силикатные изделия – это бесцементные материалы приготовленные с сырьевой смеси содержащие известь, кварцевый песок и воду, который в процессе автоклавной обработки образует силикат. Ca(OH)2+nSiO2*(m-1)H2O = CaO*nSiO2*mH20. В условиях автоклавной обработки можно получить различные разноосновные силикаты в зависимости от состава сырьевой смеси.

Автоклав представляет собой горизонтально расположенный полый цилиндр с герметически закрывающимися с торцов крышками(L=21-30cm, d=2,6-3,6cm).Они оборудованы предохранительным клапаном позволяющим регулировать давление. В нижней части уложены рельсы и передвигаются вагонетки с изделиями. Для снижения теплопотерь корпус покрывают теплоизоляцией. После загрузки изделий крышки закрываются и под давлением поддаётся пар. Высокая температура и наличие в изделиях воды создаёт благоприятные условия для протикания химических реакций между Ca(OH)2 и кремнезёмистой составляющей SiO2. Прочность автоклавных мат. формируется в процессах структурообразования при формировании гидросиликатов кальция и деструкция связанная с высокими напряжениями в результате автоклавной обработки. Для того чтобы снизить деструктивные процессы автоклавную обработку производят при след. режимах: -постепенный подъём температуры 1,5-2ч. –изотермическая выдержка 4-8ч. –снижение температуры и давления 2-4ч.

Силикатный кирпич. Состав, св-ва, применение.

Силикатный кирпич изготавливают из жёсткой смеси кварцевого песка 92-94%, извести 6-8%(в пересчёте на активный СаО) и воды до 9%. Путём прессования под давлением 15-20Мпа и последующего твердения в автоклаве. Цвет: светло-серый, варьируется. Выпускают кирпич одинарный 250х120х65, модульный модульный 250х120х88 изготавливают с пустотами. Марки 100, 150, 200, 250. Теплопроводность 0,7-0,75 Вт/(м°С). Водопоглощение лицевой стороны не должно быть больше 14%. Применяется для строительства несущих и ненесущих стен, реконструкции зданий и т.д. Не рекомендуется применять для цокольных зданий и при больших температурах.

Силикатный бетон. Виды, св-ва, области применения.

Виды: -тяжёлые (в качестве заполнителя: песок, щебень и песчано-гравийная смесь), -лёгкие(заполнитель керамзит), -ячеистые

В качестве вяжущего применяют известково-кремнезёмистый компонент в состав которого входит воздушная известь и тонко помолотый песок. Прочность зависит от активности извести в соотношении CaO/SiO2 , тонкости измельчения песка и параметром автоклавной обработки. Оптималиными считаются такие параметры и характеристики бетонной смеси при которых весь СаО связывается с низкоосновным силикат кальцием. Тяжёлый силикатный бетон плотность 1700 кг/м3, прочность 15-80Мпа применяют для изготовления сборных бетонных и железобетонных конструкций, в том числе предварительно напряжённых.

Асбестоцемент. Сырьё и св-ва. Виды асбестоцементных изделий.

Асбестоцемент – искусственный композиционный строительный материал получаемый в результате затвердевания смеси: цемента, асбеста(10-20% от массы цемента), воды. Такой мат. обладает высокой прочностью, огнестойкостью, долговечностью и др. Сырьевые мат.: п.ц. в качестве вяжущего, марок 400/500, песчанистый п.ц. в случае автоклавного твердения, белый и цветной в случае изготовления декоративных изделий. По минералогическому составу п.ц. должен быть олитовый C3S>52%, C3A<8% , тонкость помола 2900-3200см2/г.

Асбест – природный тонковолокнистый материал состоящий из водных или безводных силикатов. 95%-хризотил асбест 3MgO*2SiO2*2H2O применяются для производства. Диаметр волокна порядка 1 микрона, но при распушке волокна расщепляются до d=0,02мм. Хризотил асбест имеет высокую прочность при растяжении до 3000МПа, при распушке часть волокон разрушается и прочность 600-800МПа. Введение гибких волокон асбеста в качестве армирующего компонента позволяют в 3-5раз увеличить прочность при растяжении такой системы. Кроме того он обладает адсорбционной способностью, он связывает Са(ОН)2 и другие продукты гидротации. Товарный асбест выпускают 8 сортов ло 0 до 7 и 42 марок. Чем меньше длина волокна, тем выше сорт асбеста.

Кровельные . К ним относятся волнистые листы различного профиля, крупноразмерные плоские, экструзионные листы, плоские черепичные листы. Волнистые листы 90% от производства кровельных изделий. Листовые изделия в общем балансе листовых изделий 30-40%. Волнистые листы выпускают: -обыкновенные, -унифициарованные, -средние, -высокого профиля. Разменры и св-ва листов в зависимости от типов 1200-2300мм, шаг волны 115-350мм, предел прочности при изгибе 16-24МПа, масса от 9-98кг. В настоящее время в основном производят волнистые листы длиной 1750мм, высота волны 45мм, длина волны 150мм, толщина листа 6 мм. Крупноразмерные плоские листы выпускаются размерами 2000-3000мм, толщина 4-12мм. Панели экструзионные применяются для устройства бесчердачных перекрытий под рулонную кровлю, для подвесных потолков. Плитки кровельные асбестоцементные плоские предназначены для малоэтажных сельских зданий. Наиболее распространённые 400х400 со срезанными углами. Срезанные углы позволяют получить плотное покрытие при минимальном расходе плиток. При изгибе 24МПа, морозостойкость 50 циклов.

Стеновые изделия . Волнистые листы так называемого среднеевропейского профиля длиной 2,5м и соотношением 51/177, используются в качестве заполнения между ограждающими конструкциями в неотапливаемых зданиях. Плоские листы длина 2-3м, толщина 4-12мм, ширина 1,5м. В качестве трёхслойных стеновых панелей и изготовлении конструкций перегородок.

Декоративные изделия. Могут быть офактуренными, либо окрашенными в процессе формирования и в затвердевшем виде. К 1 группе относятся листовые изделия с рельефной поверхностью, окрашенной по всей толщине, либо окрашенным поверхностным слоем. 2 группа – листы окрашенные составом минеральных вяжущих. 3 группа – с плёночным покрытием. 4 группа – химическая краска.

Погонажные. Швеллеры, подоконные плиты, сливы, элементы парапетов. Их изготавливают методом экструзии.

Трубы . Бывают 1.Напорнве для водопроводов с рабочим давлением 0,6-0,8МПа, L=3-6м, d условного прохода 100-500мм. 2.Безнапорные, для нефти-газопроводов, дренажа, мусоропроводов, прокладки кабелей, для устройства дымовых шахт.

Специальные . Вентиляционные короба, для устройства вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях. Полуцилиндры для покрытия теплоизоляционных слоёв на трубопроводах, крупногабаритные листы двоякой кривизны для летних домиков.

Гипсовые и гипсобетонные изделия.

Изделия, получаемые на основе гипсового вяжущего вещества, разделяют на гипсовые и гипсобетонные. Гипсовые изделия изготовляют из гипсового теста, иногда с минеральными или органическими добавками для улучшения технических свойств готовой продукции, гипсобетонные - из смеси с применением мелкозернистых и крупных пористых заполнителей: минеральных - шлака, ракушечника, туфового и пемзового заполнителя и других и органических - древесных опилок, древесной шерсти, камыша и т. п.

Гипсовые и гипсобетонные изделия могут быть сплошные и пустотелые (объем пустот более 15%), армированные и неармированные. По назначению их делят на панели и плиты перегородочные; листы обшивочные (гипсовая сухая штукатурка); камни стеновые; изделия перекрытий; теплоизоляционные материалы; архитектурно-декоративные детали.

Основными положительными свойствами гипсовых изделий являются:

Быстрое твердение, что сокращает технологический процесс и снижает стоимость;

Достаточно высокая прочность;

Низкая теплопроводность и высокая звукоизоляция;

Изделия легко поддаются механической обработке (распиливанию, сверлению) и легко окрашиваются в различные цвета и оттенки;

Стоимость их низка.

Недостаток: незначительную водостойкость, поэтому их можно при менять только в сухих помещениях.