В соответствии с современной систематикой и номенклатурой бактерий в порядок Rickettsiales включено три семейства: Rickettsiaceae, Bartonellaceae и Anaplasmataceae. Порядок получил название в честь американского микробиолога X. Риккетса (1871-1910).

По морфологии возбудителей, приспособленности к существованию в клетках членистоногих и млекопитающих, а также по некоторым другим признакам семейство Rickettsiaceae разделено на три трибы, из которых собственно Rickettsiae включает три рода: Rickettsia, Rochalimea и Coxiella.

Большинство представителей рода Rickettsia обитает в облигатных внутриклеточных ассоциациях с хозяевами - эукариотами (позвоночные или членистоногие). Некоторые виды риккетсий вызывают болезни у человека (сыпной тиф, пятнистая лихорадка Скалистых гор, лихорадка цу-цугамуши и др.) или других позвоночных (риккетсиозный кератоконъюн-ктивит) и беспозвоночных. По морфологии риккетсий - плеоморфные микроорганизмы кокковидной (0,3...0,4 мкм), палочковидной (до 2,5 мкм), бациллярной или нитевидной формы. Часто образуют дипло-формы. Обладают трехслойной клеточной стенкой, что характерно для грамотрицательных бактерий. Как правило, неподвижны. Окрашиваются основными анилиновыми красителями, по Романовскому-Гимзе и др. Размножаются бинарным делением в цитоплазме или одновременно в цитоплазме и ядре определенных клеток позвоночных и членистоногих. Хорошо растут в культуре клеток куриных эмбрионов и в некоторых линиях клеток млекопитающих. Аэробы, образуют гемолизин, продуцируют токсичные вещества, сходные с бактерийными токсинами, которые не выделяются в окружающую среду. Оптимальная температура для роста 32...35°С.

Риккетсий слабоустойчивы во внешней среде, быстро погибают при высоких температурах и под воздействием обычных дезинфицирующих средств. К низким температурам резистентны (долго сохраняют вирулентность в лиофилизированном состоянии при -20...-70 °С). Резистентны к сульфаниламидным препаратам и чувствительны к антибиотикам тетра-циклинового ряда.

Коксиеллы имеют сходство с представителями рода Rickettsia, но в отличие от них размножаются в вакуолях (фаголизосомах) клеток хозяина, а не в цитоплазме или ядре. В род включен один вид - Coxiella burnetii, вызывающий Ку-лихорадку у человека и животных. С. burnetii представляют собой полиморфные короткие палочки (0,2...0,4х0,4...1 мкм), грамотри-цательные, капсулы не имеют, неподвижные. Размножаются только в вакуолях (фаголизосомах) клеток хозяина. Культивируются в желточном мешке куриного эмбриона, устойчивы к нагреванию до 65 °С и действию химических веществ.

Триба Erlichiae включает три рода: Erlichiae, Cowdria и Neorickettsia.

В род Cowdria включен один вид - С. raminantium, возбудитель коудри-оза (гидроперикардита) жвачных. Морфологически коудрии - это плео-морфные кокковидные или эллипсоидные (0,2...0,5 мкм), реже палочковидные клетки (0,2...0,3х0,4...0,5мкм), грамотрицательные, неподвижные. Локализуются в вакуолях цитоплазмы клеток эндотелия сосудов жвачных, где образуются специфические компактные колонии. По Гимзе окрашиваются в темно-синий цвет, хорошо воспринимают другие анилиновые краски. На искусственных питательных средах не растут. Переносятся иксодовыми клещами рода Amblyomma. Чувствительны к сульфамидным препаратам и тетрациклину.

КУ-ЛИХОРАДКА

Ку-лихорадка (лат. - Q-febris; англ. - Q-fever; Ку-риккетсиоз, квинс-лендская лихорадка, коксиеллез) - природно-очаговая болезнь домашних, промысловых и диких животных, птиц и человека, протекающая у сельскохозяйственных животных энзоотически, преимущественно бессимптомно; реже - проявляющаяся кратковременным повышением температуры тела, угнетением, конъюнктивитами, потерей аппетита, абортами, маститами и снижением продуктивности.

Историческая справка, распространение, степень опасности и ущерб. Впервые болезнь наблюдал Деррин (1937) среди рабочих скотобоен, лесозаготовок, молочных заводов провинции Квинсленд в Австралии. Он же описал ее как своеобразное лихорадочное заболевание. Возбудитель от больных людей выделили и идентифицировали как новый вид риккетсии Вернет и Фримен (1937), назвав ее Rickettsia burnetii. В дальнейшем возбудитель Ку-лихорадки был введен в самостоятельный род - коксиелл и назван Coxiella burnetii в честь исследователя Коксе.

Ку-лихорадка регистрируется на всех континентах, но наиболее широко она распространена в Австралии и большинстве стран Африки, Азии, Америки и Европы, являясь зоо-антропонозом, представляет особую опасность для здоровья человека.

Экономический ущерб, причиняемый болезнью, складывается из недополучения поголовья животных (аборты, рождение нежизнеспособного приплода, половая стерильность), снижения удоя у коров и яйценоскости у домашней птицы, исхудания животных и снижения товарной ценности получаемой продукции.

Возбудитель болезни. Возбудитель - Coxiella burnetii (син. Rickettsia burnetii) семейства Rickettsiaceae, полиморфный микроорганизм кокко-видной, овоидной или палочковидной формы, неподвижный аэроб, сходный с другими риккетсиями; клетки чаще располагаются попарно. По Романовскому-Гимзе окрашивается в фиолетовый цвет, по Стэмпу - в красный цвет. Возбудитель не размножается в искусственных питательных средах, но хорошо растет при 37 "С в желточном мешке развивающихся куриных эмбрионов (КЭ), в различных культурах клеток и в организме экспериментально зараженных морских свинок, белых мышей и хомячков. Его обнаруживают преимущественно в вакуолях цитоплазмы клеток хозяина после окраски препаратов по Романовскому-Гимзе и другими методами. Находящиеся в организме животного формы с проницаемой клеточной стенкой во внешней среде превращаются в мелкие формы с плотной оболочкой.

Возбудитель серологически двухфазен. Во время нахождения С. burnetii в организме больного животного наружная поверхность его гладкой клеточной стенки содержит антиген 1-й фазы. Эта форма возбудителя считается высоковирулентной и опасной. Антиген 2-й фазы появляется после пассажей на куриных эмбрионах. Вирулентность этой формы возбудителя незначительная. Штаммы, изолированные от животных, имеют различную вирулентность.

Благодаря образованию плотной клеточной стенки С. burnetii в отличие от других риккетсий устойчив во внешней среде и может долгое время сохраняться в сухих и влажных субстратах. Выдерживает солнечный свет, высушивание и относительно высокие температуры. В сухих испражнениях клещей, например, микроорганизмы сохраняют жизнеспособность до 1,5 лет, в сухой крови - до 6 мес, в высохшем остатке мочи - до 50 сут, в лиофильном состоянии -до 10 лет. В молоке вьщерживают прогревание при 90 °С в течение 1 ч, но при кипячении гибнут за 5 мин. В молоке и нехлорированной воде при 4 "С остаются живыми более 1 года. В масле и сыре, приготовленных из инфицированного молока, они сохраняют жизнеспособность в течение 41...46 сут; в свежем мясе при 4 °С - 30 сут, в соленом мясе - более 150 сут; в навозе, сложенном для биотермичес-кого обеззараживания, - от 32 сут до 1 года.

Растворы хлорамина (2%-ный), гидроксида натрия (3%-ный), фенола (3%-ный) инактивируют возбудитель за 2 ч, тогда как 2%-ный раствор формальдегида - в течение 24 ч.

В естественных условиях наиболее восприимчивы крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи, лошади, верблюды, буйволы, собаки, куры, гуси и голуби (исследованиями сывороток крови в РДСК выявлено 3...7 % положительно реагирующих животных среди клинически здорового крупного и мелкого рогатого скота). К экспериментальному заражению чувствительны лабораторные животные всех видов.

Возбудитель обладает большим спектром патогенности, и его хозяином могут быть более 60 видов диких млекопитающих и 50 видов птиц, а также свыше 53 видов различных клещей из родов Dermacenter, Amblyomma, Haemophylus, Hyalomma, Ixodes, Ornithodorus, Rhipicephalus. Природные очаги годами поддерживаются зараженными клещами, среди которых осуществляется трансовариальная передача возбудителя. Клещи инфицируются риккетсиями Бернета на всех стадиях своего развития. Инфекция для них несмертельна.

Восприимчивые животные заражаются трансмиссивно, через укусы инфицированных клещей, а также алиментарно - через загрязненные экскретами больных животных, грызунов и клещей корма и воду, животное сырье (кожа, шерсть, мясо, молоко и др.). При совместном содержании больных и здоровых животных возбудитель Ку-лихорадки может передаваться аэрогенно и при прямом контакте.

Инфицированные животные выделяют возбудитель с кровью, слюной, мочой, калом и молоком. Особенно инфицированы плодные оболочки и воды, поэтому человек чаще заражается при оказании помощи во время отелов и окотов. Особую опасность представляют инфицированные сторожевые собаки, выделяющие возбудитель с мочой и калом. Они чаще заражаются при поедании плацент и трансмиссивно - через укусы клещей. Здоровые куры заражаются Ку-лихорадкой при длительном совместном содержании с больными птицами (через 17...63 дня) и овцами (через 115... 164 дня). Риккетсионосительство у кур и уток продолжается З2...90дней.

Вследствие высокой устойчивости к высыханию и солнечным лучам и благодаря наличию широкого круга промежуточных хозяев - клещей возбудитель может длительно сохраняться в почве и широко распространяться на территориях с различными природно-географическими условиями. Наибольшее число животных, больных Ку-лихорадкой, выявляют весной, в период массовых родов у сельскохозяйственных животных, и летом, во время наивысшей биологической активности клещей и диких грызунов.

Присутствие сельскохозяйственных животных в природных очагах Ку-риккетсиоза и включение их в круг естественной циркуляции риккетсий Бернета приводят к ослаблению вирулентности возбудителя в очаге, к угасанию инфекции и в то же время к появлению животных и людей, иммунных к этой болезни, что подтверждается положительными результатами серологических исследований (РСК) и отсутствием клинических признаков заболевания.

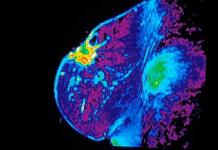

Патогенез. Вскоре после инфицирования возбудитель проникает в кровь, где его можно обнаружить в течение 15...20 дней. Обладая выраженной избирательностью, риккетсий размножаются в легких, лимфатических узлах, молочной железе, селезенке, семенниках и беременной матке. Накапливаясь в значительном количестве, они вызывают общие изменения септико-токсического характера, раздражение ретикулоэндотелиальной и лимфатической систем, гиперплазию фолликулов селезенки, а также дегенеративные и воспалительные изменения в печени, почках, миокарде, центральной нервной системе, в матке, молочных железах, семенниках и других органах; образование микронекротических фокусов, замещающихся в последующем соединительной тканью. В отдельных случаях образуются абсцессы в паренхиме (молочная железа и регионарные лимфатические узлы). Болезнь развивается медленно, часто латентно, с накоплением специфических (комплементсвязывающих) антител. У больных животных обнаруживают также аллергическую сенсибилизацию организма.

Течение и клиническое проявление. Инкубационный период составляет от 3 до 30 дней. В естественных условиях заражения болезнь у коров протекает чаще бессимптомно или проявляется кратковременной лихорадкой (температура тела повышена до 41...41,8 °С в течение 3...5 дней), общим угнетением, уменьшением аппетита, серозно-катаральным конъюнктивитом и ринитом, бронхопневмонией, нефритом, опуханием суставов, маститами и длительным (до нескольких месяцев) снижением удоя. Выявить такую болезнь можно лишь серологическими исследованиями и заражением лабораторных животных. При остром лихорадочном приступе у беременных животных происходят аборты (преимущественно во второй половине стельности), рождение нежизнеспособного плода, плацен-титы. У быков развиваются орхиты.

В течение последующих 3...8 мес регистрируют неоднократные и нерегулярные подъемы температуры. Возбудитель может выделяться периодически во внешнюю среду с секретом верхних дыхательных путей, молоком, мочой и калом. У родившихся в положенный срок телят на 3-й день жизни проявляются признаки септицемии с явлениями общей слабости, потерей аппетита, диареей и интоксикацией.

У вновь завезенных в очаги Ку-риккетсиоза лошадей обнаруживают сухой бронхит и кашель. При напряженной работе у них нередко развивается быстро прогрессирующая эмфизема легких. Таких животных выбраковывают.

У овец в естественных условиях кроме аборта и плацентита редко удается обнаружить другие клинические признаки болезни. Однако среди молодых ягнят в холодную дождливую погоду могут отмечаться случаи падежа от воспаления легких.

У большинства птиц (куры, утки, гуси) во время лихорадочного состояния (периодические повышения температуры тела на 0,2...1,0 °С) наблюдают ухудшение аппетита, общую вялость и нарушение координации движений. Масса тела снижается на 11...38%, яйценоскость у кур -на 34,4, у уток - на 75,6 %. У больной птицы довольно существенно изменяются показатели гемограммы: уменьшается содержание гемоглобина и число эритроцитов, увеличивается количество лейкоцитов за счет увеличения числа лимфоцитов, базофилов и моноцитов. Болезнь обычно заканчивается выздоровлением; при экспериментальном заражении смертность может достигать 17,9 % (на 5...58-й день).

У собак, как правило, появляются признаки бронхопневмонии, увеличивается селезенка.

Патологоанатомические признаки. Изменения при Ку-лихорадке незначительны и неспецифичны, поэтому не имеют особого диагностического значения. В осложненных случаях у стельных коров поражаются легкие, плевра, сердце, плодные оболочки и матка; могут быть очаги фибринозного мастита, надвыменные лимфатические узлы увеличены и гипереми-рованы. У плодов отмечают увеличение селезенки с полосчатыми и точечными кровоизлияниями, отек междольковой соединительной ткани легких и дистрофические изменения в печени и почках.

У птиц легкие кровенаполнены, селезенка увеличена в 2 раза и более; слизистая оболочка кишечника набухшая, гиперемированная, местами с точечными кровоизлияниями, обильно покрыта слизью; фолликулы с поверхности яичника и на разрезе мраморовидные.

Диагностика и дифференциальная диагностика. Диагноз основывается на эпизоотологических и эпидемиологических данных, клинических признаках болезни, результатах серологических исследований и обязательного выделения возбудителя из организма больных животных.

Для выделения возбудителя Ку-лихорадки проводят контрольный убой подозрительных по заболеванию животных с последующим патологоана-томическим исследованием их. В специализированную лабораторию для исследования с нарочным направляют в герметично закрытых контейнерах со льдом (4 °С) следующий материал: кусочки пораженного легкого, селезенки, печени, лимфатических узлов, вымени, а также части паренхиматозных органов абортированного плода и его оболочки.

Высушенные и фиксированные мазки или отпечатки на предметных стеклах окрашивают по Романовскому-Гимзе или другими методами и микроскопируют. Биопробу проводят путем внутрибрюшинного введения суспензии из материала морским свинкам или молодым белым мышам. Для выделения риккетсий и их последующего культивирования используют 5...6-дневные куриные эмбрионы. Для серологической диагностики Ку-риккетсиоза у сельскохозяйственных животных применяют РДСК с использованием антигена из возбудителя 1-й фазы. В сыворотке больных животных на 7...13-й день после начала заболевания накапливаются ком-плементсвязывающие антитела, которые во многих случаях в диагностическом титре (1: 10 и выше) сохраняются годами.

Диагноз считают установленным, если обнаруживают клинически больных животных, положительно реагирующих в РДСК, и выявляют у них риккетсий.

При дифференциальной диагностике исключают бруцеллез, хламидиоз, пастереллез, листериоз, лептоспироз, инфекционный гидроперикардит и риккетсиозные моноцитозы путем проведения бактериологических и серологических исследований.

Иммунитет, специфическая профилактика. Болезнь развивается медленно, нередко латентно, и в период переболевания иммунитет весьма слабый. У перенесших же болезнь животных иммунитет сохраняется многие годы. Клеточные механизмы иммунитета, включая фагоцитоз, имеют первостепенное значение. Специфические средства защиты животных в России не разработаны. За рубежом применяют инактивиро-ванные вакцины.

Профилактика. Предупреждение Ку-лихорадки основано на систематическом плановом истреблении клещей и грызунов на пастбищах, территории ферм, в местах хранения кормов, в животноводческих помещениях и населенных пунктах, а также на обязательном профилактическом диагностическом исследовании на носительство риккетсий собственных и завозимых животных. Необходимо периодически контролировать возможное появление резервуара возбудителя в дикой фауне среди популяций клещей, мелких млекопитающих и птиц (на неблагополучных территориях с этой целью проводят отлов грызунов, сбор клещей и их исследование на носительство возбудителя).

В стационарно неблагополучных по этой болезни зонах доступ животных к воде открытых водоемов (пруд, озеро, река, ручей и т. д.) запрещается. Для водопоя используют воду из артезианских скважин или водопроводной сети.

Лечение. Животных с выраженными симптомами болезни, положительно реагирующих в РДСК, а также без клинических признаков, но с повышенной в течение 2 дней температурой тела лечат тетрациклином и его производными.

Меры борьбы. В неблагополучных по Ку-лихорадке хозяйствах вводят ограничения, при которых запрещены: ввод в хозяйство (на ферму, комплекс) и вывод из него животных, за исключением вывода для убоя; перегруппировка животных без ведома главного ветврача хозяйства, использование мяса от вынужденно убитых больных (тушу и неизмененные органы выпускают после проварки, измененные органы и кровь направляют на утилизацию); вывоз кормов, имевших контакт с больными и подозрительными по заболеванию животными.

Клинически больных, положительно реагирующих по РСК (РДСК) и лихорадящих животных изолируют и лечат. Всех беременных животных неблагополучных хозяйств за 2 нед до родов переводят в изолированные помещения, где ежедневно проводят дезинфекцию. Отелы (окоты, опоросы) подозрительных по заболеванию Ку-лихорадкой самок должны проходить в этих помещениях; последы, мертворожденные плоды, инфицированный навоз и подстилку затем сжигают. Навоз от условно здоровых животных обеззараживают биотермически.

Туши и другие продукты, полученные от убоя животных, положительно реагировавших по РДСК, но не имевших клинических признаков заболевания, в мышечной ткани и органах которых не выявлено патологических изменений, выпускают без ограничений.

До снятия ограничений помещения, инвентарь и предметы ухода дезинфицируют каждые 5 дней 2%-ным раствором гидроксида натрия, подогретым до 80 °С, 3%-ным раствором хлорной извести, 2%-ным раствором формальдегида, 3%-ным раствором креолина или 5%-ным раствором серно-карболовой смеси. В зимнее время используют известь-пу-шонку.

Животных систематически обрабатывают против членистоногих, в помещениях уничтожают грызунов. Проводят мероприятия по ликвидации биотопов клещей путем очистки и ремонта животноводческих помещений с последующей тщательной дезакаризацией, выкашиванием трав и перепашкой территории фермы в местах яйцекладки насекомых. Перед выгоном животных пастбища осматривают и обрабатывают против клещей. Животных выпасают на культурных пастбищах.

Молоко от больных коров, овец, коз кипятят 5 мин и выпаивают молодняку, а от клинически здоровых, положительно реагирующих в РСК (РДСК) без нарастания титров антител, используют после пастеризации. Шерсть и козий пух вывозят из неблагополучного хозяйства в таре из плотной ткани на перерабатывающие предприятия, минуя заготовительные пункты. Шерсть, шкуры, волос, рога и копыта от убитых больных или павших животных дезинфицируют согласно инструкции.

Ограничения с неблагополучного пункта снимают через 1 мес после последнего случая выделения возбудителя из патологического материала (после диагностического убоя) от положительно реагирующих в РДСК животных, обработки реагирующих животных антибиотиками и проведения заключительных мероприятий.

Меры по охране здоровья людей. Особое внимание должно быть уделено разработке и выполнению комплексного плана оздоровительных мероприятий, ветеринарно-просветительной работе среди туристов, населения и обслуживающего персонала по вопросам личной профилактики и гигиены. Все работники хозяйств, неблагополучных по Ку-лихорадке, должны быть обеспечены спецодеждой. К уходу за больными животными допускаются лица, переболевшие коксиеллезом, вакцинированные против этой инфекции или имеющие положительную РСК (не ниже чем 1:10) и (или) положительную реакцию непрямой иммунофлуоресценции (в титре не ниже 1 : 40).

Риккетсиозы - группа острых трансмиссивных инфекционных болезней, вызываемых риккетсиями и характеризующихся развитием генерализованного васкулита, интоксикации, поражением ЦНС, специфическими высыпаниями на коже.

В эту группу не включены бартонеллёзы (доброкачественный лимфоретикулёз, болезнь Карриона, бациллярный ангиоматоз, бациллярный пурпурный гепатит) и эрлихиозы (лихорадка сеннетсу, моноцитарный и гранулоцитарный эрлихиозы).

Коды по МКБ -10

А75. Сыпной тиф.

А79.0. Другие риккетсиозы.

Этиология (причины) риккетсиозов

Эпидемиология риккетсиозов

Все риккетсиозные заболевания подразделяются на антропонозы (сыпной тиф, рецидивирующий сыпной тиф) и природно-очаговые зоонозы (остальные инфекции, вызванные риккетсиями). В последнем случае источник инфекции - мелкие грызуны, рогатый скот и другие животные, а переносчик - кровососущие членистоногие (клещи, блохи и вши).

Риккетсиозы - широко распространённые заболевания, регистрируемые на всех континентах. В развивающихся странах они составляют 15–25% всех лихорадочных заболеваний неясной этиологии, в России - не более 0,01% всех инфекционных заболеваний.

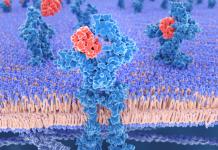

Патогенез риккетсиозов

Проникая через кожные покровы, риккетсии размножаются в месте внедрения. При некоторых риккетсиозах возникает местная воспалительная реакция с формированием первичного аффекта. Затем происходит гематогенная диссеминация возбудителя, вследствие чего развивается генерализованный бородавчатый васкулит (высыпания на коже, поражение сердца, оболочек и вещества головного мозга с формированием инфекционно-токсического синдрома).

Клиническая картина (симптомы) риккетсиозов

В большинстве современных классификаций выделяют три группы риккетсиозов.

Группа сыпного тифа:

- эпидемический сыпной тиф и его рецидивирующая форма - болезнь Брилла (антропоноз, возбудитель - Rickettsia prowazekii Rocha–Lima, переносчики - вши);

- эпидемический (крысиный) сыпной тиф (возбудитель Rickettsia mooseri, резервуар возбудителя - крысы и мыши, переносчики - блохи);

- лихорадка цуцугамуши, или японская речная лихорадка (возбудитель - Rickettsia tsutsugamuchi, резервуар - грызуны и клещи, переносчики - клещи).

Группа пятнистых лихорадок:

- пятнистая лихорадка Скалистых гор (возбудитель - Rickettsia rickettsii, резервуар - животные и птицы, переносчики - клещи);

- марсельская, или средиземноморская, лихорадка (возбудитель - Rickettsia conori, резервуар - клещи и собаки, переносчики - клещи);

- австралийский клещевой риккетсиоз, или североавстралийский клещевой сыпной тиф (возбудитель - Rickettsia australis, резервуар - мелкие зверьки, переносчики - клещи);

- клещевой сыпной тиф Северной Азии (возбудитель - Rickettsia sibirica, резервуар - грызуны и клещи, переносчики - клещи);

- везикулёзный, или осповидный, риккетсиоз (возбудитель - Rickettsia acari, резервуар - мыши, переносчики - клещи).

Прочие риккетсиозы: ку-лихорадка (возбудитель - Coxiella burneti, резервуар - многие виды диких и домашних животных, клещи, переносчики - клещи).

Диагностика риккетсиозов

Клиническая диагностика риккетсиозов

Все риккетсиозы человека - остро протекающие циклические заболевания (за исключением ку-лихорадки, при которой возможно хроническое течение) с выраженной интоксикацией, характерными симптомами поражения сосудистой и ЦНС, типичной экзантемой (кроме ку-лихорадки). Каждому риккетсиозу свойственна определённая клиническая картина. Так, симптомы клещевых риккетсиозов возникают на 6–10-й день после укуса клеща и включают возникновение первичного аффекта на месте присасывания клеща, представляющего собой типичный инокуляционный струп («tache noir»), и регионарный лимфаденит.

Лабораторная диагностика риккетсиозов

Заключается в выявлении возбудителя и специфических антител. Выделение возбудителя - абсолютный диагностический критерий. Риккетсии выращивают на клеточных культурах тканей. Их выделяют преимущественно из крови, биопсийных образцов (желательно - из области инокуляционного струпа) или биомассы клещей. Работать с риккетсиями позволяется только в специально оборудованных лабораториях, имеющих высокую степень защиты, поэтому выделение возбудителя осуществляют редко (обычно - для научных целей).

Диагностируют риккетсиозы с помощью серологических методов: РНГА, РСК с риккетсиозными антигенами, РИФ и РНИФ, позволяющей определять раздельно IgМ и IgG. Микроиммунофлюоресценцию считают референтным методом.

Широкое распространение получил ИФА, который используют для идентификации возбудителя, определения его антигенов и специфических антител.

До настоящего времени применяют РА Вейля–Феликса, основанную на том, что сыворотка крови больных риккетсиозом способна агглютинировать штаммы ОХ 19 , ОХ 2 и ОХ к Proteus vulgaris.

Лечение риккетсиозов

В основе лечения риккетсиозов лежит этиотропная терапия. Препараты выбора - тетрациклин (по 1,2–2 г/сут в четыре приёма) и доксициклин (по 0,1– 0,2 г/сут однократно). Возможно применение хлорамфеникола в дозе 2 г/сут в четыре приёма. Антибиотикотерапию проводят до 2–3-го дня после нормализации температуры.

Прогноз

При своевременном полноценном этиотропном лечении риккетсиозов в подавляющем большинстве случаев наступает полное выздоровление. При злокачественно протекающих риккетсиозах, например при вшивом (эпидемическом) сыпном тифе, пятнистой лихорадке Скалистых гор и лихорадке цуцугамуши в отсутствие специфического лечения (антибактериальная терапия) в 5–20% случаев наступает летальный исход. При ку-лихорадке возможна хронизация процесса.

Профилактика

Профилактика риккетсиозов: борьба с переносчиками (например, со вшами при сыпном тифе), дезинсекция с использованием современных эффективных инсектицидов, применение репеллентов, защитных костюмов (при нападении клещей).

Запрещено употреблять в пищу молоко и мясо больных и вынужденно забитых животных. При нападении клеща или пребывании людей в эндемичном очаге для экстренной профилактики рекомендуется применять доксициклин и азитромицин.

При некоторых риккетсиозах (сыпной тиф, ку-лихорадка) проводят активную иммунизацию.

Вызываемые риккетсиями, все чаще диагностируют у людей разного возраста, в основном заражение происходит трансмиссивным путем после . Одна из причин увеличения статистических показателей – популярность туризма, тем не менее, заразиться можно и в домашних условиях, ведь переносчики возбудителей заболевания очень любят жить в садах, на влажных травянистых лужайках, в сараях.

Клинические прогнозы заболевания благоприятные при условии своевременной диагностики и лечения.

Риккетсиозами называют заболевания трансмиссивного лихорадочного характера, вызываемое риккетсиями.

Риккетсии могут жить в организме грызунов или рогатого скота, а наиболее распространенные переносчики инфекции – головные и платяные вши, клещи. В организм человека эти патогенные микроорганизмы попадают через кожу.

Клещевой риккетсиоз вызывается возбудителями, которые находятся в слюнных железах клещей. Выживаемость риккетсий в условиях окружающей среды очень низкая, но они могут сохраняться при низких температурах или высушивании.

Существует несколько видов риккетсиоза (подробнее о них можно узнать ниже), однако все они объединяются по схожим признакам (клиническим, иммунологическим, патогенетическим и др.).

Проникая в человеческий организм, риккетсии вызывают воспаления лимфоузлов, а также попадают в кровь, приводя к риккетсиемии и токсемии.

Виды и группы заболевания

Риккетсиозные заболевания делят на 2 группы:

- антропонозные (возбудители переносятся платяными и головными вшами, источник заболевания – зараженный риккетсиями человек);

- зоонозные (переносятся укусами клещей, источник инфекции – грызуны и мелкий рогатый скот).

Под термином «риккетсиозы» понимают 6 групп заболеваний, вызванных риккетсиями:

- (эпидемический и эндемический);

- группа клещевых лихорадок (пятнистая лихорадка Скалистых гор, клещевой сыпной тиф Северной Азии, марсельская или средиземноморская лихорадка);

- лихорадка Цуцугамуши;

- Ку-лихорадка;

- пароксизмальные риккетсиозы (клещевой пароксизмальный риккетсиоз и окопная лихорадка);

- риккетсиозы животных.

Каждая разновидность данного заболевания имеет своего возбудителя.

В зависимости от симптоматики, риккетсиозы человека делят на группы:

- группа сыпного тифа (эпидемический сыпной тиф, лихорадка Цуцугамуши);

- группа пятнистых лихорадок (пятнистая лихорадка Скалистых гор, марсельская лихорадка, осповидный риккетсиоз, клещевой сыпной тиф Северной Азии);

- прочие риккетсиозы, включая Ку-лихорадку.

Признаки сыпного тифа

Пути заражения человека

Существует несколько путей заражения возбудителями риккетсиоза:

- трансмиссивный – передача через слюну кровососущего насекомого (наиболее распространен для клещевого риккетсиоза);

- контактный - через взаимодействие с предметами, «загрязненными» риккетсиями;

- гемотрансфузионный - во время переливания крови;

- аспирационный – попадание возбудителей заболевания на слизистые оболочки дыхательных путей;

- трансплацентарный – заражение плода от матери;

- алиментарный – с едой или жидкостью, загрязненными продуктами жизнедеятельности больного животного.

Аспирационный способ передачи инфекции наименее распространенный.

Симптомы клещевых риккетсиозов

На первых этапах клещевой риккетсиоз чаще всего имеет неспецифические признаки, со временем появляются более яркие симптомы:

- лихорадка (температура тела может достигать 40 градусов);

- боли в мышцах;

- сильные головные боли;

- болевые ощущения в суставах;

- ломота в теле, общая слабости;

- снижение аппетита;

- тошнота и рвота;

- нарушения работы сердца (тахикардия или брадикардия);

- боль в зоне кишечника;

- болевые ощущения в области лимфоузлов.

Указанные симптомы типичные для риккетсиозов, передающихся укусами клещей, отдельные признаки зависят от вида заболевания. Рассмотрим проявления наиболее распространенных на территории России видов риккетсиозов.

Проявления отдельных видов заболевания

Признаки клещевого риккетсиоза (клещевого сыпного тифа):

- высыпания на кожных покровах ярко-розового цвета;

- сильные головные боли;

- слабость в теле;

- повышение температуры тела.

Симптомы марсельской лихорадки:

- гипертермия слизистой оболочки ротоглотки, боли в горле;

- серый налет на языке;

- на месте укуса – некроз тканей, образование струпа черного или коричневого цвета;

- увеличение лимфатических узлов;

- сыпь (появляется на 2-3 день после укуса), постепенно поражающая все тело;

- высыпания сначала пятнистые, потом – пятнисто-популезные, могут приобрести вид красных прыщей.

- после угасания сыпи на коже остаются пигментные пятна.

Осповидный риккетсиоз (возбудители передаются с укусами гамазовых клещей) дает о себе знать рядом признаков.

- Инфильтрат. Незудящий красный инфильтрат кожи от 5 до 20 мм на месте укуса, который через несколько дней превращается в пузырек, он прорывается и покрывается черным струпом.

- Сыпь. Папуло-везикулезная сыпь по всему телу, кроме подошвы и ладоней (как при оспе).

- Рубцы. После пропадания сыпи остаются неглубокие рубцы, которые сглаживаются не менее чем через 3 недели.

- Рецидив. Повторная эритематозная (проявляется покраснениями и отечностью) или пятнисто-папулезная сыпь на 2-3 сутки после укуса, позже она превращается в пузырьки. Вторичная сыпь рубцов не оставляет.

- Лихорадка. Проявляется неоднократно (рецидивирует).

Из-за везикулезной сыпи, данный вид риккетсиоза иногда так и называют – везикулезным. Осповидный риккетсиоз легко спутать с ветряной оспой, однако при заражении риккетсиями пузырьки глубже и плотнее, сыпь поражает сразу все тело.

Пятнистая лихорадка Скалистых гор – один из наиболее опасных видов риккетсиозных заболеваний, так как без терапии может привести к смерти. Симптомы ее такие:

- озноб, сменяющийся жаром;

- кровотечения из носа;

- судороги;

- ухудшение зрения и слуха;

- нарушение сознания

Перечисленные виды риккетсиозов могут протекать в легкой, средней или тяжелой форме.

Диагностика

При подозрении на клещевой риккетсиоз обращаются к инфекционисту.

Диагностика заболевания начинается с анализа первичного аффекта на теле человека (локальная воспалительная реакция на укус) и симптомов риккетсиоза, что позволяет сделать предварительные выводы о виде заболевания.

- сбор эпидемиологического анамнеза;

- серологические методы (РИФ, ИФА, РИГА и РСК) используют для выделения риккетсий из крови больного;

- иммуноферментный анализ;

- реакция агглютинации Вейля-Феликса;

- общий анализ крови (при заражении наблюдается снижение концентрации лейкоцитов и лимфоцитов в крови и увеличение СОЭ);

- лабораторные исследования мочи, спинномозговой жидкости;

- кожно-аллергические пробы помогают при дифференциальной диагностике.

Во время диагностики берут во внимание схожесть протекания риккетсиоза с такими заболеваниями:

- грипп;

- оспа;

- корь;

- геморрагические лихорадки;

- энтеровирусная инфекция;

- аллергия тяжелой формы;

- менингококковая инфекция.

Лечение заболевания

Лечение риккетсиозов проводится консервативным способом. Назначают антибиотики тетрациклиновой группы:

- тетрациклин (1,2 -2 грамма в сутки, разделенные на 4 приема),

- доксициклин (100-200 грамм в сутки однократным приемом).

Также часто приписывают левомицетин и фторхинолоны.

Препараты зависят от вида риккетсиоза. Курс лечения устанавливается исходя из лихорадочного периода + 2-3 дня после стабилизации состояния пациента и нормализации показателей температуры тела.

Лечение препаратами комплексное, поэтому кроме антибиотиков назначают противовоспалительные лекарственные средства и лекарства для проведения дезинтоксикационной и десенсибилизирующей терапии.

Клещевой риккетсиоз в тяжелой форме требуют терапии кортикостероидными гормональными средствами.

Кроме названных способов терапии, имеет место симптоматическое лечение, например, обработка кожи (удаление отмерших участков кожных покровов, струпьев), которой требует осповидный риккетсиоз или внутривенное введение растворов электролитов при длительной лихорадке.

Все сотрудники медучреждения обязаны носить защитные костюмы и выполнять правила безопасности при лечебных манипуляциях, чтобы избежать распространения инфекции.

Легкие формы заболевания разрешается лечить в домашних условиях, следуя назначениям специалиста.

Профилактические меры

Профилактика риккетсиозов ведется в трех направлениях:

- индивидуальная безопасность человека;

- зооветеринарные меры;

- агротехнические методы.

Меры индивидуальной защиты:

- избегание контактов с грызунами;

- защита от клещей (специальные костюмы, плотная одежда, репелленты от клещей, сетки Павловского, осмотр кожи человека после прогулок на природе);

- соблюдение правил личной гигиены;

- соблюдение санитарных норм.

Обратите внимание! При обнаружении клеща на коже необходимо немедленно извлечь его и отдать на лабораторное исследование в санитарно-эпидемиологическую службу.

Зооветеринарные и агротехнические методы направлены на борьбу с грызунами, клещами и защиту продуктов питания и воды от загрязнения продуктами жизнедеятельности животных.

Риккетсиозы

(Rickettsiosis)

группа инфекционных заболеваний человека и животных, вызываемых риккетсиями (См. Риккетсии):

характеризуется распространением через кровососущих членистоногих - переносчиков инфекции. Риккетсиозы у человека.

К ним относятся: эпидимический, или вшивый, сыпной тиф и его рецидивная форма - болезнь Брилла (переносчики - вши); эндемический, или блошиный (крысиный), сыпной тиф (резервуар возбудителя - крысы и мыши, переносчики - блохи): марсельская, или средиземноморская, лихорадка (резервуар - клещи и собаки, переносчики - клещи): клещевой Р., или клещевой сыпной тиф Северной Азии (резервуар - грызуны, клещи, переносчики - клещи): североавстралийский клещевой сыпной тиф (резервуар - мелкие зверьки, переносчики - клещи); осповидный и везикулёзный Р. (резервуар - мыши, переносчики - клещи); лихорадка цуцугамуши, или тсутсугамуши, или японская речная лихорадка (резервуар - грызуны и клещи, переносчики - клещи); ку-лихорадка (резервуар - многие виды диких и домашних животных и клещи, переносчики - преимущественно клещи); окопная (волынская траншейная), или пятидневная, лихорадка (резервуар - человек, переносчик - платяная вошь): клещевой пароксизмальный Р. (резервуар - грызуны, переносчики - клещи). Из них на территории СССР в различное время регистрировались вшивый и блошиный сыпные тифы, окопная и ку-лихорадки, клещевые везикулёзный и пароксизмальный Р. Заражение Р. наступает при укусах клещей или при попадании в ранки (расчёсы) и на слизистые оболочки инфицированных фекалий вшей и блох. В отдельных случаях (ку-лихорадка) Р. распространяется через выделения больных животных (моча, фекалии, молоко). Резервуар инфекции при Р. (кроме сыпного тифа и окопной лихорадки) - животные, большей частью дикие (особенно грызуны), у которых инфекция, как правило, протекает бессимптомно. Кровососущие переносчики заражаются от инфицированных животных.

Кроме того, резервуаром инфекции в природе при многих Р. являются клещи, у которых возможна трансовариальная передача (из поколения в поколение) риккетсий. Наличие резервуара инфекции в природе обусловливает природную очаговость (См. Природная очаговость) большинства Р. При некоторых Р. (например, вшивом сыпном тифе) источник инфекции - человек. У человека Р. протекают в виде лихорадочных заболеваний различной тяжести с разнообразной симптоматикой; некоторые Р. сопровождаются характерной сыпью. Блошиный сыпной тиф (возбудитель - риккетсий Музера) возникает при попадании инфицированных фекалий блох на поврежденные кожные покровы (расчёсы); инкубационный период от 5 до 15 сут;

характерный симптом - ярко-розовая сыпь на коже не только туловища и конечностей, но и лица, появляющаяся на 4-5-е сут

заболевания; течение более лёгкое, чем при вшивом сыпном тифе. При везикулёзном Р. инкубационный период 1-2 нед;

за неделю до появления лихорадки на месте укуса клеща возникает уплотнение с пузырьком в центре, покрывающимся впоследствии чёрным струпом и окруженным зоной гиперемии: элементы сыпи, подсыхая, образуют тёмные корочки. При пароксизмальном Р. инкубационный период 7-10 сут;

характерны рецидивы лихорадки; уплотнение на месте укуса клеща и сыпь обычно отсутствуют. См. также Сыпной тиф , Волынская лихорадка , Ку-лихорадка , Марсельская лихорадка , Тсутсугамуши .

Для лабораторной диагностики Р. используют серологические методы (реакции агглютинации, гемагглютинации, связывания комплемента и др.). В отдельных случаях проводят бактериологическое исследование. Основной метод лечения Р. - антибиотики. Профилактика Р. - борьба с переносчиками, например со вшами при сыпном тифе, дезинсекция, применение репеллентов (См. Репелленты), защитных (от нападения клещей) костюмов, ветеринарно-санитарные ограничения использования молока больных и мяса больных и вынужденно забитых животных. При некоторых Р. (сыпной тиф, ку-лихорадка) применяется активная Иммунизация . Лит.:

Здродовский П. Ф., Голиневич Е. М., Учение о риккетсиях и риккетсиозах, 3 изд., М., 1972. В. Л. Василевский.

Риккетсиозы у животных

. В ветеринарной практике наиболее распространены инфекционный гидроперикардит (коудриоз), ку-лихорадка, риккетсиозный кератоконъюнктивит и риккетсиозиый моноцитоз (эрлихиоз). Инфекционным гидроперикардитом болеют рогатый скот и свиньи. Впервые описан в 1838 Ф. Тригардтом в ЮжнойАфрике. Возбудители Cowdria ruminantium (у жвачных) и С. suis (у свиней). Источник возбудителя инфекции - больные и переболевшие животные; переносчики - иксодовые клещи. Болезнь проявляется высокой температурой, нарушением деятельности сердца и дыхания, поносами, судорогами и при остром течении обычно заканчивается гибелью животных. Характерный патологоанатомический признак - скопление экссудата в перикарде и полостях тела. Специфическое лечение не разработано. Профилактика: изоляция больных животных, уничтожение клещей, проведение прививок. Риккетсиозный кератоконъюнктивит наблюдается у рогатого скота, верблюдов, свиней, птицы. Впервые описан в 1931 в Южной Африке (Д. У. А. Коулс). Возбудитель Ricolesia bovis. Источник возбудителя инфекции - больные животные; путь передачи - воздушно-капельный. Болезнь характеризуется опуханием век, поражением конъюнктивы, светобоязнью и доброкачественным течением (на 8-10-е сут

животные выздоравливают). Лечение: растворы колларгола, сульфата цинка, мази с антибиотиками. Профилактика: изоляция больных, дезинфекция помещений. Риккетсиозным моноцитозом поражаются рогатый скот и собаки. Впервые описан в 1935 в Алжире. Возбудители у рогатого скота Rickettsia bovis, R. ovina; у собак R. canis. Источник возбудителя инфекции - больные животные, резервуар - пастбищные клещи. Болезнь проявляется лихорадкой и чаще заканчивается выздоровлением животных, которые на длительное время становятся носителями риккетсий. Характерный признак - обнаружение риккетсий в моноцитах. Лечение: сульфаниламиды. Профилактика: изоляция больных, уничтожение клещей, дезинфекция помещений. Лит.:

Эпизоотология, под общ. ред. Р. Ф. Сосова, М., 1969.

Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия . 1969-1978 .

Смотреть что такое "Риккетсиозы" в других словарях:

Риккетсиозы группа преимущественно трансмиссивных острых лихорадочных болезней, вызываемых особыми микроорганизмами риккетсиями. Риккетсии получили своё название в честь американского бактериолога Говарда Тейлора Риккетса… … Википедия

РИККЕТСИОЗЫ, группа инфекционных заболеваний людей и животных (сыпной тиф, ку лихорадка и др.), вызываемых анаэробными бактериями (риккетсиями) … Современная энциклопедия

Группа инфекционных заболеваний людей и животных (сыпной тиф, ку лихорадка и др.), вызываемых риккетсиями … Большой Энциклопедический словарь

Группа острых инфекц. трансмиссивных заболеваний, обусловленных представителями сем. Rickettsiaceae (см.). В зависимости от биол. св в возбудителя, клин, картины болезни и эпидемиологии выделяют следующие группы Р.: 1. Группу сыпного тифа, в к… … Словарь микробиологии

Риккетсиозы - РИККЕТСИОЗЫ, группа инфекционных заболеваний людей и животных (сыпной тиф, ку лихорадка и др.), вызываемых анаэробными бактериями (риккетсиями). … Иллюстрированный энциклопедический словарь

Группа инфекционных заболеваний человека и животных (сыпной тиф, ку лихорадка и др.), вызываемых риккетсиями. * * * РИККЕТСИОЗЫ РИККЕТСИОЗЫ, группа инфекционных заболеваний людей и животных (сыпной тиф (см. СЫПНОЙ ТИФ), ку лихорадка (см. КУ… … Энциклопедический словарь

- (по имени амер. ученого Х. Т. Риккетса (Ricketts), 1871 1910) группа инфекционных заболеваний человека и животных (сыпной тиф, пятнистая лихорадка и др.), вызываемых микроорганизмами риккетсиями. Новый словарь иностранных слов. by EdwART, 2009 … Словарь иностранных слов русского языка

Группа инф. заболеваний человека и животных (сыпной тиф, ку лихорадка и др.), вызываемых риккетсиями … Естествознание. Энциклопедический словарь

- (позднелат. infectio заражение) группа болезней, которые вызываются специфическими возбудителями, характеризуются заразительностью, циклическим течением и формированием постинфекционного иммунитета. Термин «инфекционные болезни» был введен… … Медицинская энциклопедия

Книги

- Клещевой энцефалит. Эндемические риккетсиозы , Т. А. Воронцова , В книге доктора медицинских наук Т. А. Воронцовой с эпидемиологических позиций рассматриваются исторические изменения систем землепользования, влияющие на циркуляцию возбудителей и… Категория: Популярная и нетрадиционная медицина Издатель:

РИККЕТСИОЗЫ ЧЕЛОВЕКА

Риккетсиозы - заболевания, которые вызываются риккетсиями и передаются различными переносчиками- вшами, блохами, клещами. Некоторыми риккетсиозами человек заражается от животных алиментарным путем (лихорадка Ку).

Основные риккетсиозы человека крысиный эпидемический сыпной тиф, лихорадка Ку, марсельская клещевал лихорадка, клещевой сыпной тиф Северной Азии, везикулезный гамазориккетсиоз, лихорадка цуцугамуши, лихорадка Скалистых гор.

Жалобы. Больные жалуются на повышение температуры тела, головную боль, бессонницу, боль в мышцах, суставах, пояснице, слабость, снижение аппетита.

Эпидемиологические данные. Резервуаром риккетсий крысиного сыпного тифа в природе являются крысы и мыши. Блохи передают риккетсии Музера от больных грызунов здоровым. Человек заражается при укусе блохами, втирая их испражнения, содержащие риккетсии Музера, в кожу. Человек может заражаться также при употреблении в пищу продуктов, зараженных мочой инфицированных крыс.

При лихорадке Ку резервуаром инфекции являются клещи, которые могут трансовариально передавать риккетсии Бернета потомству. Кроме клещей, хранителями инфекции могут быть дикие животные (зайцы, лисицы, косули), грызуны (крысы, песчанки), домашние животные (коровы, овцы, козы, ослы, лошади, собаки), а также птицы (голуби, куры, утки, гуси, воробьи), которые заражаются клещами. Животные выделяют риккетсии во внешнюю среду с мочой, калом, молоком, а при отеле и окоте - с околоплодными водами и плацентой. Во внешней среде в высушенном состоянии риккетсии сохраняются длительное время. Лихорадкой Ку чаще болеют сельские жители, которые заражаются при употреблении молока животных либо при укусе клещами. Входными воротами для инфекции может быть слизистая оболочка верхних дыхательных путей, кожа, пищевой канал. Заболевание чаще наблюдается в весенне-летний период.

При марсельской клещевой лихорадке резервуаром риккетсий является собачий (кровяной) клещ и, по-видимому, собаки. Человек заражается риккетсиями Коно-ри при укусе клеща, содержащего риккетсии, либо при его раздавливании и попадании при этом возбудителя на слизистые оболочки.

При везикулезном гамазориккетсиозе основным источником инфекции являются домашние грызуны (мыши, крысы) и, очевидно, гамазовые клещи. Человек заражается во время укуса клеща либо при его раздавливании и втирании в кожу риккетсий R. acari. Возможно заражение через конъюнктиву, слизистую оболочку полости рта, верхних дыхательных путей.

Лихорадку цуцугамуиш вызывают риккетсии R. orientalis. Заболевание встречается редко (в Приморском крае). Переносчиком риккетсий являются личинки краснотелковых клещей, резервуаром инфекции-мыши полевки и другие грызуны. Человек заражается при укусах личинками клещей.