Порой так забавно наблюдать за речью иностранцев на русском языке. Они смешно коверкают слова, употребляют странные конструкции и порой выдают просто анекдотические фразочки. Даже если у вас нет заграничных друзей, наверняка такая структура текстов встречалась вам после механического перевода или у маленьких детишек. Если ваш малютка по мере взросления не перерастает эту особенность, либо она замечена у близкого человека, недавно пережившего инсульт – возможно, это афазия. Разберемся, что это такое и поддается ли данная болезнь лечению.

Что это

Афазия – речевые проблемы разной степени сложности (вплоть до полного отсутствия говорения), связанные с некорректной мозговой деятельностью.

Схожие предпосылки имеют:

- Апраксия, при которой теряется возможность в полной мере управлять своими движениями (часто это одевание-раздевание)

- Агнозия, препятствующая воспринимать мир зрением, на слух и на ощупь

- Атаксия – нескоординированность действий.

В общем виде, этиология афазии связана с нарушенной работой отдельных участочков головного мозга. В зависимости от этого ученые и классифицируют заболевание.

Виды

Нейропсихологическая класиификация

В России и постсоветском пространстве прижилась классификация афазий А.Р. Лурии , отечественного нейропсихолога.

Лурия выделяет следующие виды:

- Акустико-мнестическая;

- Акустико-гностическая, или сенсорная афазия;

- Моторная:

Афферентная моторная афазия

Эфферентная моторная афазия

Динамическая афазия

Акустико-мнестическая разновидность возникает при поражении височной области головы. Характерная симптоматика:

Затруднено осмысление быстрой, многопоточной речи (в большой компании людей, шумной обстановке) речи, содержащей длинные предложения, нетипичные фразы.

Сохранена способность:

- К чтению, с незначительным снижением скорости и качества.

- Самостоятельному выражению мыслей, в том числе и в письменной форме.

Причины афазии акустико-гностической – повреждения сенсорной речевой зоны.

Этиология афазии акустико-гностической ведет к некорректному фонематическому анализу и синтезу, что приводит к таким последствиям:

- Проявления аграфии и алексии

- Говорение спутано, части фонем идут в неверном порядке

- Слуховое восприятие ограничено или отсутствует.

- Остальные последствия аналогичны приведенным выше для акустико-мнестической разновидности.

При травмах на стыке темечка, висков и затылка проявляет себя семантическая афазия . Основной симптом при диагнозе «семантическая афазия» – непонимание грамматики, в частности:

- Пассивного залога (стирается различие между «автор лепит скульптуру» и «автором лепится скульптура»

- Местоположения, выражаемого предлогами («на столе» и «под столиком» могут стать синонимичными понятиями).

Семантическая афазия, как впрочем и другие, со стороны выглядит как общение с человеком из иноязычной среды.

Эфферентная моторная афазия характеризуется фразой «понимаю-то я все, а сказать не могу ничего»:

- Сказанное отрывисто и несогласованно по склонениям и падежам

- Дублирование отдельных кусков, замена их местами

- Прочитать или написать что-либо чрезвычайно проблематично.

Диагностируется она в низу лобных долей.

Если моторная афазия афферентная, то речь идет о проблемах нижнетеменного отдела. Вытекают отсюда:

- Затрудненные движения мышцами лица и языка, челюстными

- Артикуляционные нарушения

- Дикция нечеткая, смазанная

- Невозможны простейшие манипуляции губами (надуть, растянуть в широкой улыбке, свернуть в трубочку).

Динамическая афазия связана с некорректной работой лобной доли с левой стороны. Виной тут может стать даже малейшее поражение из-за ЧМТ.

Недуг выдает себя проблемами:

- С пересказом

- С конструированием фразы

- Скудностью словарного запаса

- С длительными монологами

Неврологическая классификация Вернике-Лихтгейма

Три подгруппы включает в себя классификация афазий по Лихтгейму-Вернике , применяющаяся за рубежом:

- Сенсорная, или афазия Вернике (напоминает акустико-гностическую).

- Моторная, или афазия Брока (развивается при поражении центра Брока и имеет такие же клинические проявления, как и эфферентная моторная афазия).

- Транскортикальная (моторная и сенсорная афазия, то же, что динамическая афазия. Больной с сенсорной афазией отличается от человека с поврежденной зоной Вернике только способностью к повтору фраз за другими).

- Проводниковая афазия (характеризуется полным отсутствием этого навыка).

- (наблюдается при поражении височно-теменной части головы).

- Амнестико -семантическая (препятствует запоминанию услышанного).

- Оптико-мнестическая (страдает опознание вещей – если человеку показать карточку с предметом, он не припомнит название).

- Акустико-мнестическая (выражается в трудности подбора слов, даче определений).

- Сенсомоторная афазия (в худшем случае становится синонимом диагноза «тотальная афазия» – полная утрата коммуникативных возможностей).

Причины

У взрослых:

- Инсульт

- Неосторожное оперативное вмешательство

- Злокачественные опухоли

- Энцефалит

- Тромбы и кровоизлияния

- Болезнь Алцгеймера

Детская афазия, помимо прочего, нередко проявляется из-за:

- Осложнений после инфекции (например, менингита, гриппа, краснухи)

- Врожденных генетических отклонений и пороков развития

- Гипоксической энцефалопатии

- Родовых травм

- Алкоголизма, наркомании или никотиновой зависимости непосредственно до или во время беременности

Диагностика и лечение

Диагностика афазии производится в тандеме врача логопеда и невролога.

Афазия у детей выявляется и корректируется следующим набором упражнений:

- «Смотри, перед нами лежат картинки. Здесь ежик тащит пустую корзину, а тут она доверху забита грибами – расположи-ка картиночки по очереди и попробуй рассказать, какая история здесь приключилась».

- «Перед нами лежат фрукты: банан, яблоко, апельсин и киви. И есть четыре корзиночки, на каждой из которых наклеено изображение с такими же фруктиками. Разложи-ка все по местам!»

- «Посмотри-ка! У нас есть послание от волшебника! Только пока оно шло, часть букв вытерлась и смылась дождем – давай вместе попробуем угадать, какие слова потерялись».

- «Прочитали? Теперь надо написать ответ. Я продиктую, а ты записывай внимательно».

- «Давай играть в эхо. Я буду произносить что-нибудь, а тебе нужно будет повторить все точно так же».

- «Я совсем не могу припомнить некоторые фразеологизмы. Сможешь объяснить, что такое «водить за нос»? «Валять дурака»?

- Задуваем свечки на тортике, сдуваем пушинки с одуванчика, облизываемся, как котенок и цокаем языком, изображая стук лошадиных копыт – это позволит выявить артикуляционные сбои.

- «Дотянись до носика языком – сможешь? А верхней губой? Отлично, теперь погладь язычком подбородок, чтобы ему не было обидно».

Главное правило: восстановительное обучение не принесет плодов, если не заниматься постоянно.

Восстановление речи при сенсорной афазии и прочих формах, затрудняющих понимание сказанного, может проводиться при помощи вспомогательных материалов – иллюстраций, текстовых подсказок.

В случае с детками вы всегда должны учитывать, что кроха может не выполнять задачки не из упрямства, а лишь потому, что не способен уловить родительскую инструкцию.

Немаловажна и спокойная атмосфера. В стрессовых ситуациях афазики теряются, показывая заметно худшие результаты, чем будучи расслабленными.

В любом возрасте важно получать удовольствие, упражняясь – в противном случае, улучшений ждать не приходится. Лучше сделать перерыв, чем превозмогать и мучиться.

Афазия после инсульта может быть самой разнообразной, в зависимости степени повреждений. Если пострадала одна часть мозга – болезнь называется частичной, к примеру, это афазия Брока. В таком случае, аналогичный набор заданий принесет несомненную пользу.

При более существенных нарушениях вероятна тотальная афазия – человек продолжает соображать, как и раньше, но коммуникация утеряна во всех ее проявлениях (жесты, слова, рисунки, текст). В домашних условиях преодолеть это практически невозможно, лечение афазии после инсульта при полной утрате речи нуждается в надзоре докторов и регулярных стационарных обследованиях.

Помните: афазики всех возрастов очень нуждаются в поддержке родных и друзей. Они вполне сохраняют способность мыслить, просто, к большому сожалению, не вполне способны оформить это в устной форме. Делитесь с больным новостями, смотрите вместе любимые фильмы, гуляйте и веселитесь. Это и отношения сохранит, и поможет. Восстановление речи при афазии – не только монотонные упражнения, но и обычное живое общение.

На раннем этапе после инсульта или травмы при сенсорной афазии наблюдается полная утрата понимания речи: чужая речь воспринимается как нечленораздельный поток звуков. Непонимание речи окружающих и отсутствие явных двигательных нарушений приводит к тому, что больные не всегда сразу осознают у себя наличие речевого расстройства. Они могут быть возбуждены, подвижны, многоречивы. На более поздних этапах и при менее выраженных расстройствах наблюдается лишь частичное непонимание речи, подмена точного восприятия слов догадками: различные слова звучат для такого человека одинаково.

Одно и то же слово может восприниматься по-разному, смешиваются слова. В связи с тем, что звуковой состав флексий, приставок и суффиксов однороден и они являются в потоке речи более частотными, чем звуковой состав разно корневых слов, при сенсорной афазии с трудом улавливается на слух корневая, т. е. лексико-семантическая часть слова, в результате чего обнаруживается потеря его предметной отнесенности. Однако, категориальная отнесенность слова может быть воспринята.

В некоторых случаях при поражении обеих височных долей мозга возникает картина тяжелой акустико-гностической афазии в сочетании с акустической агнозией. Нарушается не только фонематический слух, но не различаются на слух, тембр голоса, интонация речи, не дифференцируются неречевые звуки.

В связи с нарушением фонематического восприятия слышимой речи приакустико-гностической сенсорной афазии расстраивается слуховой контроль над своей речью. В результате этого в речи возникает множество латеральных и вербальных парафазий. На раннем этапе после инсульта или травмы речь больного может быть абсолютно непонятной для окружающих, так как она состоит из случайного набора звуков, слогов и словосочетаний, что получило название "жаргонафазии" или "речевой окрошки".

Из-за нарушения фонематического восприятия вторично страдает повторение слов, причем нередко первоначально слово автоматизировано, глобально повторяется верно, но при вслушивании в него и при очередных попытках его повторить человек теряет не только звуковые компоненты слова, но утрачивает иритмико-мелодическую его основу.

Период жаргонафазии держится не более 1,5-2 месяцев, постепенно уступая место лигорее (многоречивости) с выраженным аграмматизмом. На среднем этапе восстановления речи литеральные парафазии наблюдаются реже, однако отмечаются обильные вербальные парафазии.

В исследовании номинативной функции при сенсорной акустико-гностической афазии наряду с правильным называнием наблюдаются попытки объяснить значение слова или найти его через фразеологический контекст.

На позднем этапе восстановления на первый план выступает специфический для сенсорной афазии аграмматизм, проявляющийся в отсутствии согласования между членами предложения в роде и числе, в незаконченности высказывания, в пропусках слов, в заменах существительных личными местоимениями. Менее расстроено при сенсорной афазии использование предлогов и флексий существительных.

При чтении в речи человека с сенсорной афазией появляется множество литеральных парафазий, возникает затруднение в нахождении места ударения в слове, в связи с чем осложняется и понимание прочитанного. Однако чтение остается наиболее сохранной речевой функцией при сенсорной афазии, та как оно осуществляется путем привлечения оптического и кинестетического контроля.

Письменная речь при акустико-гностической афазии в отличие от чтения нарушается в большей степени и находится в прямой зависимости от состояния фонематического слуха.

На раннем этапе после инсульта при грубой акустико-гностической афазии нарушено не только письмо под диктовку, но и списывание слов. Больные, не осознавая свои речевые дефекты, зрительно схватив образ списываемого слова, бесконтрольно начинают его воспроизводить. При таком бесконтрольном воспроизведении слова при списывании они пишут вместо трех букв, например, восемь - десять, непрестанно произнося неопределенный набор звуков. Привлечение сохранного оптического контроля постепенно приводит к точному копированию буквенного состава слова, однако в слуховых диктантах длительное время наблюдаются литеральные параграфии.

Грубые нарушения счета при сенсорной акустико-гностической афазии наблюдаются лишь на самом раннем этапе, так как счет требует проговаривания слов, входящих в счетные операции. Больные, не понимая инструкции, могут пассивно копировать, списывать примеры, не совершая арифметических операций, могут неправильно записать число.

Для более подробного изучения данного заболевания нужно более подробно рассмотреть клиническую картину заболевания.

Сенсорная афазия обычно возникает при поражении задних и средних отделов верхней височной извилины (зона Вернике) и проявляется нарушением импрессивной речи, но в связи с отсутствием слухового контроля собственна высказываний вторично (отсутствие сформированной в детстве речи -- алалия, ее недоразвитие в детстве -- дислалия) расстраивается и экспрессивная речь. При грубой сенсорной афазии больной вообще не понимает обращенную к к нему речь, он говорит много и быстро, но его речь мало понятна для окружающих («словесная окрошка») из-за большо числа парафазии. Парафазиями называют неправильное произнесение слов с заменой одного звука другим (лите-пальная парафазия) или заменой одного слова на другое (вербальная парафазия). Больной обычно не замечает своего дефекта. При легкой степени сенсорной афазии больной путает сходные по звучанию слова, его речь имеет парафазии, но в основном понятна для окружающих. При сенсорной афазии помимо расстройства речи нарушается чтение, что по выраженности соответствует степени непонимания речи. У больных с сенсорной афазией нередко отмечается правосторонняя гемианопсия в связи с повреждением проходяших рядом в глубине височной доли путей зрительного анализатора (зрительной лучистости).

Сенсорная афазия возникает при поражении в области верхней височной извилины левого полушария. При сенсорной афазии больной слышит, но не понимает обращенную речь. При этой форме афазии поражается гностический центр речи (центр Вернике). Поэтому сенсорная афазия по своему механизму является речевой агнозией, при которой больной имеет нормальных слух, но не узнает звуков речи, не понимает смысла слов.

Главным проявлением сенсорной афазии является полная или частичная утрата понимания обращенной речи. Элементарный слух остается сохранным. Однако больной воспринимает речевые звуки как нечленораздельные шумы. Выделяют акустико-гностическую и акустико-мнестическую формы сенсорной афазии.

Основу дефекта акустико-гностической афазии составляет нарушение слухового гнозиса. Больной не дифференцирует на слух сходные по звучанию фонемы (расстраивается фонематический анализ). В результате этого искажается и нарушается понимание смысла отдельных слов и предложений. Выраженность этих нарушений может быть различной. В наиболее тяжелых случаях обращенная речь вообще не воспринимается и кажется речью на иностранном языке. Эта форма возникает при поражении задней части верхней височной извилины левого полушария. Тесные связи между сенсорными и моторными центрами обусловливают некоторые нарушения при сенсорной афазии и моторной речи. Устная (моторная, экспрессивная) речь больных характеризуется нарушениями структуры слов, их смысловой значимости, повторениями отдельных слов. Наиболее характерной особенностью устной речи больных является наличие, как и при моторной афазии, парафазии, что приводит к нарушению, искажению, различным изменениям структуры слов и их понимания. Наряду с этим характерна повышенная речевая активность, иногда в виде неудержимого бессмысленного словарного потока (логоррея).

Контроль над собственной речью нарушен. При сенсорной афазии всегда нарушаются чтение и письмо. В отдельных редких случаях больной может читать вслух, не понимая смысла прочитанного и не сознавая своих ошибок. Во время чтения и письма" больной допускает пропуски букв, перестановки слов и слогов, грубые искажения смысла слов. Иногда наблюдается слитное написание двух слов (контаминации) при письме под диктовку. В тяжелых случаях письмо распадается полностью; в более легких нарушается звуковой состав слов. Особенностью афазии в детском возрасте является частое сочетание моторных и сенсорных нарушений. Кроме того, у больных афазией детей наблюдаются более выраженные расстройства мышления и (иногда) поведения. Однако у детей афазии наблюдаются относительно редко. Это связано с большими компенсаторными возможностями детского мозга.

При акустико-мнестической афазии поражается кора средних отделов левой височной области. Основу дефекта составляют нарушения памяти. Больной забывает название предметов. Поэтому основные нарушения речи выражаются в большом числе вербальных парафазии и затруднениях при необходимости назвать предметы. Причем подсказка в виде произнесения первых слогов обычно не помогает. Понимание речи при этой форме афазии более сохранно. Не наблюдается также и грубого распада звуковой и смысловой структуры слов. Поэтому письмо остается более сохранным.

Подразумевают приобретенное нарушение речи, которое является результатом органического поражения речевого центра коры головного мозга. Причиной заболевания является поражение разных отделов неокортекса опухолями, инсультами, воспалительными заболеваниями, травмами головного мозга.

У детей афазия обусловлена повреждением или задержкой развития речевой функции, которая связана с биологическим созреванием головного мозга в младенчестве и раннем детстве.

Для афазии характерным является обеднение лексикона, изменение структуры речи, неспособность больного сформировать простые предложения. Бывают случаи, когда пациент понимает значение того или иного предмета, но он не в состоянии произнести его название. Для того, чтобы в полном объёме узнать о болезни необходимо ознакомиться с формами афазии и некоторые из них рассмотреть подробней.

Сенсорная афазия является речевой агнозией. Для неё характерна частичная или полная утрата понимания речи при сохранении слуха. Пациент слышит то, что ему говорят, но не понимает смысла слов. Звуки речи он воспринимает как нечленораздельный шум. В некоторых случаях понимание речи отсутствует вообще. При сенсорной афазии можно наблюдать у пациента недостаточность моторной речи, которая проявляется нарушением структуры слов, их повторений, наличием парафазий.

Также для этого заболевания характерно: логорея, нарушение контроля над собственной речью, повышение речевой активности с отчуждением смысла слов. При сенсорной афазии у человека возникают проблемы, как с чтением, так и с письмом (перестановка слов и слогов, искажение смысла слов, пропуски).

При локализации патологического очага в зоне Вернике (задняя треть верхней височной извилины) возникает сенсорная(акустико-гностическая) афазия. Основным дефектом, который сопровождает афазию Вернике, является нарушение синтеза и анализа, фонематического слуха, что в результате приводит к потере понимания обращённой речи. Если очаг поражения распространяется на теменную область левого полушария, то заболевание сопровождается нарушением способности счета — синдромом акалькулии.

Когда поражается височно-теменно-затылочная область левого полушария происходит симптомокомплекс семантической афазии (происходят нарушения в понимании сложных логико-грамматических конструкций, которые выражают пространственные отношения (справа, слева, спереди, сзади). При этом пациент забывает слова, но ели ему подсказать слог или звук, то он будет в состоянии воспроизвести всё слово.

Причины развития сенсорной афазии

Существует множество причин развития сенсорной афазии.

Приведем некоторые из них:

- Травматические повреждения головного мозга;

- Энцефалит, лейкоэнцефалит;

- Поражение опухолевым процессом некоторых отделов неокортекса;

- Инсульты, болезнь Пика;

- Заболевания воспалительного характера.

Также специалисты утверждают, что определённые виды психических расстройств могут провоцировать афазию.

Пациент, который страдает синдромом сенсорной афазии, может воспроизводить лишь обрывки слов, которые между собой не имеют никакой связи. Также данное состояние может сопровождаться выраженной двигательной активностью и повышенной общей эмоциональностью. В частых случаях пациент способен выполнять простые команды, такие как: помахать рукой, сесть, закрыть глаза.

По просьбе специалиста больной может повторить за ним отдельные фразы и слова, но при этом он не видит в них вообще никакого смысла и не осознаёт их значение. При сенсорной афазии речь больного насыщена эхололиями, неологизмами, вербальными парафазиями. Также у пациента может проявляться жаргон-афазия, логорея — многоречие.

Для данного заболевания характерна измененная структура речи. Пациент не может сформировать простые предложения и имеет очень скудный лексикон. Очень часто бывают случаи, когда пациент осознаёт и представляет, как выглядит тот или иной предмет, но затрудняется вспомнить, или вообще не может воспроизвести его название.

Чтобы иметь большее представление о таких нарушениях, необходимо ознакомиться с их классификацией и выделить некоторые их формы. В данной статье мы более подробно рассмотрим сенсорную афазию.

Это важно! Афазия Вернике — это ещё одно название сенсорной афазии. Потеря способности к восприятию устной речи — самая характерная черта данной болезни. Если рядом с больным будут беседовать другие люди, он в беседе участвовать не будет, так как он не понимает смысла разговора. Помимо этого, текст в письменном виде, для него тоже ничего не значит.

Особенностью данной патологии является то, что у пациента может быть идеальный слух, но, так как имеется поражение коркового отдела слухового анализатора, то интерпретировать разговор больной не в состоянии.

Особенностью данной патологии является то, что у пациента может быть идеальный слух, но, так как имеется поражение коркового отдела слухового анализатора, то интерпретировать разговор больной не в состоянии.

Бессвязные звуки — это то, что слышит больной сенсорной афазией, независимо от громкости и тональности. Также родной для себя язык, пациент может воспринимать как иностранный. С этим связано то, что сенсорную афазию ещё называют акустико-гностической афазией.

Понимать таких больных очень сложно, поэтому окружающие могут их принимать за психически неуравновешенных людей. Писать по диктовку пациент не может, письмо и чтение у него грубо нарушено. В редких случаях, больной может копировать текст.

Для данной болезни характерны такие симптомы: акалькулия, верхнеквадратная , нарушение ориентировки (право-лево). Бывают случаи, когда сенсорная афазия протекает в более легкой форме, в таком случае, пациенту трудно понимать сложные фразы, метафоры. В медицине очень малоизвестны случаи «чистой» афазии. Моторная и сенсорная афазии в «чистом» виде встречаются крайне редко, чаще можно наблюдать комплексные заболевания.

Методы лечения заболевания

Процесс лечения афазии является очень долгим и трудоемким, поэтому приступая к лечению пациент, и его родные, должны быть готовы к серьезной борьбе за здоровье. Для достижения желаемых результатов необходимо объединение усилий пациента и его лечащего логопеда-физиолога.

Это важно! Самым сложным в лечении является то, что очень трудно обмениваться информацией врачу с пациентом. Больной не может описать свое состояние и ощущения, которые он испытывает, он не понимает вопросов специалиста и не в состоянии изложить своё мнение в письменном виде.

Если у пациента имеется сенсорная афазия на фоне ранее перенесённого инсульта, то лечебно-восстановительные мероприятия с логопедом необходимо начинать сразу на следующей неделе. В такой ситуации, большое значение имеет помощь родственников. Быстрых результатов конечно же не последует, и полное восстановление речи может проявиться через несколько лет. Очень редко восстановление речи не происходит вообще.

Для восстановления речи при сенсорной афазии необходимо постоянно разговаривать с больным, не торопить его, давать время обдумать и высказать своё мнение. Нужно поощрять каждое его маленькое достижение. Если пациент проявляет интерес к скорейшему выздоровлению, то оно наступает значительно быстрее.

Сенсорная афазия - это острое нарушение неврогенного происхождения, при котором наблюдается расстройство восприятия устной речи и снижение собственных вербальных способностей. В отличие от прочих форм пациент все еще может воспринимать некоторые несложные фразы, обращенные к нему, однако не всегда. Все зависит от тяжести отклонения.

Пациент все слышит, однако не понимает, что говорят окружающие. Чтобы лучше понять, как это выглядит, достаточно представить, что человек находится в окружении лиц, общающихся на иностранном языке. Речь воспринимается как нечто бессвязное и непонятное, отчего развивается тревожность и дезориентация в пространстве, собственной личности.

Классической причиной развития подобного патологического явления был и остается инсульт. Восприятие речи при сенсорной афазии нарушается в связи с поражением височных долей. Особенно, если страдает так называемый центр Вернике, ответственный за устную речь и восприятие вербальной информации. Слух формально сохранен, возможно его падение или полное отсутствие, при более обширном поражении височных долей.

Диагностика проводится в стенах неврологического отделения стационара под контролем невролога, а при необходимости нейрохирурга, сосудистого хирурга. Лечение зависит от первопричины развившегося патологического состояния. Возможно проведение цереброваскулярной терапии, направленной не восстановление нормальной трофики мозговых тканей, операции, прочих форм лечения. Прогнозы делать трудно, но даже в случае инсульта качественного результата удается добиться, по крайней мере, в 60% случаев.

Классификация расстройства

Сенсорная афазия возникает при поражении височных долей головного мозга. Но эти структуры не гомогенны, они сложно устроены, потому и вариантов патологического процесса может быть несколько. Для простого пациента классификации, которые используют теоретики и практики, мало что скажут. Однако доктора активно используют их при классификации сенсорной афазии, проработке тактики терапии, прогнозировании перспектив в рамках конкретного случая. Основной способ типизировать расстройство - определить локализацию нарушения, его механизм. Здесь на помощь приходит классификация афазий Вернике-Лихтгейма:

- Корковая сенсорная афазия (также акустико-гностическая афазия). Классический и наиболее тяжелый тип расстройства. Сопровождается поражением так называемого центра Вернике, который отвечает за восприятие речи, звуковых раздражителей, их логическую обработку и вычленение существенного из окружающего звукового шума. Сопровождается тотальным расстройством восприятия и воспроизведения речи.

- Транскортикальная форма. Сопровождается нарушением проведения нервного импульса между центром Вернике и центром Брока, локализованном в лобной доле головного мозга. При этом формально способность к пониманию простейших конструкций может сохраниться, хотя бы частично. Однако семантические связи слов в предложении непонятны больному, он не может воспроизводить их и сам. Возможно развитие псевдогаллюцинаций, пресловутых «голосов» в голове, которые имеют сложное компенсаторное происхождение (таким образом, головной мозг пытается выйти из информационного вакуума, создавая ложные раздражители самостоятельно).

- Субкортикальная сенсорная афазия. Встречается часто. Сопровождается нарушением проведения импульса от центров, собственно воспринимающих звуковую информацию и центром Вернике, который выступает своего рода процессором, обработчиком информации и преобразованием ее в понятные логические понятия, суждения.

Есть и проводниковая форма, которая сопровождается нарушением связей моторных и сенсорных центров, ее трудно отличить от корковой сенсорной афазии, потому как они имеют массу общего в рамках клинической картины.

Возможна типизация по тяжести сенсорной афазии. Строгого членения в рамках этого критерия нет. Врач оценивает степень расстройства, пытаясь общаться с человеком. Больной сенсорной афазией либо не воспринимает речь вообще, либо же реагирует только на простейшие односложные инструкции, команды, что указывает на сравнительно меньшую тяжесть расстройства.

Схема локализации разных форм афазии в левом полушарии коры головного мозга

Схема локализации разных форм афазии в левом полушарии коры головного мозга

В обязательном порядке проводится оценка слуха, способности в принципе воспринимать звуковые раздражители. Направлять пациента к сурдологу не обязательно, этот вопрос решается на усмотрение невролога. Исходя из результатов, выделяют простую форму сенсорной афазии (когда нарушения только высшая нервная деятельность) и сочетанную (страдает и слух, и обработка вербальной информации). При этом, во втором случае возможно большую роль играет именно нарушение слуха, потому пациент не способен адекватно воспринимать звуковые раздражители.

Причины развития сенсорной афазии

Факторы развития самые разные. В большинстве случаев речь идет о структурных нарушениях головного мозга, органических поражениях. Возможны немногие другие варианты. Среди причин можно назвать такие.

Инсульт

Острое нарушение мозгового кровообращения. Сопровождается отмиранием нервных тканей, целых областей коры. В зависимости от обширности поражения можно говорить о той или иной тяжести расстройства. Масштабные деструкции сопровождаются тотальными нарушениями высшей нервной деятельности. Как правило, афазией все не ограничивается. Развитие сенсорной афазии после инсульта едва ли не обязательный признак поражения височных долей. Обнаруживаются и прочие симптомы, вроде кратковременных эпилептических припадков. Возможна потеря слуха в той или иной мере. Реабилитация позволяет добиться удачного восстановления вербальных функций в 55-80% случаев и более.

Менингит, энцефалит

Нейроинфекции разной степени тяжести. Провоцируют воспалительные процессы в головном мозге, постепенное отмирание тканей. При длительном течении патологического процесса без должного лечения наблюдаются массивные структурные изменения головного мозга не поддающиеся коррекции и обратному развитию. Требуется срочное лечение.

Печеночная энцефалопатия

Расстройство работы головного мозга при нарушении работы печени, обычно остром гепатонекрозе или нарастающих явлениях цирроза. Во втором случае есть возможность повлиять на состояние пациента, если начать соответствующее лечение основного заболевания и скорректировать деструкцию нервных тканей.

Цереброваскулярная недостаточность без признаков инсульта

Хроническое нарушение трофики головного мозга. Сопровождается постепенным нарастанием явлений сенсорной афазии и то не всегда. Предотвратить расстройство не сложно, если начать своевременное лечение.

Цереброваскулярная преходящая недостаточность, транзиторная ишемическая атака

Она же микроинсульт. Сопровождается выраженными признаками классического инсульта. При поражении височных долей развивается нарушение речи, восприятия вербальной информации, возможна полная или частичная потеря слуха. Главное отличие от классического инсульта заключается в способности спонтанного регресса транзиторной ишемической атаки. То есть она проходит самостоятельно даже без медицинской помощи. К тому же не оставляет стойкого неврологического дефекта. Все возвращается в норму. Но микроинсульт признак тревожный. Он указывает, что скоро нагрянет полноценный некроз тканей головного мозга.

Травмы головного мозга

Различные. От банальных ушибов и сотрясений головного мозга до образования гематомы, которая компрессирует церебральные структуры. После проведение неотложной помощи, лечения возможно полное восстановление нормальных неврологических функций без потери их качества.

Сосудистые образования

Мальформации (патологические области сообщения артерий и вен), аневризмы. Имеют врожденное или приобретенное происхождение. Требуют оперативного лечения. Долгое время могут никак себя не проявлять. Сенсорная афазия нетипичный вариант течения отклонения, но вполне возможный. После оперативной коррекции есть все шансы на полное восстановление.

Опухоли церебральных структур

Обычно речь идет о менингиомах, которые компрессируют нервные ткани на уровне височных долей. Вторые по распространенности глиомы, они могут быть доброкачественными, но чаще злокачественные. На третьем - опухоли области третьего желудочка. В том числе банальные аденомы гипофиза, растущие нетипичным образом, которые также компрессируют височные доли. После удаления неоплазии, как правило, все приходит в норму спустя несколько дней или недель. Возможно, потребуется курс реабилитации.

Среди неорганических причин можно назвать истинную , не связанную с новообразованиями и прочими причинами. Когда фактором развития расстройства оказывается чрезмерная электрическая активность головного мозга. В данном случае развиваются нарушения памяти, тонико-клонические припадки с выраженными тяжелыми судорогами и потерей сознания. Сенсорная афазия присутствует перед приступом, в момент самого эпизода и некоторое время после него (до часа-двух), пока нервные функции не восстановятся в полной мере. Лечение направлено на коррекцию состояния, предотвращение дальнейших приступов. Специально и целенаправленно влиять на сенсорную афазию смысла нет.

Симптомы

Симптомы сенсорной афазии включают в себя типичные признаки неврологического плана и психоэмоциональные нарушения, которые вторичны и обусловлены сложным положением, в котором оказался пациент.

- Невозможность воспринимать речь. При сохранном слухе (в большинстве случаев) человек не может разобрать, что говорят окружающие. Речь слышна, но понимания ее нет. Как будто больной оказался в окружении иностранцев. Это наиболее сложный вариант расстройства. В более легких формах сохраняется способность к восприятию некоторых несложных конструкций. Односложных или словосочетаний.

- Невозможность говорить самостоятельно. Существуют различные уровни нарушения речи. В классических случаях человек способен говорить, но краткими фразами или вообще отдельными простыми словами. При этом он плохо понимает, что сам же и говорит. В наиболее запущенных формах наблюдается тотальная речевая дисфункция. Больной произносит нечленораздельные звуки. Особенности речи пациентов с сенсорной афазией - разорванность, отсутствие четких логических связей, максимально бедный лексико-грамматический строй. Обычно это отрывочные слова, фразы.

- Психомоторное возбуждение. Сопровождается повышенной двигательной активностью. Больной мечется, не находит себе места. Возможна паническая атака. Выраженный приступ страха, паники.

- Агрессивность, враждебность. В рамках сохранного сознания. Аффект злобы связан с тревожностью, непониманием происходящего. Требуется оказание помощи, при необходимости назначается инъекция седативного препарата.

Дополнительные симптомы, как правило, не связаны с сенсорной афазией и имеют сопутствующее неврологическое происхождение. Это эпилептические припадки с нарушением сознания, судорогами, падение остроты зрения, нарушение нормальной видимости, выпадение отдельных полей зрения (скотомы). Также нередко встречаются галлюцинации вербального плана. Псевдогаллюцинации, когда человек слышит голоса в голове. Парадоксально, но даже мнимые галлюцинаторные образы пациент не способен интерпретировать, они ощущаются как звуковые раздражители речевого характера с непонятным содержанием.

Признаки сенсорной афазии сохраняются на протяжении большей части периода течения патологического процесса.

Диагностика

Диагностика проводится в стационарных условиях. На начальном этапе показан первичный осмотр невролога. Поскольку пациент не может ответить на вопросы, желательно присутствие родственника или человека, который способен ответить на некоторые вопросы за больного, однако это не обязательно. Типичные первичные признаки заметны и так: тревожность, возбудимость, непонимание речи, трудности с говорением.

В обязательном порядке показано проведение рутинного неврологического исследования. Проверяются простейшие базовые рефлексы.

В рамках оценки общего состояния, тяжести поражения церебральных структур, характера таковых назначается группа инструментальных мероприятий.

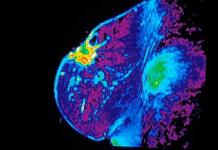

МРТ – основа и золотой стандарт диагностики. Направлена на визуализацию нервных тканей. Позволяет диагностировать все структурные нарушения. При необходимости назначается прицельная томография отдельных участков головного мозга. Особенно височных долей. Нередко прибегают к контрастному усилению гадолинием. Препарат копится в измененных тканях и усиливает рисунок. Без контраста не обойтись в рамках диагностики опухолей. Нечасто, но сенсорная афазия возможна и при рассеянном склерозе, который также будет хорошо виден на постконтрастных изображениях во всех деталях. Для качественной диагностики нужен высокопольный аппарат с мощностью в 1,5 Тл. По возможности. Низкопольные дадут меньше данных.

МРТ головного мозга

МРТ головного мозга

При обнаружении сосудистых новообразований дополнительно проводится ангиография, чтобы лучше визуализировать нарушение.

В обязательном порядке проводится допплерография сосудов шеи, дуплексное сканирование головного мозга, чтобы оценить степень кровотока в церебральных структурах. Это позволит обнаружить цереброваскулярную недостаточность, оценить степень тяжести таковой.

Профильные специалисты, чья помощь также потребуется - нейрохирург, сосудистый хирург. Характеристика сенсорной афазии в рамках конкретной истории болезни должна быть максимально подробной, чтобы определиться с типом патологического процесса и его особенностями. Без этого не может быть эффективного лечения.

Лечение

Терапия также проводится в стационаре. На ранних этапах лечение включает в себя несколько стадий: первичную помощь сразу после поступления в стационар (особенно, если больной в тяжелом состоянии), ранние мероприятия, направленные на купирование симптомов и борьбу с первопричиной, поздний этап и, наконец, реабилитацию.

Применяются препараты ноотропного ряда (Глицин, прочие), также цереброваскулярные, антигипоксические медикаменты (Пирацетам, Актовегин и их аналоги). Зачастую этого достаточно, если случай не запущенный. Возможно длительное применение медикаментов. При мальформациях, аневризмах, опухолях не обойтись без оперативного лечения. Требуется удаление таковых и восстановление нормальной трофики тканей, устранение компрессии (сдавливания).

Травмы с образованием гематом требуют дренирования, то есть удаления самого сгустка крови.

Эпилепсия - отдельная проблема. Единственный способ скорректировать расстройство - систематически применять по назначению врача.

Даже после качественного лечения в тяжелых случаях, обычно посте инсульта, остается неврологический дефицит. Пациент все так же плохо говорит и недостаточно воспринимает речь. Вопрос решается в рамках реабилитации. Она занимает от 6 до 12 месяцев, редко чуть более. Время в течение которого удается добиться результата - 2 года. Это как раз период адаптации, перестройки мозга на новый лад. Затем достичь какого-либо эффекта трудно или вообще невозможно.

Упражнения при семантической афазии (сенсорной) довольно просты:

- чтение и произнесение простых слов;

- отграничение похожих по звучанию терминов;

- соотношение изображения и названия изображенного предмета;

- диалоги, сначала простые, затем все сложнее.

Восстановление - задача рутинная и неприятная для пациента. Но необходимая. В зависимости от качества помощи можно говорить о той или иной интенсивности восстановления.

Коррекция отклонений при афазии Вернике проводится по показаниям. Обычно все ограничивается систематическим приемом цереброваскулярных препаратов, ноотропов, ангиопротекторов.

Прогноз и профилактика

В 60% случаев при инсульте удается добиться стойкого улучшения состояния или полного восстановления (некоторые авторы говорят о 80%). При иных структурных изменениях речь идет о 85% вероятности полного восстановления. Если скорректировать эпилепсию нормализация речи достигается в 98% ситуаций без каких-либо последствий

Как таковой профилактики нет. Достаточно время от времени наведываться к неврологу для профилактического осмотра.

При этой, часто встречающейся форме афазии распадается представление о звуках, умение различать их на слух. Больной может принять один звук за другой, спутать их и в результате не разобрать звучания слова. В русском языке особенно легко смешиваются между собой такие сходные звуки как «п» и «б», «д» и «т», «з» и «с» и т.д. (слово «почка» больной воспринимает как «бочка», а слово «дочка» -как «точка» и т.п.). Физический слух, т.е. способность слышать вообще, остается при этом сохранной. В результате страдает понимание речи: больной слышит одно, а воспринимает другое. Такая форма афазии, при которой больной плохо понимает речь, носит название афазии Вернике - по имени немецкого ученого, впервые описавшего ее. В настоящее время ее чаще называют сен-сорной афазией. Больные с сенсорной афазией, как правило, сами говорят много, торопливо, сбивчиво, с разнообразными ошибками. Они не контролируют (не слышат) того, что произносят, и пытаются восполнить это многоречием (вдруг что-нибудь да окажется «в точку»). Не в состоянии они и написать то, что хотели бы сказать. Такая афазия обусловлена поражением височной доли мозга (рис. 4а).

Расположение очагов поражения левого полушария мозга при различных формах афазии

а - при сенсорной афазии, б - при акустико-мнестической афазии, в - при афферентной моторной афазии, г - при семантической афазии, д - при динамической афазии, е - при эфферентной моторной афазии. (поЛурия)

Рис. 4.

Моторная афазия

Существует еще одна распространенная форма афазии, которая проявляется в том, что больные теряют способность говорить, т.е. не могут произносить звуки речи и слова. Она носит название моторной. Ее называют также афазией Брока - по имени ученого, впервые описавшего ее.

Больные с моторной афазией либо совсем не говорят, либо искажают звуки речи, либо заменяют один на другой из-за того, что органы артикуляции принимают неправильное положение в полости рта. В этом случае распадаются сами схемы артикуляции. Речь больных, потерявших артикуляционные схемы звуков, прерывается паузами (поиски артикуляционной позы). В ней много ошибочных звуков, затрудняющих понимание окружающими того, что говорит больной. Иногда, замечая свои ошибки, больной либо резко сокращает попытки говорить, либо вовсе отказывается от речи.

Почему же органы артикуляции - язык, губы, челюсти могут действовать, когда больной ест, пьет, дышит, напевает мелодию без слов и т.п., и так несостоятельны, когда больной пытается говорить? Дело в том, что помимо способности двигаться, непосредственно зависящей от состояния мышц, речевым органам нужна еще способность сформировать звук, привести в соответствие все многочисленные группы мышц, участвующие в артикуляции. Команду о том, как себя вести, мышцы получают от мозга, причем от его определенного участка, где они имеют свою «прописку». Если этот участок поврежден, то команда не поступает совсем или поступает в искаженном виде, неправильной. В результате - вместо «стол» получается «слот», вместо «папа» «мапа» и т.п. Такая афазия обозначена А.Р. Лу-рия как афферентная моторная. Она возникает при поражении нижнетеменной доли (рис. 4в). Если же больные затрудняются в произнесении серии звуков речи, т.е. слов, даже будучи способными произносить отдельные звуки речи, то имеющуюся у них афазию называют эфферентной моторной. При ней очаг поражения расположен в премоторной зоне мозга (рис. 4е)

Из сказанного ясно, что оперирование звуками речи - различение их на слух и произнесение - крайне важно для способности говорить. Недаром эти процессы регулируются основными речевыми зонами мозга.

Амнестическая,

акустико-мнестическая афазия

Если больной не может правильно слышать или произносить звуки речи, то неизбежно будет затруднено понимание или произнесение им слова.

Существуют однако формы афазии, при которых больные плохо владеют словом по другим причинам. Это прежде всего забывание названий предметов, а нередко действий, качеств и пр. Больной знает, что он хочет сказать, знает основное назначение, функцию предмета, о котором идет речь, но не находит его названия. Например, он говорит: «Мне нужен... ну как его... такой длинный узенький... ну чем рисуют... (имея в виду карандаш)», или «Я люблю такой сочный, сладкий, в желтой кожуре, растет на юге» (апельсин).

Конечно, хорошо знакомые слова исчезают из памяти реже. Они прочнее входят в речь и остаются в случае болезни дольше. Обычно это названия бытовых предметов, слова этикета - «здравствуйте», «спасибо», «до свидания» и им подобные, связанные с профессиональной деятельностью человека или же его постоянными непрофессиональными интересами - увлечениями. Особенно часто забываются имена собственные: фамилии, географические названия и т.д. Часто во время поиска нужного слова речь больного сопровождается вставными оборотами, отражающими досаду. Например, вспоминая слово «телефон», больной говорит: «Ах, черт... звонить... алло... ну, как же я забыл?.. У меня дома есть... такой... ну, конечно, знаю... черт возьми!., забыл...»

Забывание слов в большинстве случаев не простое выпадение из памяти названия предмета. Сложность этого явления состоит в том, что теряются, обедняются смысловые связи между словами, а также страдает понимание переноса смысла слов, синонимов, антонимов и т.д. Так, больные с нарушениями словаря часто не могут найти обобщающего слова для группы однородных предметов (одежда, мебель, посуда и т.д.), выражение «золотая голова» понимают буквально: голова, сделанная из золота и т.д. Афазию, при которой главным симптомом является забывание слов, издавна называют амнестической. Если при этом нарушается и способность удерживать в памяти только что воспринятую речевую информацию, т.е. если страдает оперативная слухоречевая память, то такую афазию обозначают как акустико-мнестическую. За эту функцию отвечает задневисочная область левого полушария (рис. 46).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Динамическая и семантическая афазии

Слово - основная единица языка, имеющая смысл. Естественно, что недостаток слов не позволяет построить полноценное предложение. Однако бывает так, что больной знает все слова, которые входят в предложение, правильно артикулирует звуки, а соединить их вместе не может. Почему же в его речи практически нет предложений? Почему она состоит из отдельных слов? Прежде всего потому, что он «забыл» правила грамматики, потерял «чувство языка». Без этого становится невозможным правильное согласование слов между собой, и они начинают употребляться в исходной форме. Например, вместо «мужчина читает газету» больной может сказать «мужчина... читать... газета...» Или же он употребляет неправильную грамматическую форму, аналогично тому, как это делают иностранцы. Например, «мужчина... читать... газетой...». Особенно трудно больным составлять сложную фразу с придаточными предложениями или причастными оборотами. Они практически отсутствуют в речи этих больных.

За такие языковые навыки отвечают зоны мозга, расположенные в заднелобных отделах левого полушария, благодаря которым человек усваивает и использует в течение жизни правила грамматики.

Форму афазии, когда больной не может правильно связать одно слово с другим, не может заранее составить «внутри себя» программу того, что будет говорить, А.Р. Лурия назвал динамической. Этим названием он подчеркнул, что страдает динамичность речи, в то время как отдельные единицы - звуки, слоги, слова могут быть произнесены. Она возникает при поражении заднелобной коры левого полушария (рис. 4д).

Существуют и другие грамматические знания, например те, которые позволяют нам понимать сложные обороты речи, называемые условно логико-грамматическими. Например: «ПетЮ ударил Ваня», «письмоподругИ» и «письмоподругЕ»,«отецбрата» -«брат отца» и т.д. Для того, чтобы понять эти конструкции, необходимо вычленить грамматический элемент, от которого зависит общий смысл данного оборота речи, и расшифровать, понять его. Так, оборот «письмо подруги» становится сразу понятным, если добавить слова «от моей». Фразу «письмо от моей подруги» трудно истолковать ошибочно, поскольку в ней присутствуют опорные, вспомогательные слова от моей. В логико-грамматических оборотах речи их нет, поэтому смысл зависит здесь лишь от грамматического элемента в данной конструкции, а именно от окончания в слове «подругИ ». Поэтому они так трудны для данного контингента больных.

Знаменитый русский лингвист Л.В. Щерба придумал шуточный текст, который ярко демонстрирует роль грамматических элементов в обозначении (кодировании) смысла. В этом тексте нет ни одного слова, которое существовало бы в русском языке, однако грамматическое оформление их соответствует правилам русской грамматики. Прочтите этот текст и попытайтесь расшифровать его. Как ни странно, вы увидите, что у вас складывается определенное мнение о содержании «текста». Итак: «Глокая Куздра штеко буд-ланула Бокра и курдячит бокренка». Наиболее распространенное толкование «ГлокойКуздры» выглядит следующим образом: «Какое-то животное сильно толкнуло или ударило другое животное и нянчит его детеныша». Вот так, опираясь на значение грамматических элементов, можно объяснить, на первый взгляд, бессмыслицу. Следовательно, грамматика - это не только правила связи слов в предложении, но и дополнительные значения смысла слов. Так, пальчик - это не просто палец, а маленький палец. Указание на размер содержится в грамматическом элементе слова, а именно в суффиксе -чик. Понятно, что слова «приплыть», значения в результате соединения слова «плыть» с разными грамматическими элементами.

В логико-грамматических оборотах речи грамматические элементы выступают в наиболее сложном виде. Они несут не добавочную, а основную смысловую нагрузку. Не зная, что винительный падеж существительного Петя имеет окончание -то, мы не сможем понять, что в обороте «Петю ударил Ваня» Ване отведена роль драчуна, а Пете - того, кого побили. Ошибочное понимание оборота в данном случае провоцируется к

тому же обратным порядком слов в предложении, допустимом в русском языке, но редко используемом в речи.

Афазия, проявляющаяся в трудностях понимания логико-грамматической стороны речи, а также слов, значение которых резко меняется от наличия или отсутствия грамматического элемента, называется семантической. Возникает она при поражении особой зоны, расположенной на стыке сразу трех областей мозга - теменной, височной и затылочной долей полушария (рис. 4г).

Мы остановились выше на формах афазии, связанных с нарушением в использовании основных единиц языка: звуков речи, слов, предложений. При этом были представлены не все формы афазии, а лишь наиболее часто встречающиеся.*

В рамках каждой из них могут выступать, как уже обсуждалось, расстройства письма и чтения. Нарушения способное-ти писать носит название дизграфии, а читать - дислексии.

«уплыть», «заплыть» имеют совсем разныеПисьмо и чтение

Письмо менее прочный навык, чем устная речь, поскольку осваивается ребенком позже, что совпадает с более поздним появлением письменной речи в истории человечества. Поэтому больной скорее ошибется при письме, чем в устном высказывании. Практически любые расстройства устной речи, связанные с использованием средств языка (звуков, слов, фраз), при афазии проявляются и в письме. Это происходит потому, что как устная, так и письменная речь представляют собой разные способы выхода наружу внутренней речи, которая всегда предшествует тому, что человек хочет сказать или написать. Эту внутреннюю речь часто называют замыслом. Здесь необходимо не только преобразование замысла высказывания в соответствующие единицы речи (звуки, слова, фразы), но и перешифровка звуков речи (точнее, заключенных в них фонем) в букву (графему). Если связь фонемы и графемы до заболевания была полнойи прочной, то она сохраняется в той или иной мере даже при грубых нарушениях устной речи. В противном случае она распадается, и требуется «посредник» для того, чтобы фонема и графема вновь соединились. Главным посредником в этом является артикуляция. Ведь ребенок учится писать, усиленно проговаривая каждый звук, который должен превратиться в букву.Как мы уже знаем, существуют формы афазии (сенсорная и моторная), при которых страдают преимущественно звуки речи. Одни больные не различают их на слух, другие - не знают, как произнести. Эти «неполноценные» звуки большинству больных трудно использовать в качестве посредников для того, чтобы перевести в буквы. Вследствие этого возникают специфические ошибки в письме. В письменной речи афазиков выступают также ошибки в употреблении слов, но это является отражением общего дефекта.

Ниже приведены образцы письма больных с афазией:

Моторная афазия

Очень важно, на наш взгляд, остановиться на том, что состояние именно письменной речи часто отличает афазию от дизартрии. Внешне достаточно легко спутать нарушения устной речи при афазии с дизартриями, поскольку дизартрия является так же, как и афазия, следствием локального поражения (очага) в одной из речевых зон мозга. При афазии больной ошибается в звуках речи, словах и грамматике, потому что потерял должное представление об их роли в языке. При дизартрии же все эти «языковые» представления остаются сохранными, но больной не может говорить «по техническим причинам» - из-за паралича (пареза) речевой мускулатуры. У этой категории больных, в отличие от больных с афазией, нет «сбоев» во внутренней речи, поэтому в письменной форме они могут выразить свой замысел, а в устной - нет, так как у них отсутствуют нарушения письма как таковые.

Таким образом, при афазии нарушается и устная речь, и письменная (как правило, письменная речь страдает более грубо), при дизартрии - преимущественно устная.

Все сказанное справедливо для русского языка и языков с фонетическим, как говорят лингвисты, письмом, когда звуки речи записываются в виде букв. Однако существуют и другие языки, где иная система письма, например, японский, китайский и им подобные, в которых пишут рисунками-знаками, обозначающими целое слово или предложение - иероглифами. В старину иероглифы изображали то или иное понятие и по рисунку можно было догадаться, о чем идет речь. Со временем рисунки становились все более условными. Они принципиально по-другому, чем при звуковом (фонетическом) письме, передают информацию. Иероглиф - это не буква, и ему соответствует не звук речи, а целое слово. Поэтому человек, пишущий иероглифами, может написать слово, даже если не знает, какие в него входят звуки. У больного-афазика японца или китайца, допускающего ошибки в звуках при устной речи, не бывает, как правило, ошибок в письме. Другое дело, если этот больной затрудняется в выборе нужного слова. Тогда он может вместо одного иероглифа написать другой, и в его письме появятся ошибки.

Современные научные разработки позволяют говорить о том, что буква - это продукт деятельности левого полушария, а иероглиф - правого. Поскольку к афазии приводят в основ ном левополушарные очаги, то «левополушарная» буква оказывается нарушенной, а «правополушарный» иероглиф - нет.

Письмо и чтение по существу очень похожи, т.к. имеют дело с общим средством передачи информации, с общим знаком, а именно - с буквой. Чтение по структуре проще письма, т.к. здесь необходимо только узнавать уже готовые буквы и слова, а при письме - самостоятельно изображать их. Поэтому чтение при афазии нарушается обычно в меньшей степени, но качественно так же, как и письмо.

Вместе с тем, существует и особый вид нарушения чтения. Как правило, он выступает изолированно, т.е. без афазии, но может и сочетаться с ней. Этот вид расстройства чтения проявляется в том, что больной перестает узнавать букву. Он либо совсем не воспринимает ее графический образ, либо воспринимает искаженно: чаще всего больные путают направление элементов, составляющих букву (расположение вверху-внизу, справа-слева и т.д.). Этот вид дислексии (алексии, если способность читать потеряна полностью) носит название оптической*

Оптической эта алексия названа потому, что мы воспринимаем букву оптически, т.е. зрительно.

Некоторые больные с этой формой нарушения чтения совсем не могут читать, т.к. вообще не узнают букв, другие - допускают при чтении разнообразные ошибки, связанные с искажением восприятия буквы. Поскольку узнавание буквы происходит очень медленно, больные часто прибегают к чтению по догадке и делают в связи с этим много смысловых ошибок. В то же время больные с дислексией (алексией), независимо от ее вида, в состоянии узнавать слова, которые они прежде часто читали, а теперь воспринимают целиком, как картинку, точнее как иероглиф. Например, слова СССР, ЛЕНИН, МОСКВА и др., а также ряд слов и фраз, хорошо знакомых в связи с профессией, жизненными интересами и склонностями. Многих родственников удивляет, что больной, не умеющий ни говорить, ни писать, не помнящий ни одной буквы, способен вдруг отыскать в программе телевидения интересующую его передачу или прочитать газетный заголовок. Эти больные не прочитывают, а узнают слова и заголовки по тому же принципу, по которому узнают иероглифы. Так что способность больных с тяжелой формой афазии кое-что прочитывать не опровергает кардинальных теоретических положений об афазии, а иллюстрирует те многочисленные тонкости, которые присущи расстройству такой сложной функции как речь.

Итак, инсульт или черепно-мозговая травма приводят к тяжелому расстройству речи, которое носит название афазии. Афазия может выступать в различной форме, в зависимости от того, где, в каком участке мозга локализован очаг поражения и соответственно от того, какие средства языка (звуки, слова или предложения) становятся недоступными или не вполне доступными для использования в речи. Однако при любой из форм не бывает изолированного нарушения только звуков речи или только слов, или только предложений. Не может быть также изолированных нарушений только устной или только письменной речи. Афазия - это системное расстройство речевой функции человека. Только при одной форме афазии главным будет нарушение звуков речи, а нарушения слов, предложений, письма, чтения будут вытекать из этого первичного дефекта; а при другой - будут страдать прежде всего слова, а все остальные расстройства будут являться следствием этого нарушения.

Помимо общих черт, характерных для группы больных с той или иной формой афазии, могут иметь место индивидуальные проявления афазии, которые зависят от характера больного, его образования, профессии, уклада жизни до заболевания и т.д. Это необходимо учитывать, имея дело со взрослым больным, личность которого и социальное положение к моменту заболевания уже были сформированы.

Наконец, следует иметь в виду, что разные больные, даже с одной и той же формой афазии, могут существенно различаться по степени активности, так как мозг разных больных по-разному реагирует на «поломку». У одних больных резко выражено так называемое охранительное торможение: они инертны, часто «застревают» на каком-либо действии, не в состоянии перейти к следующему. В разное время дня и в разные периоды заболевания степень общей заторможенности таких больных также может быть неодинаковой. У других больных наблюдается суетливость, непоследовательность в поведении. Для обеих групп больных характерна повышенная утомляемость, они быстро устают и как бы выключаются из активной

деятельности. Это объясняется тем, что восстановлением энергозатрат ведают образования, расположенные в глубинных (верхнестволовых) отделах мозга. Из-за наличия очага поражения нарушаются нервные связи, и нейроны коры головного мозга испытывают затруднения в восполнении истраченной энергии. Часто родственники таких пациентов считают их ленивыми, жалуются на то, что они не прикладывают должных усилий к лечению и обучению. Необходимо предостеречь родных больного от подобных поспешных выводов. Наши многолетние наблюдения свидетельствуют о том, что ленивых больных практически не существует. Только в исключительных случаях больные проявляют инертность, связанную с ленью как с чертой характера. Как правило же, недостаточная активность больного - результат либо индивидуальной реакции на болезнь, либо распространения очага поражения в глубокие зоны мозга или в его самые передние лобные области, являющиеся главными регуляторами психической деятельности человека. Поэтому, прежде чем упрекать больного в лености, следует выяснить, не является ли такое состояние следствием заболевания, а затем продумать ряд мер по вовлечению его в активную деятельность, по уменьшению истощаемости его внимания и т.д. Установлено, что мышечная активность увеличивает энергоресурсы мозговых структур, обеспечивающих активность, необходимую для нормального поведения.