41.Дезинфекция при африканской чуме свиней

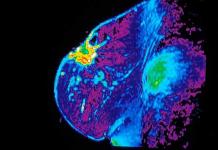

Класси́ческая чума́ свине́й (Pestis suum ) - вирусная болезнь виней, характеризующаяся лихорадкой, поражением кровеносных сосудов и кроветворных органов, крупозно-дифтеритическим воспалением слизистой оболочки толстой кишки. Регистрируется во всех странах. Классическая чума свиней наносит громадный экономический ущерб хозяйствам: летальность 80-100%.

Возбудитель болезни-вирус рода Pestivirus семейства Flaviviridae . В организме больных свиней вирус находится в крови, во всех органах и тканях. Вирус обладает высокой вирулентностью, относительно устойчив к физическим и химическим факторам. Лабораторные животные невосприимчивы к вирусу классической чумы свиней.

444.Проводят 3-х кратную дезинфекцию помещений, загонов и других мест, где содержались животные, в следующем порядке: первую – сразу после уничтожения животных, вторую – после снятия деревянных полов, перегородок, кормушек и проведения тщательной механической очистки, третью – перед снятием карантина. Одновременно с проведением первой дезинфекции проводят дезинсекцию, дезакаризацию и дератизацию. 445. Трупы грызунов, собранные после дератизации сжигают. 446. Перед проведением механической очистки все помещения и имеющееся в них оборудование, загоны, убойные пункты и другие места, где находились животные подвергают дезинфекции. Для текущей и заключительной дезинфекции животноводческих помещений, загонов, кормовых площадок, убойных пунктов, мясоперерабатывающих предприятий и других объектов применяют препараты, зарегистрированные в Государственном реестре ветеринарных препаратов Республики Казахстан. 447. Дезинфекцию почвы помещений (после снятия деревянных полов), загонов, мест, где находились трупы животных, проводят путем равномерного посыпания сухой хлорной известью с содержанием не менее 25 % активного хлора из расчета 2 килограмма на 1 квадратный метр площади с последующим увлажнением из расчета не менее 10 литров воды на 1 квадратный метр. Через 24 часа слой почвы в 10-15 сантиметров снимают и закапывают в специально вырытую траншею на глубину не менее 2 метров. Поверхность почвы равномерно посыпают хлорной известью и увлажняют водой. 448. Навозную жижу в жижесборнике смешивают с сухой хлорной известью (с содержанием активного хлора не менее 25 %) из расчета 1,5 килограмма извести на 10 литров навозной жижи. 449. Навоз в навозохранилище посыпают с поверхности сухой хлорной известью из расчета 0,5 килограмм на 1 квадратный метр, затем перемещают в траншею и закапывают на глубину 1,5 метра. 450. Большое количество навоза оставляют для биологического обеззараживания сроком на 1 год. Для этого по краям навозохранилища посыпают сухой хлорной известью из расчета 2 килограмм на 1 квадратный метр. По всему периметру с внешней стороны навозохранилища устанавливают изгородь из колючей проволоки и роют канаву. 451. Транспортные средства и другую технику (бульдозеры, экскаваторы и другие) после тщательной промывки дезинфицируют в зоне эпизоотического очага на специально отведенной площадке, для чего используют одно из дезинфицирующих средств, зарегистрированных в Государственном реестре ветеринарных препаратов Республики Казахстан. 452. Дезинфекционные барьеры, дезковрики, дезванны заполняют одним из препаратов, зарегистрированных в Государственном реестре ветеринарных препаратов Республики Казахстан. 453. В эпизоотическом очаге оборудуют душевые кабины и подвергают ежедневной санитарной обработке под гигиеническим душем всех без исключения работающих в нем лиц. При этом верхнюю одежду, белье, головные уборы, спецодежду и обувь обеззараживают в пароформалиновой камере в течение 1 часа при температуре 57-60 0 С. После полного завершения работы в очаге использованную спецодежду и спецобувь сжигают. 454. При температуре воздуха ниже нуля градусов перед дезинфекцией также проводят тщательную механическую очистку. Для этого поверхности дезинфицируемых объектов вначале орошают одним из дезинфицирующих растворов, а затем освобождают ото льда, снега, удаляют навоз и мусор.

Заключительная дезинфекция при чуме - Чума. Относится к группе карантинных особо опасных болезней, является антропозоонозом с многими путями передачи. Она укоренилась среди диких грызунов, обитающих в природных очагах на всех материках, кроме Австралии. На территории СССР природные очаги чумы зарегистрированы в Северо-Западном Прикаспии, Волго-Уральском междуречье, Закавказье, Зауралье, Забайкалье, Горном Алтае, Туве, Тянь-Шане, Памиро-Алае, Средней Азии и Казахстане.

По основному носителю очаги чумы подразделяются на сусликовые, сурочьи, полевочные, песчаночьи и пищуховые. Помимо диких грызунов, в эпизоотический процесс иногда включаются синантропные грызуны (крысы, мышевидные), а также дикие животные (зайцы, лисы). Из домашних животных чумой болеют верблюды.

Переносчиками возбудителя чумы являются главным образом блохи. Заражаясь от больного грызуна, блоха становится способной передавать инфекцию другому животному при попытке кровососания, после образования у нее чумного блока, т. е. закупорки преджелудка размножившимися чумными микробами. Укус одной блохи достаточен для того, чтобы вызвать смертельное заболевание грызуна. Таким образом, природная очаговость чумы обеспечивается постоянной циркуляцией возбудителя болезни по цепи грызун - блоха - грызун.

Люди заболевают чумой, как правило, в природных очагах. В современных условиях в связи с увеличением контейнерных перевозок возрастает опасность заноса чумы из одной страны в другую. Нельзя исключить также и возможности заноса инфекции больным человеком.

В природном очаге человек обычно заражается через укус блокированной блохи, ранее питавшейся на больном грызуне, причем возможность заражения резко возрастает при включении в эпизоотию синантропных грызунов. Заражение может также произойти при охоте на грызунов и снятии с них шкурок. Групповые заражения могут быть при прирезке больного верблюда, снятии с него шкуры, разделке туши. Больной чумой человек в зависимости от формы заболевания в свою очередь может осуществлять передачу возбудителя другим людям воздушно-капельным путем и через укус блох, находящихся в жилье.

При этом для легочной формы чумы характерен короткий инкубационный период (2 сут), который обусловливает возможность быстрого распространения заболевания. При трансмиссивном пути передачи инфекции (бубонная и септическая формы) интервалы между отдельными заболеваниями могут удлиняться до 10 - 15 сут.

Возбудитель чумы - грамотрицательная палочка, весьма чувствительная к действию высокой температуры и высушиванию. При температуре 50°С чумной возбудитель гибнет через 30 - 40 мин, при 70°С - в течение 10 мин, при 100°С - за 1 мин. Прямой солнечный свет убивает микроорганизм за 2 - 3 ч. Низкие температуры возбудитель переносит хорошо. Сохраняется в зараженных голодающих блохах при 0 - 15°С до 400 дней, клещах - до 500 дней, замороженных трупах - до 7 мес или даже года.

Эпидемическим очагом чумы считают отдельные домовладения, часть или весь населенный пункт или группу населенных пунктов, где обнаружены больные чумой. При выявлении заболеваний в ряде населенных пунктов действующим очагом чумы может являться административная территория района.

Врач или средний медицинский работник при обнаружении больного или подозрительного на заболевание чумой обязан прекратить дальнейший прием больных и запретить вход и выход из лечебного учреждения. Оставаясь в кабинете, палате, медицинский работник должен доступным ему способом (телефон, нарочный) доложить главному врачу о выявлении больного и потребовать противочумные костюмы и дезинфицирующие средства.

Общее руководство и контроль за проведением противоэпидемических мероприятий в очаге чумы осуществляет чрезвычайная противоэпидемическая комиссия, которая определяет объем и сроки проведения соответствующих мероприятий, устанавливает границу очага, определяет сроки введения и снятия ограничительных мер или карантина; утверждает план ликвидации очага и порядок контроля за его исполнением; оказывает административную и организационную помощь для осуществления мероприятий, предусмотренных планом; периодически заслушивает доклады начальника очага и лиц, ответственных за выполнение отдельных мероприятий; корректирует ранее принятый план противоэпидемических мероприятий на основании результатов эпидемиологического обследования.

В систему мер по локализации очага чумы входят: активное выявление и госпитализация больных чумой и подозрительных на заболевание; выявление, изоляция лиц, имевших контакт с больными, трупами умерших, мясом вынужденно забитых больных чумой верблюдов, а также зараженными вещами, выявление и захоронение трупов лиц, погибших от чумы; проведение дезинфекционных мероприятий в местах обнаружения больных, трупов, контактировавших лиц, зараженных вещей (текущая и заключительная дезинфекция); наблюдение за состоянием здоровья населения в очаге, провизорная госпитализация всех температурящих больных и больных с лимфаденитами; введение ограничительных мер или карантина; дератизация и дезинсекция в населенных пунктах и в поле; эпизоотологическое обследование зоны очага и прилегающей территории; вакцинация населения по показаниям.

После выявления больного или подозрительного на заболевание чумой его немедленно изолируют от окружающих лиц госпитализируют. Больные чумой и подозрительные госпитализируются на отдельном транспорте с соблюдением правил изоляции и дезинфекции. Медицинский работник, сопровождающий больного, должен надеть противочумный костюм I типа. Автомашина после госпитализации больного подвергается дезинфекции, а противочумные костюмы эвакобригады - обеззараживанию. Все эвакуаторы по окончании перевозки больных проходят санитарную обработку.

Дезинфекционные мероприятия в очаге чумы проводят дезинфекционные бригады очаговой и профилактической дезинфекции, созданные из прошедшего специальную подготовку персонала дезотделов СЭС или ДС. При небольшом объеме дезинфекционных работ их проводит персонал противочумных учреждений. В состав дезинфекционной бригады входят врач, дезинструктор и два дезинфектора. Работники бригады работают в противочумных костюмах I типа вне зависимости от формы болезни.

По прибытии в очаг руководитель дезинфекционной бригады определяет объем и последовательность обработки помещений, исходя из. конкретных условий (площадь, характер стен, пола и т. п.). Дезинструктор в машине или подходящем помещении вне очага готовит рабочие растворы дезсредства. Обработку каждого помещения начинают с орошения наружной и внутренней сторон входной двери, пола квартиры, для чего применяют следующие растворы: 3% хлорамина, 1% активированного хлорамина, 10% хлорной извести, 5% лизола при расходе растворов 300 мл/м 2 ; выдержка 1 ч. Так же обрабатывают стены, мебель и другие предметы.

Затем обеззараживают выделения больного (кал, мочу): их заливают 20% хлорно-известковой взвесью в двойном объеме по отношению к выделениям или смешивают с сухой хлорной известью из расчета 200 г/л или ДТС ГК 100 г/л. Можно в тех же целях заливать выделения двойным объемом растворов: 10% лизола или 5% хлорамина; выдержка во всех случаях 2 ч. Гной, мокроту заливают 10% раствором лизола или 20% хлорно-известковой взвеси в трехкратном объеме по отношению к количеству мокроты, перемешивают и выдерживают 4 ч. В тех же целях можно мокроту смешивать с сухой хлорной известью из расчета 200 г/л или с ДТС ГК - 100 г/л при выдержке 2 ч. Посуду из-под выделений погружают в растворы: 3% хлорамина, 5% лизола, 2% хлорной извести или ДТС ГК на 2 ч.

Затем белье постельное и нательное, полотенца, платки кипятят в 2% мыльно-содовом растворе 30 мин или замачивают в одном из следующих растворов: 5% лизола, 10% хлорамина в течении 2 ч. Отбивают мягкие вещи (подушки, одеяла, матрацы, ковры, кошмы, верхнюю одежду и платья больного, игрушки) для камерной дезинфекции. Их отправляют в камеру для обеззараживания по режимам, принятым для вегетативных форм микроорганизмов. Так же дезинфицируют книги, ноты, документы.

Посуду для еды, ложки, ножи, вилки собирают в емкость с крышкой и обеззараживают кипячением в 2% растворе гидрокарбоната натрия в течение 15 мин или полностью погружают на 30 мин в 2% раствор хлорамина.

После этого посуду тщательно промывают горячей водой. Остатки пищи кипятят 15 мин или засыпают хлорной известью из расчета 200 г/л, или ДТС ГК - 100 г/л, перемешивают и выдерживают 1 ч. Остатки пищи с такой же выдержкой можно заливать 20% хлорно-известковой взвесью в соотношении 1:2.

Предметы ухода за больным (инструменты, подкладные клеенки, пузыри для льда, подкладные круги, резиновые грелки и др.) кипятят 15 мин или погружают в один из следующих растворов: 3% хлорамина, 1% активированного хлорамина, 3% лизола; выдержка 1 ч. Перевязочный материал кипятят 30 мин или сжигают. Уборочный инвентарь замачивают в 5% растворе лизола или в 3% растворе хлорамина на 1 ч.

Затем орошают места общего пользования, потолки, стены, предметы обстановки и повторно полы теми же растворами, которые применяли в начале обработки для дезинфекции входных дверей и пола. Выгребные уборные, стульчаки, стены орошают одним из растворов: 5% лизола, 3% хлорамина, 20% хлорной извести, 1% ДТС ГК. Содержимое уборной обеззараживают сухой хлорной известью из расчета 1 кг/м 2 поверхности выгреба. Ровики засыпают хлорной известью и прикапывают.

После окончания заключительной дезинфекции дезбригада, выйдя из помещения, перед снятием противочумного костюма орошает дезраствором свою обувь и перчатки, а затем снимает костюмы, складывает в мешки и отправляет для обеззараживания; разрешается замачивание костюма (как и белья больных) в дезрастворе на месте. По окончании рабочего дня члены бригады проходят санитарную обработку.

читайте так-же

Заключительная дезинфекция в очагах чумы производится дезинфекционными бригадами в составе 2-3 человек: врачадезинфекциониста или помощника эпидемиолога, инструкторадезинфектора и 1- 2 дезинфекторов.

Дезбригада оснащается гидропультом, ведрами, щетками, распылителями для порошков и жидкостей, мешками для транспортировки вещей в камеру, расфасованными дезрастворами и инсектицидами, спецодеждой.

Сначала производится дезинсекция. В жилых помещениях для истребления блох используют хлорофос, трихлофос, пиретрум, которыми обрабатывают щели в полу, плинтусы и стены на высоту до 1 м, мягкую мебель, подстилки для собак и кошек. В квартирах, где содержатся животные, полы нужно мыть ежедневно, добавляя на ведро горячей воды стакан керосина и 200 г мыла или соды. В нежилых помещениях производится глубокое опыление нор инсектицидами. Все указанные меры оказывают высокий инсектицидный эффект. В полевых условиях дезинсекция проводится силами противоэпидемических отрядов.

Перед дезинфекцией необходимо приготовить дезинфицирующие растворы. Таковыми при чуме являются 10% раствор лизола, 5% мыльно-феноловый раствор, 3% раствор хлорамина, 1% активированный раствор хлорамина, сухая хлорная известь и др. Помещение и мебель обрабатывают из гидропульта, а вещи, подлежащие камерной дезинфекции, укладывают в плотные мешки. Дезинфекция посуды осуществляется путем ее кипячения или помещения в дезраствор. Она должна быть закончена в присутствии дезинфектора.

Предохранительные прививки. Установлено, что у лиц, переболевших чумой, развивается невосприимчивость к повторному заболеванию. Однако эта невосприимчивость не является абсолютной. Иммунитет при чуме имеет ограниченную эффективность как по длительности, так и по напряженности, т. е. с течением времени он слабеет.

Способность организма вырабатывать известную устойчивость к повторному заболеванию чумой используется в профилактических и противоэпидемических целях. Иммунизация против чумы производится путем введения в организм человека живых, ослабленных или убитых чумных микробов. Иммунизированный организм приобретает способность уничтожать возбудителей чумы посредством фагоцитоза, который стимулируется появляющимися в крови антителами.

Противочумные профилактические прививки проводятся всем лицам, находящимся в очаге заболеваний чумой или пребывающим на территории природных очагов ее, а также выезжающим в неблагополучные по чуме местности.

В нашей стране готовится чумная живая сухая вакцина из ослабленных чумных штаммов ЕВ или К1, безвредных для человека и обладающих довольно высокими иммунизирующими свойствами. Вакцина хранится в высушенном виде. Можно производить прививки как накожным, так и подкожным методом. Подкожное введение вакцины сопровождается почти во всех случаях местной воспалительной реакцией и общими явлениями в виде повышения температуры 37,5-38° С и выше, иногда появлением тошноты и рвоты. Реакция на прививку достигает максимума через 24-48 ч и исчезает спустя 4-5 сут.

« Карантинные инфекции», Б.А. Мокров

Заражение при этих инфекциях происходит в основном через воздух, который инфицируется больными и носителями, выделяющими заразное начало (бактерии, вирусы и другие) во внешнюю среду вместе с капельками слизи (при чиханье, кашле, громком разговоре). Крупные капельки выделений оседают на окружающие предметы и инфицируют их.

Важное значение при воздушно-капельных инфекциях принадлежит таким мероприятиям, как вентиляция, проветривание помещений, их влажная уборка и мытье полов с применением дезинфекционных средств в целях уменьшения загрязнения воздуха пылевыми частицами и микробами, заключенными в них. Другие дезинфекционные мероприятия направляются главным образом на обеззараживание выделений больного, загрязненных ими вещей (белья, одежды, посуды, мебели и других) и помещения (казармы, палатки, изолятора и т. д.), где находился или находится больной смотри (табл. 4 приложение №4).

В очаге туберкулеза обеззараживанию подлежат: выделения больного (мокрота, испражнения, моча), нательное и постельное белье, обмундирование, постельные принадлежности, посуда, помещение, мебель, предметы обихода и др. Обеззараживание перечисленных объектов как при текущей, так и при заключительной дезинфекции производят методами и средствами, указанными в (табл. 4 приложение №4).

В помещении, где находился больной, пол, стены, двери, мебель обильно и тщательно орошают из гидропульта или автомакса 5% раствором хлорамина, 3% раствором НС ДХЦК (или Д"ГС ГК), 6% раствором перекиси водорода из расчета 500 мл на 1 м. Уборочный инвентарь в обязательном порядке замачивают в дезинфекционном растворе.

Особенности проведения дезинфекции в очаге кишечных инфекций

При проведении текущей и заключительной дезинфекции в первую очередь подвергаются обеззараживанию опасные в эпидемиологическим отношении объекты-выделения больного (испражнения, моча, рвотные массы), посуда для выделений, нательное и постельное белье, обмундирование, постельные принадлежности, столова» посуда, обувь, помещение, мебель, предметы ухода и т. д. При обнаружении в помещении мух их истребляют до начала дезинфекции при закрытых окнах и дверях, применяя при этом инсектициды быстрого действия (пиретриновые препараты, аэрозольные баллоны и др.). Одновременно собирают в мешки вещи для камерной дезинфекции. После обеззараживания помещения, где находился больной, приступают к обеззараживанию уборной и других мест общего пользования. Особое внимание обращается при проведении дезинфекции в столовой, чайной и на других объектах продовольственной службы. При полевом размещении войск основное внимание уделяется дезинфекции уборных (ровиков), полевых пунктов питания и обработке (дезинсекции) мест для сбора мусора.

Способы и средства дезинфекции различных объектов, служащих факторами передачи кишечных инфекций, указаны в табл. 8.

Дезинфекционные мероприятия при особо опасных инфекциях

Обеззараживание в очагах особо опасных инфекций (чума, холера, сибирская язва, натуральная оспа и другие) существенно отличается от дезинфекции при других, менее опасных инфекционных заболеваниях, как, например, при дизентерии, брюшном тифе, вирусном гепатите, гриппе и других респираторных инфекциях.

Важнейшими из этих особенностей являются: большой объем дезинфекционных работ; разнообразие объектов обеззараживания; сочетание дезинфекции с дезинсекцией, дератизацией и санитарной обработкой людей; вероятность проведения обеззараживания в полевых условиях, в том числе и при отрицательной температуре; срочность проведения дезинфекции, иногда до установления вида возбудителя.

В очагах больших размеров медицинская служба подразделений, частей и соединений своими силами и средствами не в состоянии провести весь комплекс дезинфекционных мероприятий, в связи с чем распоряжением соответствующего командования для этого привлекаются санитарно-эпидемиологические учреждения, специальные подразделения химических и инженерных войск, вещевая и продовольственная службы, а также личный состав подразделений.

В этих условиях на медицинскую службу возлагаются: оценка обстановки и выдача рекомендаций о средствах, способах и режимах дезинфекции, проведение обработки в медицинских пунктах и учреждениях, контроль качества обеззараживания в очагах.

При обеззараживании в очагах особо опасных инфекций используют табельные средства и общепринятые методы и режимы дезинфекции (табл. 8). Если вид возбудителя неизвестен, то обеззараживание производят по режиму, разработанному для наиболее стойких микроорганизмов (возбудитель сибирской язвы).

Все манипуляции, связанные с обслуживанием больных и работами в палатах или других помещениях, где находятся больные, медицинский персонал проводит в противочумном костюме или защитном комплекте и противогазе.

Обеззараживание проводит бригада, возглавляемая врачом (фельдшером), в состав которой входят санитарный инструктор (штатный дезинфектор) и 3 санитара (дезинфектора).

По прибытии в очаг врач (фельдшер) распределяет обязанности среди членов группы, намечает план обработки. При этом один из санитаров занимается приготовлением дезинфицирующих растворов, сбором имущества для камерной дезинфекции. Второй находится вне помещения, принимает имущество для отправки на камерную дезинфекцию и поддерживает связь. Третий санитар вместе с санитарным инструктором непосредственно проводит обработку очага.

Дезинфекции подвергают жилище и все, с чем соприкасался больной. Обрабатывают также места общего пользования, выгребные ямы, уборные, полевые ровики, куда могли попасть выделения больного. Одновременно проводят дезинфекцию и дератизацию. В помещении дезинфекцию начинают от двери, последовательно орошая потолок, стены, пол, мебель. Если в помещении обнаружены членистоногие - переносчики возбудителей особо опасных инфекций, то после обеззараживания пола помещение обрабатывают раствором хлорофоса, карбофоса, закрывают на 4 ч. и только после этого продолжают дезинфекцию.

После завершения обработки производят дератизацию, если в этом есть необходимость.

При чуме, холере, натуральной оспе и других особо опасных инфекциях, возбудители которых не обладают большой стойкостью к дезинфицирующим веществам, обеззараживание помещений и предметов осуществляют 3% раствором хлорамина или перекиси водорода, 0,5-1% раствором НС ДХЦК, 0,5-1% раствором НГК или ДТС ГК, а также 10% раствором лизола. Для обеззараживания выделений, остатков пищи и мусора применяют 5% раствор хлорамина, 3% раствор НС ДХЦК, НГК, ДТС ГК или 6-10% раствор перекиси водорода.

Обеззараживание при сибирской язве осуществляют 5% раствором НС ДХЦК, 1 % активированными растворами ДТС ГК, НГК или 10% раствором перекиси водорода с 0,5% моющих средств. Для грубой дезинфекции-побелка 20% хлорно-известковым молоком или 10% раствором НГК, ДТС ГК.

Обеззараживание в очагах особо опасных инфекций (чума, холера, сибирская язва, натуральная оспа и другие) существенно отличается от дезинфекции при других, менее опасных инфекционных заболеваниях, как, например, при дизентерии, брюшном тифе, вирусном гепатите, гриппе и других респираторных инфекциях.

Важнейшими из этих особенностей являются: большой объем дезинфекционных работ; разнообразие объектов обеззараживания; сочетание дезинфекции с дезинсекцией, дератизацией и санитарной обработкой людей; вероятность проведения обеззараживания в полевых условиях, в том числе и при отрицательной температуре; срочность проведения дезинфекции, иногда до установления вида возбудителя.

В очагах больших размеров медицинская служба подразделений, частей и соединений своими силами и средствами не в состоянии провести весь комплекс дезинфекционных мероприятий, в связи с чем распоряжением соответствующего командования для этого привлекаются санитарно-эпидемиологические учреждения, специальные подразделения химических и инженерных войск, вещевая и продовольственная службы, а также личный состав подразделений.

В этих условиях на медицинскую службу возлагаются: оценка обстановки и выдача рекомендаций о средствах, способах и режимах дезинфекции, проведение обработки в медицинских пунктах и учреждениях, контроль качества обеззараживания в очагах.

При обеззараживании в очагах особо опасных инфекций используют табельные средства и общепринятые методы и режимы дезинфекции (табл. 8). Если вид возбудителя неизвестен, то обеззараживание производят по режиму, разработанному для наиболее стойких микроорганизмов (возбудитель сибирской язвы).

Все манипуляции, связанные с обслуживанием больных и работами в палатах или других помещениях, где находятся больные, медицинский персонал проводит в противочумном костюме или защитном комплекте и противогазе.

Обеззараживание проводит бригада, возглавляемая врачом (фельдшером), в состав которой входят санитарный инструктор (штатный дезинфектор) и 3 санитара (дезинфектора).

По прибытии в очаг врач (фельдшер) распределяет обязанности среди членов группы, намечает план обработки. При этом один из санитаров занимается приготовлением дезинфицирующих растворов, сбором имущества для камерной дезинфекции. Второй находится вне помещения, принимает имущество для отправки на камерную дезинфекцию и поддерживает связь. Третий санитар вместе с санитарным инструктором непосредственно проводит обработку очага.

Дезинфекции подвергают жилище и все, с чем соприкасался больной. Обрабатывают также места общего пользования, выгребные ямы, уборные, полевые ровики, куда могли попасть выделения больного. Одновременно проводят дезинфекцию и дератизацию. В помещении дезинфекцию начинают от двери, последовательно орошая потолок, стены, пол, мебель. Если в помещении обнаружены членистоногие - переносчики возбудителей особо опасных инфекций, то после обеззараживания пола помещение обрабатывают раствором хлорофоса, карбофоса, закрывают на 4 ч. и только после этого продолжают дезинфекцию.

После завершения обработки производят дератизацию, если в этом есть необходимость.

При чуме, холере, натуральной оспе и других особо опасных инфекциях, возбудители которых не обладают большой стойкостью к дезинфицирующим веществам, обеззараживание помещений и предметов осуществляют 3% раствором хлорамина или перекиси водорода, 0,5-1% раствором НС ДХЦК, 0,5-1% раствором НГК или ДТС ГК, а также 10% раствором лизола. Для обеззараживания выделений, остатков пищи и мусора применяют 5% раствор хлорамина, 3% раствор НС ДХЦК, НГК, ДТС ГК или 6-10% раствор перекиси водорода.

Обеззараживание при сибирской язве осуществляют 5% раствором НС ДХЦК, 1 % активированными растворами ДТС ГК, НГК или 10% раствором перекиси водорода с 0,5% моющих средств. Для грубой дезинфекции-побелка 20% хлорно-известковым молоком или 10% раствором НГК, ДТС ГК.