Бронхит относится к заболеваниям дыхательной системы, представляет собой диффузное воспаление слизистой оболочки трахеи и бронхов. Клиника бронхита может отличаться в зависимости от формы патологического процесса, а также степени тяжести его течения.

Согласно международной классификации, бронхит подразделяют на острый и хронический. Первый отличается острым течением, повышенным выделением мокроты, сухим кашлем, усиливающимся ночью. Через несколько дней кашель становится влажным, начинает отходить мокрота. Острый бронхит длится, как правило, 2-4 недели.

В соответствии с указаниями Всемирной организации здоровья признаками бронхита, позволяющего отнести его к хроническому, является кашель с интенсивной бронхиальной секрецией, продолжающийся более 3 месяцев на протяжении 2 лет подряд.

При хроническом процессе поражение распространяется на бронхиальное дерево, защитные функции бронхов нарушаются, отмечается затруднённое дыхание, обильное образование вязкой мокроты в лёгких, продолжительный кашель. Позывы к кашлю с отхождением мокроты особенно интенсивные по утрам.

Причины развития бронхитов

Различные формы бронхитов существенно разнятся друг от друга по причинам возникновения, патогенезу и клиническим проявлениям.

Этиология острого бронхита положена в основу классификации, по которой заболевания подразделяются на следующие виды:

- инфекционные (бактериальные, вирусные, вирусно-бактериальные, редко грибковая инфекция);

- пребывание в неблагоприятных вредных условиях;

- неуточненной;

- смешанной этиологии.

Более половины всех случаев развития болезни вызвано вирусными патогенами . Возбудители вирусной формы болезни в большинстве случаев это рино-, аденовирусы, грипп, парагрипп, респираторно-интерстициальный.

Из бактерий заболевание чаще вызывают пневмококки, стрептококки, гемофильная и синегнойная палочка, моракселла катаралис, клебсиелла. Синегнойная палочка и клебсиелла чаще выявляются у пациентов с иммунодефицитами, злоупотребляющими алкоголем. У курильщиков болезнь чаще вызывает моракселла или гемофильная палочка. Обострение хронической формы заболевания зачастую провоцируют синегнойная палочка и стафилококки.

Очень часто встречается смешанная этиология бронхита. Первичный патоген проникает в организм, снижает защитные функции иммунной системы. Тем самым создаются благоприятные условия для присоединения вторичной инфекции.

Основными причинами хронического бронхита, помимо бактерий и вирусов, является воздействие на бронхи вредных физических, химических факторов (раздражение слизистой бронхов угольной, цементной, кварцевой пылью, парами серы, сероводорода, брома, хлора, аммиака), длительный контакт с аллергенами. В редких случаях развитие патологии обусловлено генетическими нарушениями. Установлена связь уровня заболеваемости с климатическими факторами, подъем наблюдается в холодный сырой период.

Атипичные формы бронхитов вызывают возбудители, занимающие промежуточную нишу между вирусами и бактериями. К ним относятся:

- легионелла;

- микоплазмы;

- хламидии.

Атипичные заболевания отличаются нехарактерными симптомами с развитием полисерозита, поражением суставов и внутренних органов.

Особенности патогенеза воспаления бронхов

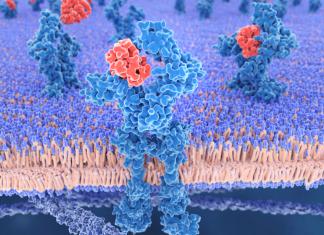

Патогенез бронхита состоит из нервно-рефлекторного и инфекционного этапов развития болезни. Под действием провоцирующих факторов в стенках бронхов отмечаются трофические нарушения. Инфекционное заболевание начинается с адгезии инфицирующего патогена к клеткам эпителия слизистой оболочки воздухоносных путей лёгких. При этом нарушаются локальные защитные механизмы, такие как фильтрация воздуха, увлажнение, очищение, снижается активность фагоцитарной функции альвеолярных макрофагов, нейтрофилов.

Проникновению возбудителей в ткани лёгких способствует также нарушение работы иммунной системы, повышение чувствительности организма к аллергенам или токсическим веществам , образующимся в процессе жизнедеятельности возбудителей воспалительного процесса. При постоянном курении или контакте с вредными условиями происходит замедление очищения лёгких от мелких раздражающих веществ.

При дальнейшем прогрессировании заболевания развивается обструкция трахеобронхиального дерева, отмечается покраснение, отёк слизистой, начинается усиленная десквамация покровного эпителия. В результате этого продуцируется экссудат слизистого или слизисто-гнойного характера. Иногда может наблюдаться полная закупорка просвета бронхиол, бронхов.

В тяжёлых случаях образуется гнойная мокрота желтоватого или зеленоватого цвета. При кровоизлияниях из кровеносных сосудов слизистой оболочки экссудат приобретает геморрагическую форму с комочками бурого цвета (ржавая мокрота).

Лёгкая степень заболевания характеризуется поражением только верхних слоёв слизистой оболочки, в тяжёлых случаях морфологическим изменениям подвергаются все слои стенки бронхов. При благоприятном исходе последствия воспалительного процесса проходят через 2-3 недели. В случае панбронхита восстановление глубоких слоёв слизистой длится около 3-4 недель. Если патологические изменения становятся необратимыми, острая фаза болезни приобретает хроническое течение.

Условиями перехода патологии в хроническую форму являются:

- снижение защитных сил организма к заболеваниям, воздействию аллергенов, переохлаждениям;

- вирусные респираторные заболевания;

- очаги инфекционных процессов в органах дыхательной системы;

- аллергические заболевания;

- сердечная недостаточность с застойными явлениями в лёгких;

- ухудшение дренажной функции вследствие сбоев в моторике и нарушения реснитчатого эпителия;

- наличие трахеостомы;

- социально-неблагоприятные условия жизни;

- нарушения функционирования нейрогуморальной системы регуляции;

- курение, алкоголизм.

Наиболее значимым при таком виде патологии является функционирование нервной системы.

Совокупность проявления бронхитов

Симптоматика бронхитов в зависимости от формы заболевания имеет существенные различия, поэтому чтобы правильно оценить состояние пациента, а также назначить соответствующее лечение, необходимо вовремя выявить отличительные особенности патологии.

Клиническая картина острой формы бронхита

Клиника острого бронхита в начальной стадии проявляется признаками ОРЗ, насморком, общей слабостью, головной болью, незначительным повышением температуры тела, покраснением, першением в горле). Одновременно с этими симптомами возникает сухой мучительный кашель.

Клиника острого бронхита в начальной стадии проявляется признаками ОРЗ, насморком, общей слабостью, головной болью, незначительным повышением температуры тела, покраснением, першением в горле). Одновременно с этими симптомами возникает сухой мучительный кашель.

Пациенты жалуются на саднящее чувство за грудиной. Спустя несколько дней кашель приобретает влажный характер, становится более мягким, начинает отходить слизистый экссудат (катаральная форма болезни). Если к вирусной патологии присоединяется инфицирование бактериальным агентом, мокрота приобретает слизисто-гнойный характер. Гнойная мокрота при остром бронхите образуется крайне редко. При сильных приступах кашля экссудат может быть с прожилками крови.

Если на фоне бронхита развивается воспаление бронхиол, могут наблюдаться симптомы дыхательной недостаточности, такие как одышка, посинение кожных покровов. Учащённое дыхание может указывать на развитие синдрома бронхообструкции.

При простукивании грудной клетки перкуторный звук и дрожание голоса обычно не изменяются. Прослушивается жёсткое дыхание. В начальной стадии течения болезни отмечаются сухие хрипы, когда начинает отходить мокрота, они становятся влажными.

В крови отмечается умеренное повышение количества лейкоцитов с преобладанием нейтрофилов. Скорость оседания эритроцитов может повыситься незначительно. Велика вероятность появления С-реактивного белка, повышенный уровень сиаловых кислот, альфа 2-глобулинов.

Тип возбудителя определяют бактериоскопией экссудата лёгких или посевом мокроты. Для своевременного выявления закупорки бронхов или бронхиол проводят пикфлоуметрию или спирометрию.

При остром бронхите на рентгеновском снимке патология структуры лёгких обычно не наблюдается.

При остром бронхите выздоровление наступает через 10-14 дней. У пациентов с ослабленным иммунитетом болезнь отличается затяжным течением и может длиться более месяца. У детей наблюдаются более выраженные признаки бронхита, но переносимость заболевания у пациентов детского возраста более лёгкая, чем у взрослых.

Симптомы хронического бронхита

Хронический необструктивный или обструктивный бронхит проявляются по-разному, исходя от длительности заболеваемости, вероятности возникновения сердечной недостаточности или эмфиземы. Хроническая форма болезни имеет те же разновидности, что и острая.

При хроническом бронхите отмечаются следующие клинические проявления болезни:

При хроническом бронхите отмечаются следующие клинические проявления болезни:

- повышенная секреция и выделение гнойной мокроты;

- свист во время вдоха;

- затруднённый дыхательный процесс, при прослушивании жёсткое дыхание;

- сильный мучительный кашель;

- чаще сухие хрипы, влажные при большом количестве вязкой мокроты;

- высокая температура;

- потливость;

- тремор мышц;

- изменение периодичности и продолжительности сна;

- сильные головные боли ночью;

- расстройства внимания;

- учащённое сердцебиение, повышение артериального давления;

- судороги.

Главным признаком хронического бронхита является сильный приступообразный лающий кашель, особенно утром, с обильным выделением густой мокроты. Спустя несколько дней с таким кашлем возникает болезненность грудной клетки.

Характер выделяемой мокроты, её консистенция, цвет, отличаются в зависимости от следующих видов хронического бронхита:

- катаральный;

- катарально-гнойный;

- гнойный;

- фибринозный;

- геморрагический (кровохарканье).

При прогрессировании бронхита пациента начинает беспокоить одышка даже без физических нагрузок . Внешне это проявляется синюшностью кожных покровов. Грудная клетка принимает вид бочонка, рёбра поднимаются до горизонтального положения, начинают выпирать ямки над ключицами.

В отдельную форму выделяют геморрагический бронхит. Болезнь носит необструктивный характер, течение многолетнее, отличительная черта – кровохарканье, обусловленное повышением проницаемости сосудистой стенки. Патология довольно редкая, чтобы установить диагноз, необходимо исключить другие факторы образования слизистого секрета лёгких с примесью крови. Для этого при бронхоскопии определяют толщину стенок кровеносных сосудов слизистой.

Фибринозная форма бронхита выявляется очень редко. Отличительная черта данной патологии – наличие фибриновых отложений, спиралей Куршмана, кристаллов Шарко-Лейдена. Клиника проявляется кашлем, при отхаркивании слепков в виде бронхиального дерева.

Бронхит является распространённым заболеванием. При адекватной терапии имеет благоприятный прогноз. Тем не менее при самолечении велика вероятность развития серьёзных осложнений или перехода заболевания в хроническую форму. Поэтому при первых симптомах, характерных для воспаления бронхов, необходимо обратиться к врачу.

Содержание

Согласно МКБ этот термин характеризуется воспалительными процессами диффузного характера, возникающими в бронхах. Обструктивный бронхит в хронической форме может спровоцировать серьезные изменения в структуре и функционировании легких. Поэтому крайне важно, вовремя обнаружить недуг и начать его лечение.

Причины обструкции бронхов

Хронический обструктивный бронхит может возникать в результате воздействия следующих факторов:

- Представляющие опасность для дыхательных путей условия трудовой деятельности. К ним относится работа с лаками и красками, строительными смесями, химическими веществами и прочими токсичными материалами. В группу риска попадают шахтеры, работники офисов, строители, рабочие на металлургических заводах и люди, проживающие в крупных городах.

- Курение. Эта вредная привычка провоцирует оседание в бронхах большого количества никотина, смолы и других продуктов горения.

- Инфекции верхних дыхательных путей. Сопротивляемость легких и бронхов снижается под действием вируса.

- Предрасположенность, заложенная в генетическом коде. Эта причина характеризуется наследственной нехваткой белка альфа1-антитрипсина, который выполняет в легких защитные функции.

Симптомы обструктивного бронхита

Основные признаки хронического обструктивного бронхита:

- Кашель. На начальных этапах заболевания он сухой, сопровождается свистом. По мере развития болезни возникает мокрота. Возможно появление следов крови.

- Одышка. Сначала этот признак проявляется только во время физических нагрузок, затем затрудненное дыхание отмечается и в спокойном состоянии.

- Утомляемость. У больного чувство усталости появляется очень быстро, даже если его нагрузки минимальны.

- Температура. Она не поднимается, поскольку не срабатывает реакция иммунной системы.

Эмфизематозный тип

Обнаруживается эмфизематозный тип заболевания у людей преклонного возраста. Характеризуется он появлением и прогрессированием одышки, которая не вызывает посинения кожных покровов. Она возникает при нагрузках. Проявлениями развития этого типа хронического бронхита является небольшой влажный неаллергический кашель, наблюдается снижение массы тела. На поздних стадиях возможно возникновение легочной гипертензии, гипоксемии и недостаточности левого сердечного желудочка. При диагностике специалисты обнаруживают признаки эмфиземы на легком.

Бронхитический тип

Слабую степень одышки предполагает бронхитический тип заболевания. При этом у пациентов наблюдаются отеки и цианоз. Этот тип заболевания характеризуется продуктивным кашлем, при обследовании обнаруживаются хрипы или свистящие звуки. Хроническая обструктивная болезнь легких такого вида проявляется в раннем возрасте, способствует развитию гипоксии. На рентгеновских снимках у больных можно обнаружить признаки фиброза и усиление очертаний рисунка легких.

Как диагностировать бронхит

На начальных стадиях клиническая картина заболевания обструктивного типа не имеет специфических признаков, поэтому исследования будут направлены на исключение других болезней. Для установления диагноза проводятся следующие процедуры:

- исследование мокроты на содержание бактерий;

- ингаляционные процедуры с бета2-адреномиметиком, чтобы исключить астматический синдром;

- рентгенография;

- исследование дыхательной функции легких;

- вычисление индекса курильщика;

- анализы крови;

- бронхоскопия.

Проведение ФВД

Исследование функции внешнего дыхания применяется для установления патологий в легких и бронхах при подозрении на обструктивный бронхит. Проводят его на голодный желудок, а после последнего приема пищи должно пройти не менее 2 часов. Курящим пациентам рекомендуется не прибегать к вредной привычке в течение суток до ФВД. Помимо этого, нельзя пить кофе и крепкий чай, употреблять алкогольные напитки. За 30 минут до начала исследования требуется успокоиться, исключить физические нагрузки. Правила ФВД предписывают больному надевать что-то легкое.

Во время процедуры человек должен сидеть в кресле, положив руки на подлокотники. На нос ему надевается специальный зажим, дышит пациент ртом в специальный прибор – спирометр. Этот аппарат замеряет объем воздуха, который выделяется при вдыхании и выдыхании. Сначала нужно глубоко вдохнуть. Затем, постепенно выдыхать весь воздух в аппарат. Следующее действие аналогично, но выполняется не спокойно, а резко. На последнем этапе нужно вдохнуть как можно больше и быстро выдохнуть. Снижение показателей означает наличие обструктивного бронхита.

Рентгенография грудной клетки и флюорография

Никаких изменений в легких на рентгене при обструктивном заболевании в начальной стадии обнаружено не будет. Флюорографию делают для определения прогрессирования болезни, которое выражается в осложнениях. В этом случае на снимках могут отразиться следующие показатели:

- большую выраженность легочного рисунка;

- изменения корней легких;

- признаки эмфиземы;

- уплотнение и утолщение гладкой мускулатуры.

Лечение хронического обструктивного бронхита у взрослых

Для купирования симптомов и устранения причин обструктивного бронхита применяются различные виды лечения. Основу терапии составляют эффективные медикаменты, которые должны очистить дыхательные путы от мокроты и микробов. Помимо таблеток, пациентам с обструктивным бронхитом полагается физиотерапия и специальные упражнения, выполнение которых поможет восстановить правильное дыхание.

Терапия бронходилататорами

Чтобы лечить ХОБЛ, используют 2 вида бронходилататоров:

- Бронхорасширяющие препараты. Эти медикаменты назначаются обязательно. Среди них можно выделить:

- Бромид ипратропия. Препарат применяют в виде ингаляций, которые можно проводить, используя баллончик или небулайзер. Беродуал сочетает в себе это вещество с бета2-адреномиметиками. Такие средства разрешены для длительного использования.

- Фенотерол (сальбутамол, тербуталин) применяются в период обострения хронического недуга.

- Салметерол (формотерол) – ингаляции, которые обладают пролонгированным действием. Назначаются при выраженных симптомах обструктивного заболевания.

- Комплексную терапию этими лекарственными препаратами врачи прописывают при тяжелом течении недуга, сопровождающимся воспалительными процессами.

- Глюкокортикоиды. Медикаменты этой группы назначаются в самых серьезных случаях хронического бронхита, если препараты первого вида не дают результата. Внутрь предписывается принимать дозу равную 30 мг за сутки. Курс лечения составляет 1-1,5 недели. Если обнаруживается низкая эффективность, назначают ингаляции.

Применение муколитиков

Отхаркивающие средства являются важной частью терапии хронического бронхита. Их компоненты снижают вязкость мокроты, восстанавливают способность клеток слизистой оболочки к регенерации. Помимо этого, препараты помогают улучшить эффективность других средств. Самые популярные медикаменты группы:

- Лазолван;

- Бромгексин;

- Карбоцистеин;

- Флуимуцин.

Коррекция дыхательной недостаточности

Лечение хронического обструктивного бронхита у взрослых проходит с применением специальной дыхательной гимнастики и кислородотерапии. Последний вид оздоровления может использоваться как в условиях стационара, так и на дому. Упражнения для гимнастики при обструктивном бронхите подбираются врачом индивидуально для каждого пациента. Для домашних процедур кислородотерапии подойдут аппараты для неинвазивной вентиляции легких и кислородные концентраторы.

Антибиотики

Показания для применения антибиотиков для лечения обструктивного хронического бронхита:

- вторичная микробная инфекция;

- пожилой возраст;

- тяжелое течение болезни в период обострения;

- появление гноя среди мокроты, выделяемой при кашле;

- если причиной возникновения недуга являются нарушения в иммунной системе.

Выбор противовоспалительного антимикробного препарата при хроническом бронхите должен осуществлять врач, опираясь на показания анализов и исследований, индивидуальные особенности организма. Если этих мероприятий проведено не было, назначаются антибиотики широкого спектра действия. К таким препаратам относятся:

- Аугментин;

- Левофлоксацин;

- Амоксиклав;

- Эритромицин.

Видео

Нашли в тексте ошибку?

Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Хронический бронхит (ХБ) представляет собой диффузное воспаление слизистых оболочек бронхиального дерева и более глубоких слоев бронхиальной стенки, характеризующееся длительным течением с периодическими обострениями. К больным ХБ относят лиц, у которых имеется кашель с мокротой не менее трех месяцев в году в течение двух лет при исключении других заболеваний верхних дыхательных путей, бронхов и легких, которые могли бы вызвать эти симптомы

Этиология

В возникновении и развитии ХБ тесно взаимодействуют:

· экзогенные факторы: существенную роль играют раздражающие и повреждающие поллютанты (бытового и профессионального характера), а также неиндифферентные пыли, которые оказывают вредное (химическое и механическое) действие на слизистую оболочку бронхов. Поллютанты - это различные химические вещества, которые при накоплении в высоких концентрациях могут вызывать ухудшение здоровья человека;

· эндогенные факторы: патология носоглотки, изменение дыхания через нос с нарушением очищения, увлажнения и согревания вдыхаемого воздуха; повторные острые респираторные заболевания, острые бронхиты и очаговая инфекция верхних дыхательных путей, нарушение иммунитета и обмена веществ;

· вирусы (вирусы гриппа, аденовирусы) и микоплазма;

· бактериальная инфекция (пневмококк, гемофильная палочка, моракселла).

сестринский процесс хронический бронхит

Классификация

Классификация ХБ:

· простой неосложненный бронхит - протекает с выделением слизистой мокроты и без вентиляционных нарушений;

· гнойный хронический бронхит - протекает с выделением гнойной мокроты постоянно или в фазу обострения заболевания, без вентиляционных нарушений;

· хронический обструктивный бронхит (ХОБ) - протекает с выделением слизистой мокроты и стойкими обструктивными нарушениями вентиляции;

· гнойно-обструктивный бронхит - протекает с выделением гнойной мокроты и стойкими обструктивными нарушениями вентиляции;

· особые формы хронического бронхита: гемморагический и фиброзный.

Клиника

Клиническая картина при ХБ может варьировать в зависимости от характера воспаления и варианта болезни. Типичными клиническими проявлениями принято считать кашель, выделение мокроты и одышку.

Симптомы:

· кашель - в начале заболевания возникает только по утрам и сопровождается выделением небольшого количества мокроты, после отхождения которой, как правило, он прекращается. Такой характер кашля обусловлен скоплением за ночь мокроты, которая при перемене положения тела раздражает рецепторы, вызывая кашлевой рефлекс. Характерно усиление кашля в холодное и сырое время года, летом он может полностью прекращаться. Вначале кашель возникает только в период обострений, в дальнейшем он нарастает и беспокоит в периоде ремиссии. При обострении ХБ чувствительность рецепторов повышается, что сопровождается усилением кашля, который становится надсадным, лающим, мучительным и приступообразным. При присоединении бронхообструкции изменяется и характер кашля, для отхождения мокроты больному требуется не 2-3 кашлевых толчка, а значительно больше. При этом он мучительно напрягается, шейные вены вздуваются, краснеет кожа лица и груди, а сила кашлевого толчка значительно снижается. Такой надсадный, малопродуктивный кашель чаще возникает по утрам и является важнейшим клиническим симптомом ХОБ;

· выделение мокроты - существенный клинический признак ХБ. На ранних стадиях заболевания выделяется скудная мокрота, она может быть слизистой, светлой или - серой. В дальнейшем появляется слизисто-гнойная и гнойная мокрота, имеющая характерный желтый цвет. Ее появление связано, как правило, с очередным обострением. Гнойная мокрота отличается повышенной вязкостью, особенно в начале заболевания и в утренние часы. Отхождение мокроты ухудшается в холодную погоду и после приема алкоголя;

· одышка - также является характерным симптомом. Вначале возникает только при значительной физической нагрузке или при обострении процесса. Чаще беспокоит по утрам и исчезает после отхождения мокроты. При этом одышка усиливается при перемене температуры, вдыхании пахнущих веществ, эмоциональном напряжении и др. Усиливается при переходе из горизонтального в вертикальное положение. По мере прогрессирования заболевания одышка начинает беспокоить при минимальной физической нагрузке и в состоянии покоя;

· кровохарканье - в ряде случаев возможно, особенно характерно для геморрагического бронхита;

· извращение ритма сна (сонливость днем и бессонница ночью);

· головная боль, усиливающаяся по ночам;

· повышенная потливость;

· мышечный тремор;

· нарушение концентрации внимания;

· возможны судороги.

При внешнем осмотре больного отмечается:

· цианоз кожных покровов;

· при осмотре грудной клетки на ранних этапах заболевания каких-либо изменений отметить не удается. С развитием осложнений грудная клетка приобретает бочкообразную форму;

· расположение ребер приближается к горизонтальному;

· выбухают надключичные ямки.

При аускультации легких отмечается:

· удлинение выдоха;

· жесткое дыхание, выдох слышен так же ясно, как и вдох;

· Наличие сухих хрипов;

· влажные хрипы прослушиваются только при наличии большого количества жидкой мокроты.

При исследовании сердечно-сосудистой системы отмечается:

· тахикардия;

· АД повышено.

Из особых форм необходимо остановиться на геморрагическом бронхите. Как правило, это необструктивный бронхит, в клинической картине которого доминирует многолетнее кровохарканье. Диагноз устанавливается при исключении других причин кровохарканья и по характерным данным бронхоскопии (истонченная, легко кровоточащая слизистая). Реже встречается фибринозный бронхит, характерным для которого является отложение в бронхиальном дереве фибрина, кристаллов Шарко-Лейдена и спиралей Куршмана, облитерирующих дыхательные пути. В клинической картине доминирует кашель с периодическим отхаркиванием "муляжей бронхиального дерева".

Бронхиты проявляются воспалительной реакцией слизистых оболочек бронхов, но при наличии у больных проявляются и его признаки.

Для обструктивного синдрома отличительной чертой является наличие признаков нарушения прохождения воздуха по бронхиальным путям.

Особенно часто бронхиты с обструктивным компонентом возникают у детей младших возрастных групп. Частота данной патологии среди детей объясняется тем, что у них просвет бронхов значительно уже, чем у взрослых.

Также при этом у них имеется повышенная реакция рецепторного аппарата бронхиальной стенки.

Для взрослой возрастной группы наиболее характерным является развитие хронических форм бронхита. с обструкцией чаще встречается у взрослых с наличием аллергических патологий.

Сужение просветов бронхиального дерева происходит по причине развившегося отека слизистых оболочек, либо за счет выраженного сокращения мышечной стенки бронхов, либо при попадании инородного предмета в просвет бронха с развитием закупорки.

Спровоцировать обструктивный бронхит могут внешние воздействия:

- вирусные агенты;

- бактериальный агент;

- курение;

- злоупотребления алкоголем;

- проживание в городах с крупными промышленными предприятиями;

- работа на промышленных производствах с наличием вредных воздушных факторов;

- генетические предрасположенности;

- воздействие аллергических факторов;

- низкий уровень иммунитета;

- пороки развития бронхиального дерева;

- опухолевые образования бронхиального дерева и трахеи;

- инородные тела мелкие;

- травматические повреждения бронхиальной стенки;

- частые болезни верхних дыхательных путей.

Любой вирусный агент, вызывающий заболевания верхних дыхательных путей, может приводить к развитию данной патологии.

Лидируют следующие вирусные инфекции:

- аденовирус;

- риновирус;

- парагрипп;

- РС-вирус.

Бактериальные инфекционные агенты, вызывающие данную патологию, следующие:

- стрептококк;

- пневмококк;

- стафилококк;

- микоплазмы;

- хламидии;

- моракселлы.

Хронические формы развиваются при длительных воздействиях неблагоприятных факторов, постепенном нарастании степени закупорки просвета.

Часто при этом хронические изменения приводят к стойким изменениям строения стенки бронхов и носят постоянный характер (необратимый).

Запущенные случаи хронического обструктивного бронхита плохо поддаются лечению, человек может стать инвалидом.

Симптоматика заболевания

Клинические проявления бронхита зависят от формы патологического процесса.

При острой форме бронхита все симптомы нарастают за короткий промежуток времени, иногда за считанные минуты (при аллергических реакциях, либо при попадании инородных предметов).

После воздействия этиологического фактора на слизистые оболочки бронхов болезнь может развиться через несколько минут – при аллергических процессах, инородных предметах, либо через несколько дней при вирусных или бактериальных воздействиях.

Как и для бактериального характерно то, что изолированное воспаление бронхиальной стенки происходит редко.

В большинстве случаев при данной природе воспалительного процесса развивается поражение и слизистых оболочек близлежащих органов, конъюнктивы глаз.

Также характерно развитие болезни с проявлений в первую очередь интоксикации организма, проявляющейся следующими симптомами у больных:

- мышечными болями;

- головными болями;

- ознобами;

- быстрой утомляемостью;

- постоянным чувством усталости;

- сниженным аппетитом, либо его отсутствием;

- у детей присутствует плаксивость, капризность;

- повышенным потоотделением.

Для признаков бронхита, имеющего обструктивный компонент характерны следующие симптомы:

- развитие одышки;

- появление кашля, как защитного компонента.

При остром воспалительном процессе кашель возникает от того, что в просветах бронхиального дерева скапливается большое количество слизи, также это происходит при раздражении рецепторов в результате отечности тканей бронхиальной стенки.

В первые несколько суток кашель имеет непродуктивный характер, носит частый характер. Он может усиливаться в ночное время.

Так при вирусной этиологии у больных всегда наблюдается кашель с мокротой слизистого характера, прозрачной, либо светлого оттенка.

А при наличии бактериальной этиологии мокрота имеет вязкую консистенцию, с желтым, либо зеленым оттенком.

На близком расстоянии от больного слышно свист при выдохе, больному становится тяжело дышать. Одышка также развивается быстро, носит инспираторный характер (тяжело вдыхать).

При выраженных симптомах, тяжелом течении болезни больной нуждается в срочной госпитализации.

Данного заболевания все симптомы могут развиться за очень короткий промежуток времени, могут спровоцировать развитие острой дыхательной недостаточности.

В этом случае больному требуется оказание срочной первой помощи, для предупреждения развития асфиксии (удушья).

При развитии дыхательной недостаточности у человека возникают признаки гипоксии тканей:

- синюшная окраска области вокруг рта;

- синюшная окраска концевых фаланг пальцев рук и ног;

- повышается частота сердечных сокращений;

- головокружение.

При остром течении заболевания все изменения имеют обратимый характер, после излечения все функции восстанавливаются, полностью восстанавливается просвет бронхиального дерева, слизистые оболочки возвращаются к прежнему состоянию.

В отличие от острой формы болезни, при хронической форме все признаки нарастают в течение длительного промежутка времени.

И приобретенные патологические изменения не исчезают, они сохраняются.

Можно только предупредить прогрессирование нарастания бронхиальной обструкции и тем самым предупредить развитие тяжелых форм болезни, бронхиальной астмы.

Больные с длительное время не обращают на первые признаки болезни внимание.

Это происходит потому, что они не доставляют большого дискомфорта больным, не нарушают их жизнедеятельность.

Возникающие утренний кашель на ранних стадиях болезни, не заставляет их обращаться к специалисту.

Больной обращается при нарастании кашля в течение дня, либо при развитии обострения процесса. Одышка также как и кашель в первое время имеет непостоянный характер и не приносит дискомфорт больным. Она возникает лишь при нагрузках превышающих обычный уровень.

Одышка также как и кашель в первое время имеет непостоянный характер и не приносит дискомфорт больным. Она возникает лишь при нагрузках превышающих обычный уровень.

Но при отсутствии терапии и при продолжении действия отрицательных воздействий, она нарастает. Больному становится трудно выполнять привычную деятельность, в запущенных стадиях больные теряют способность к самообслуживанию.

В тяжелой стадии больные нуждаются в постоянном лечении, приеме медикаментов.

Как следует лечиться от недуга

Терапия бронхитов с обструкцией у взрослых осуществляется в домашних условиях, госпитализации подлежат лишь больные с тяжелыми формами болезни, либо с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

У детей наоборот возникновение обструкции в раннем возрасте является показанием к госпитализации ребенка в стационар.

Домашнему лечению подлежат только дети старше шести лет и с легкими формами болезни.

При проведении лечения бронхитов в домашних условиях необходимо выполнять следующие рекомендации:

- питание с исключение аллергенных продуктов;

- обильный питьевой режим;

- полноценное легкоусвояемое питание;

- постоянное поддержание нормальной влажности вдыхаемого воздуха.

У детей при бронхитах, особенно маленьких, способствует отделению мокроты вибрационный массаж грудной клетки. Для улучшения кровоснабжения легких при бронхитах, можно проводить лечебный массаж грудной клетки.

Положительное действие при бронхитах оказывают занятия дыхательной гимнастики. Медикаментозное лечение бронхитов обструктивных направлено на устранение причины, приведшей к развитию болезни, на облегчение отхождения мокроты и ее разжижение, снятие спазма мышечного слоя бронхов.

Медикаментозное лечение бронхитов обструктивных направлено на устранение причины, приведшей к развитию болезни, на облегчение отхождения мокроты и ее разжижение, снятие спазма мышечного слоя бронхов.

Для устранения бактериальной инфекции при бронхитах применяют антибиотики:

- Пенициллиновой группы (Пенициллин, Амосин, Амоксиклав, Флемоклав);

- Группы макролидов (Эритромицин, Клацид, Азитрокс);

- Группы цефалоспоринов (Цефазолин, Панцеф, Цефтриаксон, Зиннат);

- Респираторных фторхинолонов (Левофлоксацин).

Проводится курсовой прием антибактериальных препаратов.

Длительность приема определяется тяжестью воспалительного процесса и возбудителем.

Вирусные инфекции при бронхитах обязательно должны лечиться противовирусными средствами:

- Цитовир;

- Арбидол;

- Гриппферон;

- Ингавирин;

- Кагоцел.

Схема лечения вирусных бронхитов определяется только специалистом и зависит от возраста больного, массы тела и клинической картины процесса.

Для устранения аллергического воспаления при обструктивных бронхитах применяются антигистаминные лекарственные средства:

- Супрастин;

- Цетрин;

- Кларитин;

- Лоратадин.

Разжижают и помогают выведению мокроты при бронхитах следующие средства:

- Ацетилцистеин;

- Бромгексин;

- Лазолван;

- Амбробене.

Хороший отхаркивающий эффект при обструктивных бронхитах оказывают отвары приготовленные из готовых травяных грудных сборов.

Многих волнует вопрос можно ли гулять больному при обструктивном бронхите?

При наличии выраженной интоксикации, либо тяжелой форме бронхита гулять не разрешается, но при нормализации состояния можно.

При наличии аллергического заболевания можно гулять в местах, где нет воздействия аллергенов.

Можно гулять при дождливой погоде, так как в это время воздух максимально увлажнен, и больному легче дышать.

Лучше в каждом конкретном случае спросить у специалиста можно или нет гулять.

Обструктивные бронхиты могут вызывать тяжелые последствия. Но тяжелые последствия развиваются в случаях, когда лечение поздно начато, либо совсем отсутствуют.

Последствия тяжелых хронических обструктивных бронхитов выражаются в развитии стойкой дыхательной недостаточности.

3525 0

Хронический бронхит (ХБ) представляет собой самостоятельное диффузное поражение слизистой бронхиального дерева, преимущественно средних и крупных (проксимальных) бронхов, обусловленное длительным раздражением воздухоносных путей летучими полютантами бытового и производственного характера и/или повреждением вирусно-бактериальной инфекцией с развитием воспалительного процесса (эндобронхита), проявляющееся постоянным или периодически возникающим кашлем, обычно с выделением мокроты (по эпидемиологическим критериям ВОЗ, продолжительностью 3 месяца и более в году на протяжении не менее 2 лет подряд), что не связано с другими бронхолегочными процессами или поражением других органов и систем.

Следует различать первичный бронхит как самостоятельную нозологическую форму и вторичный бронхит, являющийся следствием других заболеваний и патологических состояний (туберкулез, бронхоэктатическая болезнь, уремия и др.).

В последние годы произошли существенные изменения в понятии этого заболевания.

Существовавший ранее термин «хронический бронхит» включал в себя две разновидности бронхита, отличающиеся по функциональной характеристике: необструктивный (простой) и обструктивный. В настоящее же время под «хроническим бронхитом» подразумевается только необструктивный, а обструктивный бронхит относится к хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) .

Эпидемиология

Вследствие длительного малосимптомного течения ХБ и позднего обращения больных к врачу судить об истинной распространенности этого заболевания не представляется возможным. Хронический бронхит встречается у 7,3 % от общего числа обследованного населения и в 62,4 % среди выявленных больных с хроническими неспецифическими заболеваниями легких. Он регистрируется в 3 раза чаще, чем ХОБЛ. Болеют главным образом мужчины (70,1 %), наибольшая распространенность болезни имеет место в возрасте 50-59 лет, а среди женщин - 40-49 лет.Этиология

В возникновении и развитии ХБ тесно взаимодействуют вызывающие и предрасполагающие факторы, существенную роль играют раздражающие и повреждающие летучие полютанты (бытового и профессионального характера), а также неиндифферентные пыли, которые оказывают вредное (химическое и механическое) действие на слизистую оболочку бронхов.На первое место по значению среди этих факторов следует поставить ингаляцию табачного дыма, в котором обнаружено около 4 000 потенциально токсичных компонентов. При этом имеют значение глубина вдыхания табачного дыма, которая снижает естественную резистентность слизистой оболочки бронхов к его повреждающим оксидантам, и количество выкуриваемых за день сигарет.

Для оценки выраженности патогенного воздействия табачного дыма вычисляют индекс курящего человека, для чего среднее число выкуриваемых в сутки сигарет умножают на 12. Если индекс курящего человека > 200, то через 15-20 лет курения или раньше неизбежно появятся симптомы болезни бронхов и легких. Отрицательное воздействие на органы дыхания оказывает и так называемое «пассивное курение», то есть нахождение в задымленных помещениях.

На второе место среди повреждающих факторов, создающих угрозу болезни, следует поставить летучие полютанты промышленно-производственного характера (продукты неполного сгорания каменного угля, нефти, природного газа, оксиды серы и др.). Все они оказывают раздражающее и/или повреждающее действие на слизистую оболочку бронхов.

Причиной заболевания может быть загрязнение атмосферного воздуха различными примесями. К ним относятся продукты неполного сгорания различных видов топлива, выхлопные газы автотранспорта. Особенно неблагоприятное действие на органы дыхания оказывает смог, под которым понимается быстро развивающееся массивное загрязнение воздуха, преимущественно продуктами сгорания топлива, и связано с особыми метеорологическими условиями (полное отсутствие ветра и похолодание с развитием густого тумана). В результате загрязненный воздух накапливается под слоем теплого воздуха, лежащего в низких местах под слоем холодного.

Значительно реже, в 10-15 % случаев, в основном у детей и у некурящих женщин и мужчин, причиной хронического бронхита является инфекция. При таком варианте развития заболевание формируется из острого, особенно при вирусно-вирусных, вирусно-микоплазменных и вирусно-бактериальных ассоциациях. Переходу острого бронхита в хронический способствует наличие хронических воспалительных заболеваний носоглотки.

Если в качестве непосредственной и основной причины заболевания инфекции принадлежит скромное место, то в качестве причины обострения ХБ она имеет основное значение.

Этиологически наиболее значимыми возбудителями являются:

1. Бактерии: Н.influenzae; S.pneumoniae; М.catarrhalis;

2. «Атипичные» (внутриклеточные) микроорганизмы: Mycoplasmapneumoniae; Chlamidiapneumoniae;

2. Вирусы: гриппа/парагриппа, PC-вирус, риновирусы, коронавирусы.

Не все лица, подвергающиеся одинаковым неблагоприятным влияниям внешней среды, заболевают ХБ. Даже у много и длительно курящих последний может отсутствовать. Это свидетельствует о том, что в возникновении хронического бронхита играет большую роль нарушение защитной функции бронхов, в частности, местного иммунитета.

Патогенез

В патогенезе ХБ основную роль играет нарушение секреторной, очистительной и защитной функций слизистой оболочки бронхов. У практически здорового человека клиренс бронхов, являясь важной составной частью механизмов саногенеза, происходит непрерывно; в результате слизистая оболочка очищается от чужеродных частиц, клеточного детрита, микроорганизмов путем переноса их ресничками мерцательного эпителия вместе с более вязким поверхностным слоем бронхиальной слизи из более глубоких отделов бронхиального дерева по направлению к трахее и гортани.При этом в очищении слизистой принимают активное участие и другие, в частности клеточные, элементы бронхиального содержимого (в первую очередь, альвеолярные макрофаги). Эффективность мукоцилиарного клиренса бронхов зависит от двух основных факторов: мукоцилиарного эскалатора, определяемого функцией реснитчатого эпителия слизистой, и реологических свойств бронхиального секрета (его вязкости и эластичности), что зависит от оптимального соотношения двух его слоев - «наружного» (геля) и «внутреннего» (золя).

Механическое (токсическое) действие летучих полютантов вызывает структурные изменения слизистой бронхов (гиперплазия и метаплазия бокаловидных клеток, плоскоклеточная метаплазия эпителия, гипертрофия трахеобронхиальных желез). Возникающая при этом гиперкриния первоначально имеет защитный характер: при увеличении объема бронхиального содержимого снижается концентрация раздражающего слизистую антигенного материала, возбуждается защитный кашлевой рефлекс и патогенный материал выводится из бронхов.

Однако наряду с гиперкринией неизбежно нарушается оптимальное соотношение золя и геля (развивается дискриния); возрастает вязкость секрета, затрудняющая его выведение. Кроме того, в результате токсического влияния этиологических факторов замедляется, становится неэффективным движение ресничек мерцательного эпителия и в дальнейшем происходит дистрофия и гибель реснитчатых клеток. На слизистой оболочке образуются «лысые пятна», т. е. участки, свободные от мерцательного эпителия.

В этих местах функция мукоцилиарного эскалатора прерывается и появляется возможность прилипания (адгезии) к поврежденным участкам слизистой оболочки условно-патогенных бактерий, в первую очередь, пневмококков и гемофильной палочки. Указанные микробы, как и другие представители условно-патогенной микрофлоры, при нормальной функции мукоцилиарной системы не могут прилипать к неповрежденной слизистой оболочке и локально накапливаться в диагностически значимой концентрации (10 6 микробных клеток в 1 мл мокроты).

Параллельно с развитием мукоцилиарной недостаточности снижается фагоцитарная активность альвеолярных макрофагов и нейтрофилов,нарушается активность Т-лимфоцитов, снижается синтез антител, в частности, секреторного иммуноглобулина А (SIgA) и содержание в слизи лизоцима и лактоферрина. Вторичная иммунологическая недостаточность также способствует поддержанию воспалительного процесса.

Рецидивирование воспаления, связанное, в первую очередь, с наличием в бронхах постоянного депо инфекции, приводит к развитию панбронхита с последующим формированием деформирующего бронхита и вторичных бронхоэктазов, которые утяжеляют течение заболевания.

Патоморфология

Морфологическая картина при хроническом бронхите зависит от выраженности, распространенности поражения и наличия осложнений. Наиболее характерными являются изменения в слизеобразующих клетках бронхиальных желез и эпителии преимущественно средних и крупных бронхов в виде гипертрофии трахеобронхиальных желез, гиперплазии и метаплазии бокаловидных клеток, плоскоклеточной метаплазии эпителия, что проявляется увеличением индекса Рейд больше 0,5 (индекс Рейд - отношение толщины железистого слоя в крупных бронхах к толщине бронхиальной стенки).Одновременно отмечается уменьшение числа реснитчатых клеток, образуются участки, свободные от мерцательного эпителия («лысые пятна»). При обострении воспалительного процесса отмечается гиперемия слизистой с наличием гнойного или слизисто-гнойного содержимого в просвете бронхов.

На поздних стадиях заболевания развивается атрофия слизистой оболочки. Очень часто изменениям подвергаются и более глубокие слои бронхиальной стенки: участки утолщения могут чередоваться с участками истончения вследствие неравномерного развития соединительной ткани, что сопровождается деформацией и искривлением бронхов. В участках истончения нередко обнаруживаются бронхоэктазы.

Клиническая картина

Установить начало заболевания непросто, поскольку курильщики нередко привыкают к длительному кашлю, преимущественно по утрам, и не воспринимают его как болезнь, а рассматривают как утренний «туалет бронхов». Кашель оценивается ими как естественное следствие курения и воздействия неблагоприятных производственных факторов. Он сопровождается выделением небольшого количества мокроты серозного характера (кашель курильщика) и существенно не отражается на работоспособности и не ухудшает качество жизни.При их физическом обследовании состояние органов дыхания обычно не отличается от такового у практически здоровых людей. С годами кашель становится постоянным, независимо от сезона, беспокоит больного не только по утрам, когда он выражен сильнее, но и на протяжении суток. Количество мокроты увеличивается и даже вне обострения может достигать 50-75 мл в сутки.

Обострения болезни у большинства больных возникают не чаще двух раз в год, они развиваются обычно ранней весной или поздней осенью, когда перепады климатопогодных факторов наиболее выражены. Обострения возникают на фоне так называемой простуды, под которой обычно скрывается эпизодическая или эпидемическая (в период зарегистрированной эпидемии гриппа) вирусная инфекция, к которой вскоре присоединяется бактериальная (обычно пневмококки и гемофильная палочка). В ряде случаев причиной обострений ХБ является активация сапрофитной флоры.

В фазе обострения самочувствие больного определяется соотношением двух основных синдромов - кашлевого и интоксикационного) последний характеризуется наличием симптомов общего характера: повышения температуры тела (обычно до субфебрильных величин, редко выше 38 °С), потливости, слабости, головной боли, снижением работоспособности.

Жалобы и изменения со стороны верхних дыхательных путей (ринит, боли в горле при глотании и др.) определяются особенностями вирусной инфекции (например, риновирус, аденовирус) и наличием хронических болезней носоглотки (воспаление придаточных пазух, компенсированный тонзиллит и др.), которые в этот период обычно обостряются. Усиливается кашель, увеличивается количество мокроты до 100-150 мл, и меняется ее качество (повышается степень гнойности и вязкости).

При осмотре мокрота водянистая или слизистая с прожилками гноя (при катаральном эндобронхите) или гнойная (при гнойном эндобронхите). При повышенной вязкости мокроты, как правило, имеет место длительный надсадный кашель, чрезвычайно тягостный для больного.

При осмотре больных видимые отклонения от нормы со стороны органов дыхания могут не обнаруживаться. При физическом исследовании органов грудной клетки наибольшее диагностическое значение имеют результаты аускультации: при обострении характерны жесткое дыхание, выслушиваемое обычно над всей поверхностью легких, и сухие низкотональные хрипы рассеянного характера.

Сухие жужжащие хрипы низкого тембра выслушиваются при эндобронхите с поражением крупных и средних бронхов; будучи связанными с нарушением дренажной функции бронхов, они усиливаются при кашле и форсированном дыхании. Тембр хрипов становится более высоким при уменьшении просвета (калибра) пораженных бронхов, что имеет диагностическое значение.

При появлении в бронхах жидкого секрета могут выслушиваться и влажные хрипы, обычно мелкопузырчатые; их тембр также зависит от уровня поражения бронхиального дерева. У некоторых больных хрипы могут быть и в фазе ремиссии, но количество их уменьшается, о чем можно судить только в ходе динамического наблюдения.

Вентиляционная способность легких в фазе клинической ремиссии может сохраняться нормальной на протяжении не одного десятка лет. В фазе обострения вентиляционная способность легких может также оставаться в пределах нормы (функционально стабильный бронхит).

Однако у части больных при обострении присоединяется умеренно выраженный бронхоспазм, клиническими признаками которого являются экспираторная одышка, возникающая при физической нагрузке, переходе в холодное помещение, в момент сильного кашля, иногда в ночное время, и сухие высокотональные (свистящие) хрипы; исследование функции дыхания в этот период времени обнаруживает умеренные обструктивные нарушения вентиляции легких, т. е. имеет место бронхоспастический синдром (функционально нестабильный бронхит).

Для хронического бронхита не характерны наличие постоянной одышки и ее прогрессирование, развитие эмфиземы легких, дыхательной и сердечной недостаточностей. Такая неблагоприятная динамика заболевания присуща больным с хроническим обструктивным бронхитом, который в настоящее время включают в ХОБЛ.

Диагностика

Диагностика ХБ строится на оценке анамнеза, наличии симптомов, свидетельствующих о возможном поражении бронхов (кашля, мокроты), результатах физического исследования органов дыхания и исключении других болезней, которые могут характеризоваться во многом сходной клинической симптоматикой (туберкулез легких, бронхоэктатическая болезнь, рак бронха и др.).Нередко в анамнезе имеются указания на перенесенные в прошлом грипп или частые ОРВИ, детские инфекции (корь, коклюш), после которых периодически повторяется кашель.

Данные лабораторного исследования используются в основном для уточнения активности воспалительного процесса, клинической формы бронхита и дифференциального диагноза.

Показатели общего анализа крови при катаральном эндобронхите изменяются редко, при гнойном - чаще: появляется умеренный лейкоцитоз, отмечается сдвиг лейкоцитарной формулы влево, ускорение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) . При вялотекущем воспалении сравнительно большую диагностическую ценность имеют отклонения острофазовых биохимических тестов: диспротеинемия с повышением содержания в 1 - и в 2 -глобулинов, выявление С-реактивного белка, гаптоглобина, сиаловых кислот и серомукоида в сыворотке крови.

Особое значение имеет цитологическое исследование мокроты и промывных вод бронхов, определяющее степень воспаления; так, при выраженном воспалении (III степень) в цитограммах на фоне массы нейтрофильных лейкоцитов скудно представлены дистрофически измененные клетки бронхиального эпителия и единичные альвеолярные макрофаги; при умеренно выраженном воспалении (II степень) наряду с нейтрофильными лейкоцитами в содержимом бронхов обнаруживается значительное количество слизи, альвеолярных макрофагов и клеток бронхиального эпителия; при слабовыраженном воспалении (I степень) секрет преимущественно слизистый, преобладают слущенные клетки бронхиального эпителия, нейтрофилов и альвеолярных макрофагов мало.

Выявляется определенная связь между активностью воспаления и физическими свойствами мокроты (вязкостью, эластичностью). При гнойном бронхите в фазе обострения в мокроте имеет место повышение содержания кислых мукополисахаридов, волокон дезоксирибонуклеиновой кислоты и снижение уровня лизоцима, лактоферрина и SIgA. Это уменьшает резистентность слизистой оболочки бронхов к воздействию инфекции.

Бактериологическое исследование мокроты целесообразно проводить при наличии признаков активного воспаления в бронхах и для подбора рациональной антибактериальной терапии.

Иммунологическое исследование обычно показано при признаках иммунной недостаточности (повторное рецидивирование, плохая курабельность инфекционных очагов) и прогрессировании инфекционного воспалительного процесса. При ХБ больше изменений регистрируется при исследовании местной иммунной реактивности по сравнению с системной; при этом отклонения со стороны клеточного иммунитета (в отличие от обструктивных патологических состояний) выражены слабо.

В фазе обострения обычно снижены SIgA, функциональная способность альвеолярных макрофагов и фагоцитарная активность нейтрофилов в сыворотке крови; уровень интерлейкина-2 тем выше, чем выраженнее активность воспаления; примерно у половины больных отмечено повышение уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови. Такие показатели сохраняются примерно у половины больных и в фазе ремиссии при продолжительности болезни до 5 лет.

У большинства больных хроническим бронхитом в течение 3-5 лет как в фазе ремиссии, так и при обострении процесса изменения на рентгенограмме не выявляются. В дальнейшем появляются расширение и усиление рисунка корней легких, утолщение стенок бронхов вследствие перибронхиального пневмосклероза.

Вентиляционная способность легких при функционально стабильном бронхите не изменена. При функционально нестабильном бронхите в период обострения обнаруживаются умеренные обструктивные нарушения вентиляции легких (объём форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ 1 ) > 50-60 % от должной).

Большое значение, особенно в диагностике ранних стадий заболевания, принадлежит эндоскопическому исследованию, позволяющему уточнить распространенность, активность, глубину и характер воспалительного процесса (катаральный или гнойный эндобронхит). Ценность фибробронхоскопии (ФБС) увеличивается при дополнении ее цитологическим исследованием промывных вод бронхов, биопсией слизистой, посевом содержимого бронхов на микрофлору и исследованием ее чувствительности к антибиотикам.

Бронхоскопия также позволяет судить о наличии трахеобронхиальной дискинезии, она необходима и для дифференциального диагноза с раком и туберкулезом бронха.

Дифференциальный диагноз

Хронический бронхит следует отличать от:Острого затяжного и рецидивирующего бронхитов: для них характерно затяжное (более 2 недель) течение острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) (при остром затяжном) или повторные непродолжительные (до 3-4 недель) ее эпизоды 3 раза в год и более (при рецидивирующем бронхите);

Вторичного гнойного (слизисто-гнойного) бронхита при бронхоэктатической болезни: для него характерен кашель с детства, после перенесенных «эпителиотропных» инфекций (корь , коклюш и др.), гнойная мокрота может отделяться «полным ртом», имеет место связь выделения мокроты с положением тела; в легких на фоне рассеянных сухих жужжащих хрипов обнаруживаются локальные изменения в нижних отделах (укорочение перкуторного звука, влажные хрипы); при ФБС выявляют локальный гнойный (слизисто-гнойный) эндобронхит, при бронхографии - бронхоэктазы;

Туберкулезного поражения бронхов: для него характерны признаки туберкулезной интоксикации, ночные поты, наличие микобактерий туберкулеза в мокроте и промывных водах бронхов, локальный эндобронхит с рубцами, свищами при ФБС; возможные локальные рентгенологические изменения в легких в виде очаговых теней, инфильтрата или каверны; положительные серологические реакции на туберкулез и положительные результаты применения туберкулостатических препаратов (therapia ex juvantibus);

Рака бронхов: он встречается чаще у мужчин после 40 лет, злостных курильщиков; характерен надсадный кашель, прожилки крови и атипичные клетки в мокроте; решающее значение имеют результаты ФБС и биопсии;

Экспираторного коллапса (дискинезии) трахеи и крупных бронхов, для которого характерны надсадный коклюшеподобный кашель, при ФБС - дискинезия бронхов II–III cтепени;

Бронхиальной астмы: ее следует отличать от функционально нестабильного бронхита с бронхообструктивным синдромом. Для астмы более характерны: молодой возраст, наличие аллергии в анамнезе, увеличение числа эозинофилов в мокроте и крови (более 5 %), приступообразное затруднение дыхания или возникновение кашля как днем, так и (особенно) во время сна, сопровождающегося свистящими хрипами в груди; преимущественно высокотональные рассеянные сухие хрипы, положительная фармакологическая функциональная проба с в 2 -агонистами (прирост ОФВ 1 более 15 % после ингаляции в 2 -агонистов).

Шифр хронического бронхита в МКБ-10

J 41.0 - Простой хронический бронхит.

Примеры формулировки диагноза

Диагноз ХБ должен включать характер эндобронхита (катаральный или гнойный, желательно указать возбудитель), фазу болезни (обострение или ремиссия), функциональную характеристику в случае функционально нестабильного бронхита:

Хронический катаральный бронхит, фаза ремиссии.

Хронический катаральный бронхит, фаза обострения.

Хронический катаральный бронхит, функционально нестабильный, фаза обострения. Дыхательная недостаточность (ДН) I.

Хронический гнойный бронхит, фаза обострения (вызванная пневмококком).

Саперов В.Н., Андреева И.И., Мусалимова Г.Г.