Добавить сайт в закладки

Как происходит преобразование тепловой энергии в электрическую

Непосредственное преобразование тепловой энергии в электрическую можно осуществить, используя явления в контакте двух металлов или полупроводников, где действуют сторонние силы, которыми обусловлена диффузия заряженных частиц.

Величина контактной разности потенциалов зависит не только от свойств контактирующих материалов, но и от температуры контакта, так как с температурой связаны энергия свободных электронов и их концентрация.

Рассматривая замкнутую цепь из двух разных металлов (рис. 1а), можно убедиться в том, что при одинаковой температуре контактов 1 и 2 электрический ток в цепи не получится, так как контактные разности потенциалов, определяемые формулой

U k = (A 1 – A 2) : e 0

в обоих контактах одинаковы, но направлены в противоположные стороны по цепи:

U k 1 - U k 2 = (A 1 – A 2) + (A 2 - A 1) : e 0 = 0

Если один из контактов, например 1, нагреть (t 1 > t 2), то равновесие нарушится - в контакте 1 появится дополнительный скачок потенциала, связанный с нагревом. В этом случае U k1 > U K2 . В цепи образуется термоэлектродвижущая сила (термо-э. д. с.), абсолютное значение которой пропорционально разности температур контактов:

E т = U Kl - U K2 = E 0 (t 1 - t 2),

где Е 0 - величина, зависящая от свойств металлов, образующих контакт.

Рисунок 1 . а) замкнутая цепь из двух разных металлов, б) цепь с измерителем термо-э. д. с.

Таким образом, термо-э. д. с. возникает в цепи, состоящей из разных металлов, при разной температуре мест соединения.

Термо-э. д. с. в рассматриваемой цепи поддерживается благодаря нагреванию спая 1, т. е. при постоянном расходе тепловой энергии. В свою очередь, термо-э. д. с. является причиной электрического тока.

Однако концентрация свободных электронов в металлах велика и при переходе из одного металла в другой меняется очень мало. В связи с этим контактная разность потенциалов оказывается незначительной и мало зависит от температуры. По этой причине металлические термоэлементы имеют очень малые э. д. с. (в спае платины и железа - 1,9 мВ при разности температур горячего и холодного спаев 100° С), а к. п. д. их не превышает 0,5%. Такие термоэлементы применяют для измерения температур (термопары).

Для этого в цепь термопары включается измеритель термо-э. д. с. - милливольтметр (рис. 1, 6). Термопара в этом случае является источником электрической энергии, а измерительный прибор - приемником.

Кроме контакта 1 основных металлов термопары между собой образуются контакты их с соединительными проводами (Рис. 1 - 2, 3). В этих контактах тоже имеются контактные разности потенциалов, но они не изменяют термо-э. д. с., если их температура поддерживается одинаковой.

При наличии произвольного числа контактов разных металлов сумма контактных разностей потенциалов в замкнутой цепи остается равной нулю, если все контакты имеют одинаковую температуру. В этом можно убедиться, составив уравнение, аналогичное вышеприведенному. Независимо от числа контактов, термо-э. д. с. пропорциональна разности температур более нагретого контакта и всех других контактов, находящихся при одинаковой температуре.

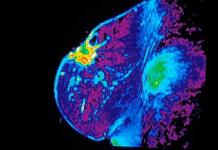

Рисунок 2. n,p- полупроводники.

В отличие от металлов, в полупроводниках при увеличении температуры сильно увеличиваются концентрации свободных электронов и дырок. Это свойство полупроводников позволяет получить более высокие термо-э. д. с. (до 1 мВ на 1° С разности температур) и к. п. д. термоэлементов до 7%.

Полупроводниковый термоэлемент состоит из двух полупроводников (п и р на рис. 2). Один из них имеет электронную, а другой дырочную электропроводность. При нагревании полупроводников в месте соединения их металлической пластинкой сильно увеличивается концентрация свободных носителей заряда. Поэтому в полупроводниках возникает диффузия их от горячего конца к холодному. В полупроводнике с электронной электропроводностью к холодному концу перемещаются электроны, в результате чего этот конец заряжается отрицательно. В другом полупроводнике к холодному концу перемещаются дырки, образуя положительный заряд. Возникшая разность потенциалов противодействует диффузии, и при некотором значении ее устанавливается равновесие сил электрического поля и сторонних сил, под действием которых идет процесс диффузии носителей заряда. Эта разность потенциалов и является термо-э. д. с. полупроводникового термоэлемента.

Если к холодным концам полупроводников подключить токопроводящий элемент, например, резистор, то образуется замкнутая цепь и электрический ток в ней.

Изобретение предназначено для использования в области энергетики, транспорта, авиации и космонавтики, где большую роль играет повышение экономичности тепловых машин. Способ преобразования тепловой энергии в механическую осуществляется путем использования двух разнородных тел в газовой фазе, их раздельного сжатия, раздельного подвода тепла к рабочим телам, смешения, адиабатического расширения смеси с получением механической работы, регенерации тепла, охлаждения и разделения смеси. Изобретение позволяет повысить КПД цикла и использовать низкопотенциальное тепло. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение предназначено для использования в области энергетики, транспорта, авиации и космонавтики, где большую роль играет повышение экономичности тепловых машин. Известен способ преобразования тепловой энергии в механическую, при котором сжатый в компрессоре воздух подают в камеру сгорания, где подводят теплоту в цикле при сжигании топлива, а образующиеся в ней продукты сгорания подают в парогазовый эжектор, в котором при их смешении с перегретым паром, образующимся в парогенераторе при подводе к воде теплоты и преобразуемым в активный поток ускорением в паровом сопле эжектора до достижения высокой скорости истечения, происходит увеличение скорости продуктов сгорания за счет передачи им кинетической энергии пара с последующим повышением давления продуктов сгорания в составе парогазовой смеси, которую расширяют в турбине, и через систему регенеративного подогрева воды, после отделения от парогазовой смеси продуктов сгорания, их удаляют из установки (см. патент РФ N 2076929, МПК F 01 К 21/04, 1997). Недостатком данного способа являются большие затраты теплоты на получение перегретого пара, использование громоздкой системы регенеративного подогрева воды и значительные потери при смешении в эжекторе. Известен способ преобразования тепловой энергии в механическую в замкнутом процессе с подводом тепла от сжигания твердого, жидкого или газообразного топлива или от другого источника, при котором инертный газ, например ксенон или CO 2 , сжимается в компрессоре, нагревается в газонагревателе и затем расширяется в первой газотурбинной ступени. Отработавшие, но еще обладающие энергией, газы попадают в смеситель, где они смешиваются с рабочей средой, например водой, или фреоном, или паром этой среды. Рабочая среда испаряется или перегревается. Смесь поступает во вторую газотурбинную ступень, где расширяется. Отработавшую смесь подают из второй газотурбинной ступени в конденсатор, причем благодаря конденсации одновременно вновь происходит разделение веществ. Газ поступает в компрессор, а рабочая смесь в сборник жидкости и через насос - в подогреватель или испаритель (см. заявку DE N 3605466, МПК F 01 K 21/04, 1987). Недостатком этого способа являются большие потери тепла и громоздкость применяемого оборудования. Из известных способов преобразования тепловой энергии в механическую (электрическую) наиболее близким является способ преобразования тепловой энергии в механическую путем использования двух разнородных рабочих тел, их раздельного сжатия, подведения тепла, смешения, адиабатического расширения смеси с получением механической работы, охлаждения и разделения смеси на рабочие тела (см. патент US, N 5444981, МПК F 01 K 21/04, 1995). В этом способе преобразования турбина извлекает полезную энергию при меньшем падении давления, чем потребовалось бы при использовании только одного рабочего тела. Однако указанный способ применим только для использования высокопотенциального тепла сжигания топлива в котле и имеет недостаточно высокий КПД цикла. Использование котла в качестве источника тепла и совместный подогрев смешанных рабочих тел предопределяют выбор в качестве рабочих тел паров воды и гелия, которые соответственно имеют недостаточно оптимальные теплофизические свойства в процессе преобразования тепловой энергии. Недостатком способа является также отсутствие процесса регенерации тепла. Задачей настоящего изобретения является повышение КПД цикла и получение возможности использования низкопотенциального тепла, например тепла солнца, тепла окружающей среды и др. Поставленная задача решается тем, что в способе преобразования тепловой энергии в механическую путем использования двух разнородных рабочих тел, их раздельного сжатия, подведения тепла, смешения, адиабатического расширения смеси с получением механической работы, охлаждения и разделения смеси на рабочие тела, согласно изобретению в качестве рабочих тел используют разнородные тела в газовой фазе (He - CO 2 , He - N 2 , Ar - CO 2 , H 2 - N 2 или их смеси), тепло к рабочим телам подводят раздельно, а после расширения смеси производят регенерацию тепла к первоначальным рабочим телам. Поставленная задача решается тем, что смешение рабочих тел осуществляют в газовом эжекторе со сверхзвуковым диффузором или пульсирующем газовом эжекторе. На чертеже приведена T-S диаграмма сжатия, нагрева, смешения, расширения смеси, регенерации тепла от смеси на вход к первоначальным газам, охлаждения и разделения газов. Процессы адиабатического раздельного сжатия 0-1 и 0-1" двух различных газов в диапазоне температур от T 0 до T 1 изображены пунктиром, так как они начинаются из одной точки с параметрами P 0 и T 0 , а заканчиваются в точках 1 и 1" из-за различия свойств применяемых газов. Газы сжимаются соответственно до давлений P 1 и P" 1 , и далее идут процессы изобарического раздельного подвода тепла 1-2 и 1"-2" от постороннего источника до температуры 2 . После подвода тепла газы смешиваются в газовом эжекторе - процесс 2 - P см - 2" при температуре T см = T 2 . Возможно повторное смешение смеси газов после эжектора с одним из рабочих тел для достижения оптимальных параметров рабочей смеси перед расширением. Смесь газов эжектора расширяется в процессе P см - P" см до температуры T" см с получением механической (электрической) энергии. В процессе P" см - P"" см происходит регенерация тепла (изобарический отвод тепла от смеси к первоначальным рабочим телам). При этом температура смеси снижается до T 1 . Процесс P"" см P 0 - адиабатический, замыкает термодинамический цикл, и смесь приобретает первоначальные параметры P 0 и T 0 . В точке 0 происходит охлаждение и разделение смеси на первоначальные компоненты с использованием энергии основного цикла. Способ преобразования тепловой энергии в механическую осуществляется следующим образом. Разнородные рабочие тела в газовой фазе, например He - CO 2 , He - N 2 , Ar - CO 2 , H 2 - N 2 или их смеси раздельно сжимаются до давлений P 1 и P" 1 и к ним раздельно подводится тепло, например тепло солнца, тепло окружающей среды или другое низкопотенциальное тепло (процесс 1-2 и 1"-2"). Затем нагретые рабочие тела смешиваются, например, в газовом эжекторе (точка P см). Наиболее предпочтительным является смешение рабочих тел в газовом эжекторе со сверхзвуковым диффузором. Смесь рабочих тел адиабатически расширяется до давления P" см с получением механической работы (или электрической энергии). В процессе P" см - P"" см происходит регенерация тепла. Тепло от смеси изобарически отводится и передается к первоначальным рабочим телам. Процесс P"" см - P 0 адиабатический, замыкает термодинамический цикл, и смесь приобретает первоначальные параметры P 0 и T 0 . В точке 0 происходит охлаждение и разделение смеси на первоначальные компоненты с использованием энергии основного цикла. Таким образом, в предлагаемом способе преобразования тепловой энергии в механическую (электрическую) осуществляется многоконтурный замкнутый термодинамический цикл, в котором разнородные рабочие тела после их сжатия и раздельного подвода тепла к ним попеременно то смешиваются, то разделяются после расширения смеси в турбине. Положительный эффект от применения такого цикла объясняется резким различием теплофизических свойств используемых газов в качестве рабочих тел и оптимальными параметрами и свойствами смесей, получаемых при смешении этих газов в эжекторе. Все это позволяет повысить термический КПД тепловой машины и использовать в качестве подогрева рабочих тел низкопотенциальное тепло окружающей среды (или солнечный нагрев).

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ преобразования тепловой энергии в механическую путем использования двух разнородных рабочих тел, их раздельного сжатия, подведения тепла, смешения, адиабатического расширения смеси с получением механической работы, охлаждения и разделения смеси на рабочие тела, отличающийся тем, что в качестве рабочих тел используют разнородные тела в газовой фазе (He - CO 2 , He - N 2 , Ar - CO 2 , H 2 - N 2 или их смеси), тепло к рабочим телам подводят раздельно, а после расширения смеси производят регенерацию тепла к первоначальным рабочим телам. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что смешение рабочих тел осуществляют в газовом эжекторе со сверхзвуковым диффузором.Преобразование механической энергии в электрическую

Эффект Толмена. Толмен обнаружил явление инерции электронов в металлах. При движении проводника с ускорением, мы можем наблюдать разность потенциалов на концах проводника.

Трибоэлектричество - возникновение электрических зарядов при трении двух разнородных тел. При трении химически одинаковых тел, положительный заряд получает более плотное из них. При трении двух диэлектриков положительно заряжается диэлектрик с большей диэлектрической проницаемостью. Вещества можно расположить в трибоэлектрические ряды, в которых предыдущее тело электризуется положительно, а последующее отрицательно.

Акусто-электрический эффект - возникновение постоянного тока ЭДС в проводящей среде (проводник, полупроводник) под действием бегущей ультразвуковой волны. Появление тока связано с передачей импульса от УЗ волны электронам. Применяется для измерения интенсивности УЗ в твердых телах, большую роль играет в изучении структуры вещества.

Пьезоэлектрический эффект наблюдается в анизотропных диэлектриках, преимущественно в кристаллах некоторых веществ, обладающих определенной, достаточно низкой симметрией. Внешние механические силы, воздействуя в определенных направлениях на пьезоэлектрический кристалл, вызывают в нем не только механические напряжения и деформации (как во всяком твердом теле), но и появление на его поверхностях связанных электрических зарядов разных знаков. При изменении направления механических сил на противоположное становятся противоположными знаки зарядов. Нашел широкое применение в датчиках давления, используются для измерения уровня вибраций, акустических антеннах, дефектоскопии, гидроакустики, мощные источники УЗ волн .

Преобразование тепловой энергии в электрическую и термоэлектрическую энергию

Пироэлектричество - возникновение электрических зарядов на поверхности пироэлектриков при их нагревании или охлаждении. Один конец пироэлектрика заряжается положительно, а другой отрицательно, при охлаждении наоборот. Пироэлектрики - диэлектрики, обладающие спонтанной поляризацией, используются в качестве индикаторов и приемников излучений.

Эффект Зеебека - термоэлектрический эффект, возникновение электродвижущей силы в электрической цепи, состоящей из последовательно соединённых разнородных проводников, контакты между которыми находятся при различных температурах. Можно использовать, как датчик термоэлектрический преобразователь.

Эффект Пельтье - эффект выделения или поглощения тепла при протекании электрического тока через соединение двух металлов, сплавов или полупроводников. Используется в термоэлектрических охлаждающих устройствах, термоэлектрических преобразователях.

Эффект Томсона - состоит в выделении или поглощении теплоты в проводнике с током, вдоль которого имеется градиент температуры, происходит помимо выделения джоулевой теплоты. Если вдоль проводника, по которому протекает ток, существует градиент температуры, причем направление тока соответствует движению электронов от горячего конца к холодному, то при переходе из более нагретого участка в более холодный электроны тормозятся и передают избыточную энергию окружающим атомам (выделяется теплота); при обратном направлении тока электроны, переходя из более холодного участка к более нагретому, ускоряются полем термоЭДС и пополняют свою энергию за счёт энергии окружающих атомов (теплота поглощается).

Эффект Нернста-Эттингсхаузена - возникновение электрического поля в металлах и полупроводниках при наличии градиента (перепада) температуры и перпендикулярного к нему внешнего магнитного поля. Относится к числу термомагнитных явлений .

Гальваномагнитные эффекты

Эффект Холла - возникновение поперечного электрического поля и разности потенциалов в проводнике или полупроводнике, по которым проходит электрический ток, при помещении их в магнитное поле, перпендикулярное к направлению тока. На основе данного эффекта создают датчики измерения магнитных полей.

Ядерные взаимодействия

Эффект Штарка. Расщепление спектральных линий атома в постоянном электрическом поле для атомов, имеющих ненулевые дипольные моменты, сдвиг линий пропорционален напряженности поля Е, т.е. в зависимости от направления поля частота будет или возрастать, или убывать; для неполярных диэлектриков сдвиг линий пропорционален ЕІ . Это объясняется тем, что молекула или атом приобретают дополнительную энергию вращения. Это явление может быть использовано в целях измерений; например, в измерениях, связанных с определением (влажность, состав, структура и т.д.).

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР). Качественно аналогичен ЭПР, но отличается количественно. На основе ЯМР разработаны методы измерения напряженности магнитных полей (магнитометры), методы контроля хода химических реакций.

Тепловая энергия занимает особое место в человеческой деятельности, поскольку она используется во всех секторах экономики, сопровождает большинство промышленных процессов и жизнедеятельность людей. В большинстве случаев отработанное тепло теряется безвозвратно и без какой-либо экономической выгоды. Этот потерянный ресурс уже ничего не стоит, поэтому повторное его использование будет способствовать как уменьшению энергетического кризиса, так и защите окружающей среды. Поэтому новые способы преобразования тепловой в электрическую энергию и конверсия отработанного тепла в электричество сегодня как никогда актуальны.

Преобразование природных источников энергии в электричество, тепло или кинетическую энергию требует максимальной эффективности, особенно на газовых и угольных электростанциях, чтобы снизить объемы выбросов СО 2 . Существуют различные способы преобразование тепловой энергии в электрическую, зависящие от типов первичной энергии.

Среди ресурсов энергии уголь и природный газ используются для выработки электроэнергии путем сжигания (тепловая энергия), а уран путем ядерного деления (ядерной энергии), чтобы использовать энергию пара для вращения паровой турбины. Десять крупнейших стран производителей электроэнергии на 2017 год представлены на фото.

Таблица эффективности работы существующих систем преобразование тепловой энергии в электрическую.

Выбор метода преобразования тепловой энергии в электрическую и его экономическая целесообразность зависят от потребностей в энергоносителях, наличия природного топлива и достаточности площадки строительства. Вид генерации варьируется во всем мире, что приводит к широкому диапазону цен на электроэнергию.

Технологии преобразования тепловой энергии в электрическую, такие как ТЭС, АЭС, КЭС, ГТЭС, ТЭП, термоэлектрические генераторы, МГД-генераторы имеют разные преимущества и недостатки. Исследовательский институт электроэнергетики (EPRI) иллюстрирует плюсы и минусы технологий генерации на природных энергетических ресурсах, рассматривая такие критические факторы, как строительство и затраты на электроэнергию, на землю, требования к воде, выбросы CO 2 , отходы, доступность и гибкость.

Результаты EPRI подчеркивают, что при рассмотрении технологий производства электроэнергии нет единого подхода к решению всех проблем, но при этом все же больше преимуществ у природного газа, который является доступным для строительства, имеет низкую себестоимость электроэнергии, создает меньше выбросов, чем уголь. Однако не все страны имеют доступ к обильному и дешевому природному газу. В некоторых случаях доступ к природному газу находится под угрозой из-за геополитической напряженности, как это было в случае с Восточной Европой и некоторыми странами Западной Европы.

Технологии возобновляемых источников энергии, такие как солнечные фотоэлектрические модули производят эмиссионное электричество. Однако для них, как правило, требуется много земли, результаты их эффективности являются неустойчивыми и зависят от погоды. Уголь, основной источник тепла, является самым проблемным. Он лидирует по выбросам CO 2 , требует много чистой воды для охлаждения теплоносителя и занимает большую площадь под строительство станции.

Новые технологии направлены на снижение ряда проблем, связанных с технологиями производства электроэнергии. Например, газовые турбины, объединенные с резервным аккумулятором, обеспечивают резерв на случай непредвиденных обстоятельств без сжигания топлива, а периодически возникающие проблемы в области возобновляемых ресурсов могут быть смягчены за счет создания доступного крупномасштабного хранилища энергии. Таким образом, сегодня нет ни одного безупречного способа преобразования тепловой энергии в электрическую, который мог бы обеспечить надежную и экономически эффективную электроэнергию с минимальным воздействием на окружающую среду.

Тепловые электростанции

На ТЭС пар высокого давления и температуры, полученный от нагрева воды при сжигании твердого топлива (главным образом угля), вращает турбину, подключенную к генератору. Таким образом он преобразует свою кинетическую энергию в электрическую. Рабочие компоненты тепловой электростанции:

- Котел с газовой топкой.

- Паровая турбина.

- Генератор.

- Конденсатор.

- Охлаждающие башни.

- Циркуляционный водяной насос.

- Насос подачи воды в котел.

- Принудительные вытяжные вентиляторы.

- Сепараторы.

Типовая схема представлена ниже.

Паровой котел служит для преобразования воды в пар. Этот процесс осуществляется путем нагрева воды в трубах с нагревом от сжигания топлива. Процессы горения непрерывно проводятся в камере сгорания топлива с подачей воздуха извне.

Паровая турбина передает энергию пара для вращения генератора. Пар с высоким давлением и температурой толкает лопатки турбины, установленных на валу, так, что он начинает вращаться. При этом параметры перегретого пара, поступающего в турбину, снижается до насыщенного состояния. Насыщенный пар попадает в конденсатор, а роторная мощность применяется для вращения генератора, вырабатывающего ток. Сегодня почти все паровые турбины представляют собой конденсаторный тип.

Конденсаторы - это устройства для преобразования пара в воду. Пар течет снаружи труб, а охлаждающая вода течет внутри труб. Такая конструкция называется поверхностным конденсатором. Скорость передачи тепла зависит от потока охлаждающей воды, площади поверхности труб и разности температур между водяным паром и охлаждающей водой. Процесс изменения водяного пара происходит при насыщенном давлении и температуре, в этом случае конденсатор находится под вакуумом, потому что температура охлаждающей воды равна внешней температуре, максимальная температура конденсата воды вблизи температуры наружного воздуха.

Генератор преобразует механическую энергию в состоит из статора и ротора. Статор состоит из корпуса, который содержит катушки, а магнитная полевая роторная станция состоит из сердечника, содержащего катушку.

По виду вырабатываемой энергии ТЭС делятся на конденсационные КЭС, которые производят электрическую энергию и теплоэлектроцентрали ТЭЦ, совместно выпускающие тепловую (пар и горячая вода) и электрическую энергию. Последние, имеют возможности преобразования тепловой энергии в электрическую с высоким КПД.

Атомные электростанции

АЭС используют тепло, выделяемое во время ядерного деления, для нагрева воды и производства пара. Пар используется для вращения больших турбин, которые генерируют электричество. При делении атомы расщепляются, образуя более мелкие атомы, высвобождая энергию. Процесс протекает внутри реактора. В его центре находится ядро, в котором содержится уран 235. Топливо для АЭС получают из урана, имеющего в своем составе изотоп 235U (0,7%) и неделящегося 238U (99,3 %).

Ядерный топливный цикл представляет собой серию промышленных этапов, связанных с производством электроэнергии из урана в ядерных энергетических реакторах. Уран - относительно распространенный элемент, который встречается во всем мире. Он добывается в ряде стран и обрабатывается до использования в качестве топлива.

Виды деятельности, связанные с производством электроэнергии, в совокупности относятся к ядерному топливному циклу по преобразованию тепловой энергии в электрическую на АЭС. Ядерный топливный цикл начинается с добычи урана и заканчивается удалением ядерных отходов. При переработке использованного топлива в качестве опции для ядерной энергии, его этапы образуют настоящий цикл.

Чтобы подготовить топливо для использования на АЭС, осуществляются процессы по добыче, переработке, конверсии, обогащению и выпуску твэлов. Топливный цикл:

- Выгорание урана 235.

- Шлакование - 235U и (239Pu, 241Pu) из 238U.

- В процессе распада 235U расход его уменьшается, а из 238U при выработке э/энергии получаются изотопы.

Себестоимость твэлов для ВВР примерно 20 % себестоимости вырабатываемого электричества.

После того как уран проведет около трех лет в реакторе, используемое топливо может пройти еще один процесс использования, включая временное хранение, переработку и рециркуляцию до удаления отходов. АЭС обеспечивает прямое преобразование тепловой энергии в электрическую. Тепло, выделяемое во время ядерного деления в активной зоне реактора, используется для превращения воды в пар, который вращает лопасти паровой турбины, приводя в действие генераторы, вырабатывающие электричество.

Пар охлаждается, превращаясь в воду в отдельной структуре на силовой установке, называемой градирней, которая использует воду из прудов, рек или океана для охлаждения чистой воды паросилового контура. Затем охлажденную воду повторно используют для получения пара.

Доля выработки электроэнергии на АЭС, по отношению к общему балансу выработки их разных видов ресурсов, в разрезе некоторых стран и в мире - на фото ниже.

Принцип работы газотурбинной электростанции аналогичен работе паротурбинной электростанции. Единственное различие заключается в том, что на паротурбинной электростанции для вращения турбины используется сжатый пар, а в газотурбинной силовой установке - газ.

Рассмотрим принцип преобразования тепловой энергии в электрическую в газотурбинной электростанции.

В воздух сжимают в компрессоре. Затем этот сжатый воздух проходит через камеру сгорания, где образуется газовоздушная смесь, повышается температура сжатого воздуха. Эта смесь с высокой температурой и высоким давлением проходит через газовую турбину. В турбине она резко расширяется, получая кинетическую энергию достаточную для вращения турбины.

В газотурбинной электростанции вал турбины, генератор переменного тока и воздушный компрессор являются общими. Механическая энергия, создаваемая в турбине, частично используется для сжатия воздуха. Газотурбинные электростанции часто используются в качестве резервного поставщика вспомогательной энергии на гидроэлектростанции. Он генерирует вспомогательную мощность во время запуска гидроэлектростанции.

Конструкция газотурбинной электростанции намного проще, чем паротурбинная электростанция. Размер газотурбинной электростанции меньше, чем у паротурбинной электростанции. На газотурбинной электростанции нет котельного компонента, и, следовательно, система менее сложная. Отсутствует пар, поэтому не требуются конденсатор и градирня.

Проектирование и строительство мощных газотурбинных электростанций намного проще и дешевле, капитальные затраты и эксплуатационные расходы в значительной степени меньше стоимости аналогичной паротурбинной электростанции.

Постоянные потери на газотурбинной электростанции значительно меньше по сравнению с паротурбинной электростанцией, поскольку в паровой турбине силовая установка котла должна работать непрерывно, даже когда система не подает нагрузку в сеть. Газотурбинная электростанция может быть запущена практически мгновенно.

Недостатки газотурбинной электростанции:

- Механическая энергия, создаваемая в турбине, также используется для запуска воздушного компрессора.

- Поскольку основная часть механической энергии, создаваемой в турбине, используется для управления воздушным компрессором, общая эффективность газотурбинной электростанции не такая высокая, как эквивалентная паротурбинная электростанция.

- Выхлопные газы в газотурбинной электростанции сильно отличаются от котла.

- До фактического запуска турбины воздух должен быть предварительно сжат, что требует дополнительного источника питания для запуска газотурбинной электростанции.

- Температура газа достаточно высока на газотурбинной электростанции. Это приводит к тому, что срок службы системы меньше, чем у эквивалентной паровой турбины.

Из-за более низкой эффективности газотурбинная электростанция не может использоваться для коммерческого производства электроэнергии, она обычно используется для подачи вспомогательной энергии на другие обычные электростанции, например, такие как гидроэлектростанция.

Термоэмиссионные преобразователи

Они также называются термоэлектронным генератором или термоэлектрическим двигателем, которые непосредственно преобразуют тепло в электричество, используя термоэмиссию. Тепловая энергия может быть преобразована в электроэнергию с очень высокой эффективностью через индуцированный температурой процесс электронного потока, известный как термоэлектронное излучение.

Основным принципом работы термоэлектронных преобразователей энергии является то, что электроны испаряются с поверхности нагретого катода в вакууме и затем конденсируются на более холодном аноде. После первой практической демонстрации в 1957 году термоэлектронные преобразователи энергии использовались с различными источниками тепла, но все они требуют работы при высоких температурах - выше 1500 К. В то время как работа термоэлектронных преобразователей энергии при относительно низкой температуре (700 К - 900 К) возможна, эффективность процесса, которая обычно составляет > 50%, значительно уменьшается, поскольку количество излучаемых электронов на единицу площади от катода зависит от температуры нагрева.

Для традиционных катодных материалов, таких как металлы и полупроводники, число испускаемых электронов пропорционально квадрату температуры катода. Однако недавнее исследование демонстрирует, что температура тепла может быть снижена на порядок при использовании графена в качестве горячего катода. Полученные данные показывают, что катодный термоэлектронный преобразователь на основе графена, работающий при 900 К, может достичь КПД 45%.

Принципиальная схема процесса электронной термоэлектронной эмиссии представлена на фото.

TIC на основе графена, где Tc и Ta - температура катода и температура анода, соответственно. Основываясь на новом механизме термоэлектронной эмиссии, исследователи предполагают, чтобы конвертер энергии катода на основе графена мог найти свое применение при повторном использовании тепла промышленных отходов, которое часто достигает температурного диапазона от 700 до 900 K.

Новая модель, представленная Ляном и Энгом, может принести пользу конструкции преобразователя энергии на основе графена. Твердотельные преобразователи энергии, которые в основном являются термоэлектрическими генераторами, обычно работают неэффективно в низкотемпературном диапазоне (с КПД менее 7%).

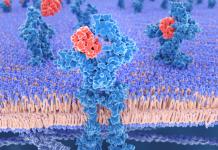

Утилизация отходов энергии стала популярной целью для исследователей и ученых, которые придумывают инновационные методы для достижения этой цели. Одним из наиболее перспективных направлений является термоэлектрические устройства на основе нанотехнологий, которые выглядят, как новый подход к экономии энергии. Прямое преобразование тепла в электричество или электричество в тепло известно, как термоэлектричество, основанное на эффекте Пельтье. Если быть точным, эффект называется именем двух физиков - Жана Пельтье и Томаса Зеебека.

Пельтье обнаружил, что ток, посылаемый в два разных электрических проводника, которые соединены на двух переходах, приведет к нагреву одного соединения, в то время как другое соединение охладится. Пельтье продолжил исследования, установил, что каплю воды можно заставить замерзнуть на стыке висмута-сурьмы (BiSb), просто изменив ток. Пельтье также обнаружил, что электрический ток может протекать, когда имеет место разность температур размещается поперек соединения разных проводников.

Термоэлектричество является чрезвычайно интересным источником электроэнергии из-за его способности преобразовывать тепловой поток непосредственно в электричество. Он представляет собой преобразователи энергии, которые легко масштабируются и не имеют движущихся частей или жидкого топлива, что делает их применимыми практически в любой ситуации, когда большое количество тепла, как правило, направляется в отходы, от одежды до крупных промышленных объектов.

Наноструктуры, используемые в материалах полупроводниковых термоэлементах, помогут поддерживать хорошую электропроводность и уменьшить теплопроводность. Таким образом, производительность термоэлектрических устройств может быть увеличена за счет использования материалов на основе нанотехнологий, с применением эффекта Пельтье. Они обладают улучшенными термоэлектрическими свойствами и хорошими поглощающими способность солнечной энергии.

Применение термоэлектричества:

- Поставщики энергии и датчики в диапазонах.

- Сжигающая масляная лампа, управляющая беспроводным приемником для удаленной связи.

- Нанесение небольших электронных устройств, таких как MP3-плееры, цифровые часы, чипы GPS/GSM и импульсные счетчики с теплотой тела.

- Быстро охлаждающие сиденья в роскошных автомобилях.

- Уборка отработанного тепла в автомобилях путем преобразования его в электричество.

- Преобразование отработанного тепла на заводах или промышленных объектах в дополнительную мощность.

- Солнечные термоэлектрики могут быть более эффективнее, чем фотоэлектрические элементы для выработки электроэнергии, особенно в районах с меньшим солнечным светом.

Магнитогидродинамический генератор мощности генерируют электроэнергию посредством взаимодействия движущейся жидкости (обычно ионизированный газ или плазма) и магнитного поля. С 1970 года в нескольких странах были проведены исследовательские программы МГД с особым акцентом на использование угля в качестве топлива.

Основополагающий принцип генерации MHD-технологий элегантен. Как правило, электропроводящий газ образуется при высоком давлении путем сжигания ископаемого топлива. Затем газ направляется через магнитное поле, в результате чего внутри него действует электродвижущая сила в соответствии с законом индукции Фарадея (названным в честь английского физика и химика XIX века Майкла Фарадея).

Система МГД представляет собой тепловой двигатель, включающий расширение газа от высокого до низкого давления так же, как и в обычном газовом турбогенераторе. В системе МГД кинетическая энергия газа преобразуется непосредственно в электрическую энергию, так как ей разрешено расширяться. Интерес к генерированию МГД был первоначально вызван открытием того, что взаимодействие плазмы с магнитным полем может происходить при гораздо более высоких температурах, чем это возможно во вращающейся механической турбине.

Предельные характеристики с точки зрения эффективности в тепловых двигателях были установлена в начале XIX века французским инженером Сади Карно. Выходная мощность МГД-генератора для каждого кубического метра его объема пропорциональна продукту газопроводности, квадрату скорости газа и квадрату силы магнитного поля, через который проходит газ. Для того, чтобы МГД-генераторы работали конкурентоспособно, с хорошей производительностью и разумными физическими размерами, электропроводность плазмы должна быть в диапазоне температур выше 1800 К (около 1500 С или 2800 F).

Выбор типа МГД-генератора зависит от используемого топлива и применения. Обилие запасов угля во многих странах мира способствуют развитию углеродных систем МГД для производства электроэнергии.

При прохождении тока в проводнике с сопротивлением происходит столкновение электрически заряженных частиц с ионами и молекулами вещества. При этом кинетическая энергия движущихся частиц передается ионам и молекулам, что и приводит к нагреванию проводника.

Э.Х. Ленц (1804-1865).

Скорость рассмотренного преобразования электрической энергии в тепловую характеризуется мощностью

имея в виду, что получаем:

Количество электрической энергии, переходящей в тепловую за время t,

![]()

Так как в системе СИ единицей энергии и единицей количества тепла является джоуль, то выделенное током в сопротивлении тепло

Полученная зависимость была установлена опытным путем в 1844 г. русским академиком Э. X. Ленцем и одновременно английским ученым Джоулем и называется законом Джоуля - Ленца: количество тепла, выделенное током в проводнике, пропорционально квадрату силы тока сопротивлению проводника и времени прохождения тока.

Преобразование электрической энергии в тепловую в электрических печах и различных нагревательных приборах имеет полезное применение. В электрических машинах и аппаратах преобразование электрической энергии в тепловую является непроизводительным расходом энергии т. е. потерями энергии, снижающими их к. п. д. Тепло, вызывая нагрев этих устройств, ограничивает их нагрузку; при перегрузке повышение температуры может вызвать повреждение изоляции или сокрщцение срока службы установки.