Регенерация (тканей)

воспроизведение утерянных органов и тканей животными. Говоря вообще, можно принять, что чем выше организовано животное, тем слабее у него регенеративная способность. Простейшие восстановляют (регенерируют) любую часть своего тела, но при условии, чтобы регенерирующая часть клетки имела хотя бы часть ядра (макронуклеса); отрезки же, лишенные ядра, не регенерируют. Надо думать, что означенное явление стоит в связи с важной ролью клеточного ядра при усвоении пищи. Часть клетки, лишенная ядра, теряет способность усваивать пищевые вещества, а, следовательно, и расти. Точно так же кишечнополостные и многие черви одинаково обладают способностью восстановлять оба конца своего тела. Гидра и др. восстановляют как нижний слепой конец своего тела, так равно и верхний, несущий ротовое отверстие и щупальца. Турбеллярии, немертины, равно и более высоко организованные черви - как обыкновенный земляной червяк, восстановляют не только задний конец, но и передний, т. е. голову со всеми ее органами. Морские звезды и змеевики, у которых все пять лучей, составляющих их тело, построены одинаково, обладают высокой регенеративной способностью: каждый из лучей обладает способностью восстановлять недостающие. У более высоко стоящих форм, напр. у ракообразных, паукообразных, моллюсков, а также у многих позвоночных - регенеративная способность более ограничена и сводится лишь к восстановлению некоторых придатков тела. Раки и пауки - восстановляют оторванные конечности, моллюски тоже некоторые оторванные части (напр. сифоны), рыбы - непарные плавни, амфибии и ящерицы - оторванные конечности и хвост. Есть указание, что восстановление ноги наблюдалось у чижа, но это не проверено и вообще можно принять, что птицы и млекопитающие восстановляют при поранении лишь ткани, а не органы. Всего легче восстановляется мышечная и нервная ткань. Вообще же многие ткани как бы находятся в постоянном нормальном процессе Р.: так, роговой покров позвоночных отшелушивается на поверхности и образуется заново в глубине вследствие размножения более глубоко лежащих клеток.

Иногда Р. делается нормальным периодическим явлением при известных отправлениях. Во время родов у высших млекопитающих каждый раз отпадает значительная часть или даже вся (у человека) слизистая оболочка матки и потом снова регенерирует. Однако означенное правило относительно ослабления регенеративной способности по мере поднятия вверх по животной лестнице при детальном его применении требует многих исключений: рыбы, напр., стоят ниже амфибий, а у них боковые плавни, соответствующие конечностям амфибий, не регенерируют, тогда как конечности амфибий регенерируют. Самый процесс Р. в большинстве случаев происходит таким образом, что утерянные тканевые элементы образуются на счет соответствующих тканей оставшихся частей: эпителий - на счет эпителия, соединительная ткань на счет соединительной ткани и т. д. Если же регенерируют целые органы, то в большинстве случаев они образуются на счет элементов того же эмбрионального пласта, на счет коего они развиваются у зародыша, причем при Р. органа наблюдается некоторое, хотя далеко не полное сходство с развитием его в зародышевом состоянии. Хотя в этом отношении существуют также исключения: так, хрусталик глаза амфибий развивается, как и у других позвоночных, из кожного (эктодермического слоя), а регенерирует при искусственном удалении на счет элементов радужины; но в других случаях, напр. у низших червей (турбелларий), наблюдалось и такое явление, что одна ткань (у турбеллярий паренхиматозная ткань, выполняющая промежутки между органами) восстановляет все недостающие органы, играя роль индифферентной регенеративной ткани. При Р. иногда происходит численное увеличение восстанавливающихся органов: так, давно было замечено, что при Р. конечности амфибий число пальцев иногда бывает более пяти, а ящерица образует иногда два хвоста вместо одного. Торнье показал, что если ящерице срезать хвост наискось, так, чтобы при этом был задет не один, а 2 или 3 позвонка, то у нее вырастает не один, а 2-3 хвоста, т. е. каждый пораненный позвонок образует хвост. Точно так же если отрезать лапку у тритона и зашить ранку лишь в ее средней части, так что вместо одной ранки образуется две, - то вырастают две лапки. Если срезать два правых и два левых пальца, а срединный не трогать, то с каждой стороны его вырастут не по 2, а по 4 пальца и получится 8-палая конечность. Иногда восстановляется орган не на том месте, где он был прежде, или даже такой орган, которого животное не имело. Такое явление названо гетероморфозом. Так, полипы вместо слепого конца (ноги) иногда восстанавливают другой рот с своим венчиком щупалец, и получается полип с двумя ртами и двумя венчиками щупалец. Восстановление переднего конца вместо заднего наблюдалось у турбеллярий. Точно так же у ракообразных, у которых сложные глаза сидят на стебельках, наблюдалось, что в случае удаления глаза вырастал усик с характерными чувствительными волосками и бывший прежде глазной нерв врастал в этот усик. В некоторых случаях подобного гетероморфоза, может быть, нужно видеть как бы возвращение к первобытному состоянию органа у предков данного животного. Во многих случаях регенеративная способность стоит в связи с способностью отбрасывать в момент опасности органы вследствие сильного конвульсивного сокращения мышц: рак отбрасывает таким образом клешни, будучи за них схвачен, ящерица - хвост, моллюск - сифон, а голотурии при раздражении - выбрасывают части кишечника и его придатков через задний проход или перешнуровываются на отдельные участки. Это явление получило название аутотомии и естественно сопровождается Р. утерянных частей. В. М. Ш.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. - С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон . 1890-1907 .

Смотреть что такое "Регенерация (тканей)" в других словарях:

РЕГЕНЕРАЦИЯ - РЕГЕНЕРАЦИЯ, процесс образования нового, органа или ткани на месте удаленного тем или иным образом участка организма. Очень часто Р. определяется как процесс восстановления утраченного, т.. е. образование органа, подобного удаленному. Такое… … Большая медицинская энциклопедия

- (поздн. лат., от лат. re опять, вновь, и genus, eris род, поколение). Возрождение, возобновление, восстановление того, что было разрушено. В фигуральном значении: перемена к лучшему. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.… … Словарь иностранных слов русского языка

- (от позднелат. regenerate возрождение, возобновление), восстановление организмом утраченных или повреждённых органов и тканей (собственно Р.), а также восстановление целого организма из его части (соматический эмбриогенез, вегетативное… … Биологический энциклопедический словарь

Регенерация - * рэгенерацыя * regeneration 1. Образование отдельных тканей, органов или целых организмов в результате морфогенеза (см.) в культуре изолированных тканей () или клеток (). 2. Восстановление утраченных или поврежденных органов и тканей либо целого … Генетика. Энциклопедический словарь

- (от позднелат. regeneratio возрождение возобновление), в биологии восстановление организмом утраченных или поврежденных органов и тканей, а также восстановление целого организма из его части. В большей степени присуща растениям и беспозвоночным… … Большой Энциклопедический словарь

РЕГЕНЕРАЦИЯ (от позднелат. regeneratio возрождение, возобновление), в биологии восстановление организмом утраченных или поврежденных органов и тканей, а также восстановление целого организма из его части. В большей степени присуща растениям и… … Энциклопедический словарь

РЕГЕНЕРАЦИЯ БИОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ - процесс возврата биогенных веществ в воду или почву из тканей отмерших организмов в результате жизнедеятельности сапрофитов. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев: Главная редакция Молдавской советской энциклопедии. И.И. Дедю. 1989 … Экологический словарь

Восстановление организмом утраченных частей на той или иной стадии жизненного цикла. Регенерация обычно происходит в случае повреждения или утраты какого нибудь органа или части организма. Однако помимо этого в каждом организме на протяжении всей … Энциклопедия Кольера

I Регенерация (лат. regeneratio возрождение, возобновление) обновление в процессе жизнедеятельности структур организма (физиологическая регенерация) и восстановление тех из них, которые были утрачены в результате патологических процессов… … Медицинская энциклопедия

- (от позднелат. regeneratio возрождение, возобновление) в биологии, восстановление организмом утраченных или поврежденных органов и тканей, а также восстановление целого организма из его части. Р. наблюдается в естественных условиях, а… … Большая советская энциклопедия

Книги

- Регенерация - настоящее и будущее , П. Мэттсон. Эта книга рассказывает о восстановлении утраченных органов (регенерации), о медико-биологическом аспекте этой проблемы. Материал, представленный в книге, свидетельствует о том, что…

А вы знаете, что наше тело находится в процессе непрерывной регенерации тканей на клеточном уровне?

Способность живых организмов к регенерации тканей органов является одной из многих таинственных загадок биологии, которую человек уже давно пытается разгадать. Еще в 2005 г. известный журнал Science опубликовал список 25 самых важных проблем науки, в которую входит проблема раскрытия загадки регенерации органов.

РЕГЕНЕРАЦИЯ или восстановление организмом утраченных частей на той или иной стадии жизненного цикла. Она обычно происходит в случае повреждения или утраты какого-нибудь органа или части организма. Однако помимо этого в каждом организме на протяжении всей его жизни постоянно идут процессы восстановления и обновления. У человека, например, постоянно обновляется наружный слой кожи.

Но во время болезни дегенеративные процессы берут верх. И, к сожалению, лекарства, несмотря на видимость исцеления, скорее препятствует регенеративным процессам и целебным энергиям.

Но есть и хорошие новости:). Есть продукты, которые стимулируют регенеративные процессы в различных тканях нашего организма. И я нашла очень на мой взгляд интересную инфу о различных тканях нашего организма и продуктах, которые помогут их восстановить, если по тем или иным причинам дегенеративные процессы возобладают над регенерацией.

Как стимулировать регенерацию нервной ткани

Есть широкий спектр природных соединений с доказанными нервно-регенеративными эффектами. В исследовании 2010 г., опубликованном в журнале Rejuvenation Research , говорится о том, что сочетание черники, зеленого чая и карнозина помогают регенерации нейронов и стволовых клеток у животных с нейро-дегенеративными заболеваниями. Кроме того, доказано, что широкий круг природных соединений оказывает нервно-регенеративный эффект, включая:

- Куркумин

- Ежовик гребенчатый

- Апигенин (соединение в овощах, таких как сельдерей)

- Черника

- Женьшень

- Гиперзин

- Натто

- Шалфей краснокорневищный

- Ресвератрол

- Маточное молочко

- Теанин

- Ашваганда

- Кофе (тригонеллин)

Существуют и другие соединения, которые стимулируют восстановление защитной оболочки вокруг аксонов нейронов, известных . Следует также отметить, что даже музыка и влюбленность были изучены, чтобы выявить возможность стимулировать нейрогенеза, регенерации и / или восстановления нейронов. И обнаружено, что самый широкий спектр терапевтических мероприятий могут быть использованы для улучшения здоровья.

Как помочь регенерации печени

Для регенерации печени используют следующие вещества:

- Глицирризин

- Карвакрол (летучее соединение в орегано)

- Куркумин

- Корейский женьшень

- Ройбуш

- Витамин Е

Помогаем регенерации бета-клеток

Экспериментально доказано, что следующие соединения способствуют регенерации продуцирующих инсулин бета-клеток, которые разрушены у страдающих инсулинозависимым сахарным диабетом. Если восстановить эти клетки, возможно (по крайней мере, теоретически) восстановить здоровье пациента до точки, когда ему больше не потребуется заменитель инсулина.

- Джимнема лесная («разрушительница сахара»)

- Калинджи («черный тмин»)

- Витамин D

- Куркумин

- Аргинин

- Авокадо

- Берберин (содержится в горьких трав, таких как желтокорень и барбарис)

- Горький огурец

- Мангольд (зеленые листовые)

- Кукурузные рыльца

- Стевия

- Сульфорафан (особенно концентрированы в брокколи)

Регенерация гормонов

Есть вещества, которые увеличивают способность эндокринных желез секретировать больше гормонов, и есть вещества, которые действительно регенерируют гормоны. Одним из этих веществ является витамин С. Мощный донор электронов, этот витамин помогает электронам восстановить форму и функцию эстрадиола (эстрогена, E2), прогестерона, тестостерона. В тандеме с пищевыми продуктами, которые способны поддерживать функцию желез, таких как яичники, витамин С может стать отличным дополнением или альтернативой заместительной гормональной терапии.

Регенерация сердечный клеток

Не так давно считалось, что сердечная ткань неспособна к регенерации. Новые экспериментальные исследования теперь показывают, что есть нейрокардиогенные вещества, регенерирующие ткани сердца:

- Ресвератрол

- Элеутерококк

- Экстракт красного вина

- Гравилата японский

- N-ацетил-цистеин

Регенерация позвоночника

Куркумин и ресвератрол помогают при восстановлении после травмы спинного мозга.

Всем Красоты и Сияния!

Физиологическая регенерация – восстановление организмом утраченных или поврежденных органов или тканей.

Репаративная регенерация – восстановление какой – либо ткани в патологических условиях.

Эпителиальная ткань:

Регенерация. Покровный эпителий постоянно испытывает влияние внешней среды, поэтому эпителиальные клетки сравнительно быстро изнашиваются и погибают. Источником их восстановления являются стволовые клетки эпителия. Они сохраняют способность к делению в течение всей жизни организма. Размножаясь, часть вновь образованных клеток вступает в дифференцировку и превращается в эпителиоциты, подобные утраченным. Высокая способность эпителия к физиологической регенерации служит основой для быстрого восстановления его в патологических условиях (репаративная регенерация ).

С возрастом в покровном эпителии наблюдается ослабление процессов обновления.

Соединительная ткань:

Собственная соединительная ткань

Регенерация. Физиологическая регенерация хрящевой ткани осуществляется за счет малоспециализированных клеток надхрящницы и хряща путем размножения и дифференцировки прехондробластов и хондробластов. Однако этот процесс идет очень медленно. Посттравматическая регенерация хрящевой ткани внесуставной локализации осуществляется за счет надхрящницы. Репарация может происходить за счет клеток окружающей соединительной ткани, не потерявших способности к метаплазии.

Костная ткань

Регенерация. Физиологическая регенерация костных тканей происходит медленно за счет остеогенных клеток надкостницы, эндоста и остеогенных клеток в канале остеона. Посттравматическая регенерация костной ткани протекает лучше в тех случаях, когда концы сломанной кости не смещены относительно друг друга. Процессу остеогенеза предшествует формирование соединительнотканной мозоли, в толще которой могут образовываться хрящевые отростки. Оссификация в этом случае идет по типу вторичного (непрямого) остеогенеза. Но прежде чем начнут строить кость остеобласты, остеокласты образуют небольшую щель между репонированными концами кости.

Мышечная ткань:

Регенерация скелетной мышечной ткани :

Ядра миосимиластов делиться не могут, так как у них отсутствуют клеточные центры. Камбиальными элементами служат миосателлитоциты. Пока организм растет, они делятся, а дочерние клетки встраиваются в концы симпластов. По окончании роста размножение миосателлитоцитов затухает. После повреждения мышечного волокна на некотором протяжении от места травмы оно разрушается и егофрагменты фагоцитируются макрофагами. Восстановление тканей осуни ляется за счет двух механизмов: компенсаторной гипертрофии самого симпласта и пролиферации миосателлитоцитов. Миосателлитоциты образуют миотубы, которые входят в состав вновь образованных мышечных волокон или формируют новые волокна.

Возможности регенерации сердечной мышечной ткани : Стволовых клеток в сердечной мышце нет, поэтому погибающие кардиомиоциты не восстанавливаются.

Нервная ткань:

Регенерация зависит от места травмы. В ЦНС и в периферической нервной системе погибшие нейроны не восстанавливаются. Полноценной регенерации нервных волокон в составе ЦНС обычно не происходит, но нервные волокна в составе периферических нервов обычно хорошо регенерируют. При этом нейролеммоциты периферического отрезка и ближайшего к области травмы участка пролиферируют.

Поврежденные нервные волокна головного и спинного мозга не регенерируют.

Рыхлая волокнистая соединительная ткань. Морфо-функциональная характеристика. Межклеточное вещество, строение и значение. Фибробласты и их роль в образовании межклеточного вещества.

Межклеточное вещество , или матрикс, соединительной ткани состоит из коллагеновых и эластических волокон, а также из основного (аморфного) вещества. Межклеточное вещество как у зародышей, так и у взрослых образуется, с одной стороны, путем секреции, осуществляемой соединительнотканными клетками, а с другой - из плазмы крови, поступающей в межклеточные пространства.

У зародышей человека образование межклеточного вещества происходит начиная с 1-2-го месяца внутриутробного развития. В течение жизни межклеточное вещество постоянно обновляется - резорбируется и восстанавливается.

Коллагеновые структуры, входящие в состав соединительных тканей организмов человека и животных, являются наиболее представительными ее компонентами, образующими сложную организационную иерархию. Основу всей группы коллагеновых структур составляет волокнистый белок - коллаген, который определяет свойства коллагеновых структр.

Коллагеновые волокна в составе разных видов соединительной ткани определяют их прочность. В рыхлой неоформленной волокнистой соединительной ткани они располагаются в различных направлениях в виде волнообразно изогнутых, спиралевидно скрученных, округлых или уплощенных в сечении тяжей. Внутренняя структура коллагенового волокна определяется фибриллярным белком - коллагеном, который синтезируется на рибосомах гранулярной эндоплазматической сети фибробластов.

Различают 14 типов коллагена, отличающихся молекулярной организацией, органной и тканевой принадлежностью.

Эластические волокна. Наличие эластических волокон в соединительной ткани определяет ее эластичность и растяжимость. В рыхлой волокнистой соединительной ткани они широко анастомозируют друг с другом. В составе эластических волокон различают микрофибриллярный и аморфный компоненты.

Основой эластических волокон является глобулярный гликопротеин - эластин, синтезируемый фибробластами и гладкими мышечными клетками.

Фибробласты (фибробластоциты) - клетки, синтезирующие компоненты межклеточного вещества: белки (коллаген, эластин), протеогликаны, гликопротеины.

Среди мезенхимных клеток имеются стволовые клетки, дающие начало дифферону фибробластов: стволовые клетки, полустволовые клетки-предшественники, малоспециализированные, дифференцированные фибробласты (зрелые, активно функционирующие), фиброциты (дефинитивные формы клеток), а также миофибробласты и фиброкласты. С главной функцией фибробластов связаны образование основного вещества и волокон, заживление ран, развитие рубцовой ткани, образование соединительнотканной капсулы вокруг инородного тела и др. Морфологически в этом диффероне можно идентифицировать только клетки, начиная с малоспециализированного фибробласта.

В цитоплазме фибробластов , особенно в периферическом слое, располагаются микрофиламенты, содержащие белки типа актина и миозина, что обусловливает способность этих клеток к движению. Движение фибробластов становится возможным только после их связывания с опорными фибриллярными структурами с помощью фибронектина - гликопротеина, синтезированного фибробластами и другими клетками, обеспечивающего адгезию клеток и неклеточных структур.

Рыхлая волокнистая соединительная ткань. Морфо-функциональная характеристика. Макрофаги, строение и источники развития. Понятие о макрофагической системе. Вклад русских ученых в гистофизиологию соединительных тканей.

Рыхлая волокнистая соединительная ткань обнаруживается во всех органах, так как она сопровождает крс-веносные и лимфатические сосуды и образует строму многих органов. Не смотря на наличие органных особенностей, строение рыхлой волокнистой соединительной ткани в различных органах имеет сходство. Она состоит из клеток и межклеточного вещества.

Макрофаги (макрофагоциты) - это гетерогенная специализированная клеточная популяция защитной системы организма. Различают две группы макрофагов - свободные и фиксированные. К свободным макрофагам относятся макрофаги рыхлой соединительной ткани, или гистиоциты; макрофаги серозных полостей; макрофаги воспалительных экссудатов; альвеолярные макрофаги легких. Макрофаги способны перемещаться в организме. Группу фиксированных (резидентных) макрофагов составляют макрофаги костного мозга и костной ткани (остеокласты), селезенки, лимфатических узлов (дендритные макрофаги), внутриэпидермальные макрофаги (клетки Лангерганса), макрофаги ворсин плаценты (клетки Хофбауэра), ЦНС (микроглия).

Обычно макрофаги, за исключением некоторых их видов (гигантские клетки инородных тел, хондро- и остеокласты), имеют одно ядро. В ядрах содержатся крупные глыбки хроматина.

Цитоплазма базофильна, богата лизосомами, фагосомами (отличительные признаки) и пиноцитозными пузырьками, содержит умеренное количество митохондрий, гранулярную эндоплазматическую сеть, аппарат Гольджи, включения гликогена, липидов и др. В цитоплазме макрофагов выделяют «клеточную периферию», обеспечивающую макрофагу способность передвигаться, втягивать микровыросты цитоплазмы, осуществлять эндо- и экзоцитоз. Непосредственно под плазмолеммой находится сеть актиновых филаментов диаметром. Через эту сеть проходят микротрубочки, которые прикрепляются к плазмолемме.

Формы проявления защитной функции макрофагов : 1) поглощение и дальнейшее расщепление или изоляция чужеродного материала; 2) обезвреживание его при непосредственном контакте; 3) передача информации о чужеродном материале иммунокомпетентным клеткам, способным его нейтрализовать; 4) оказание стимулирующего воздействия на другую клеточную популяцию защитной системы организма.

Понятие о макрофагической системе. К этой системе относятся совокупность всех клеток, обладающих способностью захватывать из тканевой жидкости организма инородные частицы, погибающие клетки, неклеточные структуры, бактерии и др. К таким клеткам относятся макрофаги (гистиоциты) рыхлой волокнистой соединительной ткани, звездчатые клетки синусоидных сосудов печени, свободные и фиксированные макрофаги кроветворных органов (костного мозга, селезенки, лимфатических узлов), макрофаги легкого, воспалительных экссудатов (перитонеальные макрофаги), остеокласты, гигантские клетки инородных тел и глиальные макрофаги нервной ткани (микро-глия).

Макрофагическая система представляет собой мощный защитный аппарат, принимающий участие как в общих, так и в местных защитных реакциях организма. В целостном организме макрофагическая система регулируется как местными механизмами, так нервной и эндокринной системами.

Вклад русских учёных . Начатое еще А. А. Максимовым изучение соединительной ткани приобрело широкий размах в советский период. Изучение ведется в основном по двум направлениям . Первое направление в изучении соединительной ткани выражается в широких сравнительно-гистологических исследованиях соединительной ткани и крови (С. В. Мясоедов, А. А. Заварзин, Ф. М. Ла-заренко, Е. С. Данини, Г. В. Ясвоин, Г. К. Хрущев и др.).

Второе направление - изучение гистофизиологии соединительной ткани различных органов и систем, а также ее изменений под влиянием нервных и эндокринных факторов (В. Г. Елисеев, Т. А. Григорьева и др.)- С этими направлениями логически связано изучение гистогенеза соединительной ткани.

Ткань - это новый (после клеток) уровень организации живой материи.

Клетки являются основными, функционально ведущими компонентами тканей. Все остальные структурные компоненты тканей являются производными клеток . Практически все ткани состоят из нескольких типов клеток. Кроме того клетки каждого типа в тканях могут находиться на разных этапах зрелости -дифференцировки). Поэтому в тканях различают такие понятия как клеточная популяция и клеточный дифферон.

Однако ткань, это не просто скопление различных клеток. Клетки в тканях находятся в определенной взаимосвязи и функция каждой из них направлена на выполнение функции ткани. Например, макрофаги соединительной ткани, обладая высокой фагоцитарной способностью, выполняют роль «чистильщиков» ткани от чужеродных веществ или же от распадающихся собственных тканевых компонентов. При избыточном содержании таких веществ, макрофаги могут фагоцитировать в таком количестве, что неспособны их переваривать и потому гибнут.

Клетки в тканях оказывают влияние друг на друга или непосредственночерез щелевидные контакты (нексусы), посредством синапсов или на расстоянии (дистантно) - посредством выделения различных биологически активных веществ (например, лимфокинов, монокинов, кейлонов и других). На функции клеток оказывают влияние также вещества, поступающие из крови (гормоны) или из нервных окончаний (медиаторы).

Производные клеток - это симпласт и синцитий.

Симпласт

Образование (структура), содержащее в единой цитоплазме большое количество ядер и органелл (общих и специальных). Симпласт образуется посредством слияния отдельных клеток. Локализация в организме: симпластотрофобласт хориона, симпласт поперечно-полосатого мышечного волокна.

Синцитий

(соклетие) - образование, состоящее из клеток, соединенных между собой отростками, через которые цитоплазма одной клетки продолжается в другую клетку. Синцитий образуется в результате неполной цитотомии делящихся клеток. Локализация в организме - сперматогенный эпителий извитых канальцев семенника, пульпа эмалевого (зубного) органа.

Постклеточные образования

Эритроциты, тромбоциты, роговые чешуйки эпидермиса кожи. Представляют собой клетки, лишенные ядер и большинства органеллэритроциты, или фрагменты цитоплазмы клеток (мегакариоцитов) - тромбоциты или кровяные пластинки, или же клетки (эпидермоциты), трансформированные в роговые чешуйки эпидермиса кожи.

Межклеточное вещество

Также является продуктом деятельности определенных клеток. Межклеточное вещество состоит из:

- аморфного вещества;

- волокон - коллагеновых, ретикулярных, эластических.

Развитие тканей в онтогенезе (филогенезе)

В онтогенезе различают следующие этапы развития тканей:

- I этап топической дифференцировки - презумптивные (предположительные) зачатки тканей оказываются в определенных зонах цитоплазмы яйцеклетки, а затем и зиготы;

- II этап бластомерной дифференцировки - в результате дробления зиготы презумптивные зачатки тканей оказываются локализованными в разных бластомерах зародыша;

- III этап зачатковой дифференцировки - в результате гаструляции презумптивные зачатки тканей локализованы в различных участках зародышевых листков;

- IV этап гистогенез - процесс преобразования зачатков тканей в ткани в результате пролиферации, роста, индукции, детерминации, миграции и дифференцировки клеток.

Классификация тканей

- эпителиальные ткани;

- соединительные ткани (ткани внутренней среды, опорно-трофические ткани);

- мышечные ткани;

- нервные ткани.

Регенерация тканей

Регенерация - восстановление клеток, направленное на поддержание функциональной активности данной системы. В регенерации различают такие понятия, как форма регенерации, уровень регенерации, способ регенерации.

Формы регенерации:

- физиологическая регенерация - восстановление клеток ткани после их естественной гибели (например, кроветворение);

- репаративная регенерация - восстановление тканей и органов после их повреждения (травмы, воспаления, хирургического воздействия и так далее).

- Уровни регенерации - соответствуют уровням организации живой материи:

- клеточный (внутриклеточный);

- тканевой;

- органный.

Способы регенерации:

- клеточный способразмножением (пролиферацией) клеток;

- внутриклеточный способвнутриклеточное восстановление органелл, гипертрофия, полиплоидия;

- заместительный способзамещение дефекта ткани или органа соединительной тканью, обычно с образованием рубца, например: образование рубцов в миокарде после инфаркта миокарда.

Факторы регулирующие регенерацию:

- гормоны - биологически активные вещества;

- медиаторы - индикаторы метаболических процессов;

- кейлоны - это вещества гликопротеидной природы, которые синтезируются соматическими клетками, основная функцияторможение клеточного созревания;

- антагонисты кейлонов - факторы роста;

- микроокружение любой клетки.

- Интеграция тканей

Ткани, являясь одним из уровней организации живой материи, входят в состав структур более высокого уровня организации живой материи - структурно-функциональных единиц органов и в состав органов , в которых происходит интеграция (объединение) нескольких тканей. Механизмы интеграции: межтканевые (обычно индуктивные) взаимодействия, эндокринные влияния, нервные влияния. Например, в состав сердца входят сердечная мышечная ткань, соединительная ткань, эпителиальная ткань. При заболеваниях органов вначале обычно поражается одна ткань, что затем может сказаться и на состоянии других тканей, благодаря индуктивным межтканевым взаимодействиям.

Почему человек не может отращивать потерянные части своего тела? Чем мы хуже ящериц?

Ученые давно пытаются понять, каким образом земноводные — например, тритоны и саламандры — регенерируют оторванные хвосты, конечности, челюсти. Более того, у них восстанавливаются и поврежденное сердце, и глазные ткани, и спинной мозг. Способ, применяемый земноводными для саморемонта, стал понятен, когда ученые сравнили регенерацию зрелых особей и эмбрионов. Оказывается, на ранних стадиях развития клетки будущего существа незрелы, их участь вполне может измениться.

Это показали эксперименты над эмбрионами лягушек. Когда эмбрион имеет всего лишь нескольких сотен клеток, из него можно вырезать часть ткани, которой уготована участь стать шкурой, и поместить ее в область мозга. И эта ткань станет частью мозга. Если же подобная операция производится с более зрелым эмбрионом, то из клеток кожи все равно развивается кожа — прямо посреди мозга. Потому что судьба этих клеток уже предопределена.

Для большинства организмов клеточная специализация, из-за которой одна клетка становится клеткой иммунной системы, а другая, скажем, частью шкурки — это дорога с односторонним движением, и клетки придерживаются своей «специализации» до самой смерти.

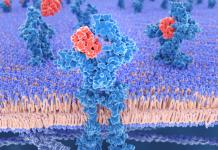

А клетки земноводных умеют обратить время вспять и вернуться к тому моменту, когда предназначение могло измениться. И если тритон или саламандра потеряли лапу, на поврежденном участке тела клетки костей, шкуры и крови становятся клетками без отличительных признаков. Вся эта масса вторично «новорожденных» клеток (ее называют бластемой) начинает усиленно делиться. И в соответствии с нуждами «текущего момента» становиться клетками костей, шкуры, крови… Чтобы стать в конце новой лапой. Лучше прежней.

А как у человека? Известно только два вида клеток, которые могут регенерировать , — это клетки крови и клетки печени. Но здесь принцип регенерации иной. Когда эмбрион млекопитающего развивается, немножко клеток остается в стороне от процесса специализации. Это — стволовые клетки. Они обладают способностью пополнять запасы крови или отмирающих клеток печени. Костный мозг тоже содержит стволовые клетки, которые могут становиться мышечной тканью, жиром, костями или хрящами — в зависимости от того, какие питательные вещества им даются. По крайней мере в кюветах.

Если ввести клетки костного мозга в кровь мыши с поврежденными мышцами, эти клетки собираются в месте повреждения и выправляют его. Впрочем, что верно для мыши, неприменимо к человеку. Увы, мышечные ткани взрослого человека не восстанавливаются.

А некоторые мыши — умеют

Есть ли шансы на то, что человеческое тело обретет способность регенерировать недостающие части

? Или подобное остается уделом научной фантастики?

Совсем недавно ученые твердо знали, что млекопитающие не могут регенерировать. Все изменилось совершенно неожиданно и, как часто бывает в науке, совершенно случайно. Иммунолог Элен Хебер-Кац из Филадельфии однажды дала своему лаборанту обычное задание: проколоть уши лабораторным мышам, чтобы нацепить им ярлычки. Через пару недель Хебер-Кац пришла к мышам с готовыми ярлычками, но… не нашла в ушках дырочек. Естественно, доктор устроила выволочку своему лаборанту и, невзирая на его клятвы, сама взялась за дело. Прошло несколько недель — и изумленному взору ученых предстали чистейшие мышиные ушки без всякого намека на заживленную ранку.

Этот странный случай заставил Хербер-Кац сделать совершенно невероятное предположение: а что если мыши просто регенерировали ткани и хрящи для заполнения ненужных им дырок? При пристальном рассмотрении выяснилось, что в поврежденных участках ушей присутствует бластема — такие же неспециализированные клетки, как у земноводных. Но мыши —млекопитающие, они не должны бы иметь такие способности…

А как другие части тела? Доктор Хебер-Катц отрезала мышкам кусочек хвоста и… получила 75-процентную регенерацию

!

Возможно, вы ждете, что сейчас я расскажу, как доктор отрезала мышиную лапку… Напрасно. Причина очевидна. Без прижигания мышь просто умрет от большой потери крови — задолго до того, когда начнется (если вообще начнется) регенерация потерянной конечности. А прижигание исключает появление бластемы. Так что полный список регенерационных способностей

катцевских мышей выяснить не удалось. Однако и это уже немало.

Но только, бога ради, не режьте хвосты своим домашним мышам! Потому что в филадельфийской лаборатории живут особенные питомцы — с поврежденной иммунной системой. И вывод из своих опытов Хебер-Катц сделала такой: регенерация присуща только животным с уничтоженными Т-клетками (клетками иммунной системы).

А у земноводных, кстати, вообще нет никакой иммунной системы. Значит, именно в иммунной системе и коренится разгадка этого феномена. Млекопитающие имеют такие же необходимые для регенерации тканей гены, как и земноводные, но Т-клетки не позволяют этим генам работать.

Доктор Хебер-Катц полагает, что организмы первоначально имели два способа исцеления от ран — иммунную систему и регенерацию

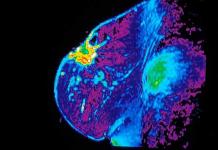

. Но в ходе эволюции обе системы стали несовместимы друг с другом — и пришлось выбирать. Хотя регенерация может на первый взгляд показаться лучшим выбором, Т-клетки для нас — насущней. Ведь они — основное оружие организма против опухолей. Что толку быть способным отращивать себе заново потерянную руку, если одновременно в организме будут бурно развиваться раковые клетки?

Получается, что иммунная система, защищая нас от инфекций и рака, одновременно подавляет наши способности к «саморемонту».

На какую клетку нажать

Дорос Платика, глава бостонской компании Ontogeny, уверен, что однажды мы сможем запустить процесс регенерации , даже если и не поймем все его детали до конца. Наши клетки хранят в себе врожденную способность отращивать новые части тела, точно так, как они это делали в процессе развития плода. Инструкция по выращиванию новых органов записана в ДНК каждой из наших клеток, нам просто нужно заставить их «включить» свою способность, а дальше процесс сам позаботится о себе.

Специалисты Ontogeny работают над созданием средств, включающих регенерацию. Первое — уже готово и, возможно, скоро будет разрешено к продаже в Европе, США и Австралии. Это — фактор роста под названием OP1, он стимулирует рост новой костной ткани. OP1 поможет при лечении сложных переломов, когда две части сломанной кости сильно не совпадают друг с другом и потому не могут срастись. Часто в таких случаях конечность ампутируют. Но OP1 стимулирует костную ткань так, что она начинает расти и заполняет собой промежуток между частями сломанной кости.

Все, что нужно сделать врачам, — это подать сигнал, чтобы костные клетки «росли», а тело само знает, сколько нужно костной ткани и где. Если такие сигналы роста найти для всех типов клеток, отрастить новую ногу можно будет при помощи нескольких инъекций.

Когда нога станет взрослой?

Правда, на пути к столь светлому будущему есть пара ловушек. Во-первых, стимулирование клеток к регенерации может привести к возникновению рака. Земноводные, не имеющие иммунной защиты, как-то иначе защищены от рака — вместо опухолей у них вырастают новые части тела. Но клетки млекопитающих так легко поддаются бесконтрольному обвальному делению…

Другая ловушка — это проблема времени. Когда у эмбрионов начинают расти конечности, химические вещества, диктующие форму новой конечности, легко распространяются по крошечному телу. У взрослых людей расстояния значительно больше. Можно решить эту проблему, сформировав очень маленькую конечность, и затем начать ее выращивать. Именно так и поступают тритоны. Для выращивания новой конечности им требуется всего пара месяцев, но мы-то ведь немного больше. Сколько времени потребуется человеку, чтобы вырастить новую ногу до нормального размера? Лондонский ученый Джереми Брокс считает, что не меньше 18 лет…

А вот Платика более оптимистичен: «Я не вижу причины, по которой нельзя отрастить новую ногу за считанные недели или месяцы».Так когда же врачи смогут предложить инвалидам новую услугу — отращивание новых ног и рук? Платика говорит, что через пять лет.

Неправдоподобно? Но ведь если бы пять лет назад кто-то сказал, что будут клонировать человека, никто бы ему не поверил… Но потом была овечка Долли. А сегодня мы, забыв об удивительности самой этой операции, обсуждаем совсем другую проблему — имеют ли право правительства остановить научный поиск? И принудить ученых искать для уникального эксперимента клочок экстерриториального океана? Хотя существуют и совершенно неожиданные ипостаси. Например стоматология. Хорошо бы если потерянные зубы отрастали… Этого и добились японские ученые.

Система их лечения, по информации ИТАР-ТАСС, основана на генах, которые отвечают за рост фибропластов — тех самых тканей, что растут вокруг зубов и держат их. Как сообщают ученые, сначала они проверили свой метод на собаке, у которой предварительно развили тяжелую форму парадонтоза. Когда все зубы выпали, пораженные участки обработали веществом, в состав которого входят эти самые гены и агар-агар — кислотная смесь, обеспечивающая питательную среду для размножения клеток. Спустя шесть недель у пса прорезались клыки. Такой же эффект наблюдался у обезьяны со стесанными до основания зубами. По словам ученых, их метод намного дешевле протезирования и впервые позволяет вернуть в прямом смысле свои зубы огромному числу людей. Особенно если учесть, что после 40 лет склонность к пародонтозу возникает у 80 процентов населения планеты.