Сверла предназначены для создания отверстий в материале – как сквозных, так и несквозных (углублений). Выпускаются сверла для самых различных материалов, которые используются в производстве и быту: для древесины и ее композитов, металла, бетона, пластика, камня и пр.

Сверление происходит в результате поступательного (вдоль оси) и вращательного движения сверла. Срез материала производится режущими кромками, которые могут иметь различную конфигурацию и углы заточки. К подвидам сверления относят засверливание (выполнение глухого отверстия) и рассверливание (расширение имеющегося отверстия до большего диаметра).

Существует множество видов сверл, различающихся назначением, конфигурацией рабочей поверхности, способом изготовления, видом материала, для которого они предназначены, и пр.

Виды сверл в зависимости от формы рабочей поверхности

Винтовое или спиральное. Самое востребованное сверло, используется для сверления самых различных материалов. Длина спирального сверла может достигать 28 см, диаметр – 80 мм.

Плоское или перьевое. Используется для сверления преимущественно глубоких, больших по диаметру отверстий. Рабочая часть имеет форму лопатки, в центре которой расположено выступающее острие для центровки. Лопатка может быть выполнена заодно с хвостовиком или быть сменной и крепиться к стержню с помощью державки или борштанги.

Сверло для глубокого сверления. Предназначено для выполнения отверстий, глубина которых, по меньшей мере, в 5 раз больше, чем диаметр. Сверло глубокого сверления имеет два винтовых канала, по которым в зону реза подается охлаждающая эмульсия. Каналы могут располагаться внутри сверла либо в припаянных трубках.

Сверло одностороннего реза. Применяется для сверления отверстий, к которым предъявляются повышенные требования в отношении точности. Сверла одностороннего резания имеют опорную плоскость и две режущие кромки, расположенные с одной стороны от центра.

Коронка или кольцевое сверло. По виду это полый цилиндр. Резание осуществляется стенкой цилиндра, на которой располагается режущая кромка. Сверление получается в виде кольца, внутри которого находится нетронутый материал (керн). После сверления он обычно остается в коронке, нужно только вытряхнуть его.

Центровочное сверло. С его помощью выполняется засверливание (наметка) центра.

Ступенчатое сверло. Относительно новый вид инструмента. Ими удобно сверлить листовой материал, особенно в тех случаях, когда нужно получить большое по диаметру отверстие – до 3,5 см и более.

По форме получающегося отверстия сверла подразделяются на конические, цилиндрические и ступенчатые.

Типы хвостовиков

В зависимости от формы и способа крепления в патроне или шпинделе хвостовики бывают:

- цилиндрические – наружная поверхность имеет форму цилиндра;

- конические – поверхность выполнена в виде конуса;

- граненые – на наружной поверхности имеются 3, 4 или 6 граней;

- типа SDS – хвостовик для крепления в патроне с особым фиксирующим механизмом.

Крепление самых распространенных в быту цилиндрических сверл производится в обычном патроне. Инструменты с коническим хвостовиком предназначены для использования на станках. Хвостовик типа SDS рассчитан на закрепление в перфораторе.

Технология изготовления сверл

Сверла относительно небольших диаметров (до 8-10 мм) обычно изготавливают из цельного прутка стали или сплава. Чаще всего используется быстрорежущая сталь марок Р9, Р9К15, Р18. Сверла больших диаметров изготавливают с помощью сварки; режущая часть выполняется из быстрорежущей стали, а хвостовик – из обычной углеродистой.

Для сверления твердых материалов – закаленной и легированной стали, камня, бетона – применяют сверла, которые на конце имеют припаянные твердосплавные пластины из победита или другого твердого сплава. Режущие кромки пластин могут иметь различную конфигурацию: винтовую, скошенную или прямую.

Виды покрытия

Сверла покрывают с разной целью: предохранения от коррозии, упрочнения поверхностного слоя, улучшения теплоотдачи, снижения трения. Самая распространенная и недорогая операция – оксидирование. Сверло покрывается оксидной пленкой черного цвета, которая защищает его от ржавчины и перегрева.

Покрытие нитридом титана (TiN) повышает срок службы сверла не менее чем в три раза. Однако такие сверла нельзя затачивать, поскольку при этом снимается упрочненный слой. Использующийся также для покрытия карбонитрид титана (TiCN) по своим свойствам близок к TiN.

Титано-алюминиевый нитрид (TiAlN) делает сверло еще более прочным. При его использовании инструмент может проработать в 5 раз дольше обычного.

Самым прочным покрытием считается алмазное напыление. Это и неудивительно. Алмаз занимает первое место по твердости среди прочих материалов. Сверла с алмазным напылением могут использоваться для сверления практически любых по твердости материалов, в том числе и каменных.

О чем говорит окраска сверла?

По цвету покрытия можно примерно определить характеристики сверла. Сверла обычного качества имеют характерную для стали серую краску.

Черный цвет говорит о том, что сверло подвергалось оксидированию. То есть, оно защищено от коррозии, и имеет улучшенные теплоотводящие свойства.

Легкий золотистый оттенок сообщает о том, что сверло прошла процедуру отпуска, во время которого снимаются внутренние напряжения.

Нитридное титановое покрытие проявляет себя ярким блеском позолоты. Сверла с ним имеют увеличенный срок службы и низкое трение при сверлении. Хотя они и стоят дороже, но с лихвой оправдывают свою цену длительной эксплуатацией.

Алмазное напыление можно узнать по желтому цвету и порошкообразной фактуре.

Сверла для металла

Для сверления металлов (стали, чугуна, цветных сплавов) обычно применяют спиральные сверла. Их продольные канавки хорошо справляются с отведением стружки, образующейся при сверлении.

Обрабатываемые материалы имеют различную твердость. Поэтому для их сверления должны использоваться сверла с разной твердостью рабочей части. Для обработки закаленных, легированных, жаропрочных сталей необходимо применять цельные твердосплавные сверла или те, которые имеют на кончике припаянные пластины из твердого сплава.

Сверла для древесины

Относительно небольшие отверстия до 12 мм в древесине или древесных композитах (ДСП, МДФ) можно сверлить обычным спиральным сверлом для металла. Но отверстия, к которым предъявляются повышенные требования по точности размеров и чистоте поверхности выполняют сверлами, специально предназначенными для древесины. Их изготавливают из инструментальной или углеродистой стали и для металла они не годятся.

Спиральные сверла. Предназначены для сверления малых и средних по диаметру отверстий. Как уже отмечалось, вместо них можно использовать спиральные сверла для металла, но отверстия после них получаются хуже качеством.

Винтовые сверла. Имеют острую режущую кромку и шнекоподобную форму. Благодаря последней из отверстия легко удаляется стружка. Это качественные сверла, которые применяют, если требуется получить глубокое отверстие с гладкой стенкой.

Перьевые сверла. Используются для получения отверстий относительно больших диаметров – от 10 до 25 мм и более. Это самые простые и недорогие сверла, их можно даже изготовить самому из подходящей пластины и круглого стержня. Но качество отверстий после них получается невысоким – шершавые стенки, не очень точные размеры.

Коронка. Термин «коронка» говорит о том, что этот инструмент выполнен в виде полого цилиндра, на кромках которого располагаются зубья. Сверление получается в виде кольца, из которого затем удаляется внутренняя часть. Коронка – незаменимый инструмент, если требуется получить большое отверстие – до 100 мм и более. В магазинах ее предлагают в виде набора, в котором имеется оправка, центровочное сверло с хвостовиком и несколько коронок разных диаметров.

Сверло Форснера. Это инструмент для выполнения точных отверстий в древесине (особенно мягкой), ДСП, ламинате и пр. У него имеется центровочное острие и подрезатель с острой кромкой. Благодаря последнему отверстие получается точным и гладким. Если нужно получить глухое отверстие с гладкими стенками и точными размерами, сверло Форснера справится с этой работой наилучшим образом.

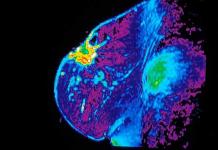

Сверла для каменных материалов

Для сверления кирпича, бетона, натурального или искусственного камня обычные сверла по металлу не годятся. Они мгновенно тупятся. Сверло или бур для каменных материалов должны иметь наконечник из твердых сплавов.

Сама операция сверления бетона, кирпича или камня также имеет особенности. Кроме вращательного движения, сверло или бур, вставленные в перфоратор, осуществляют еще и ударно-поступательное. Т. е. камень, по сути, не режется, а дробится.

Бур или сверло для перфоратора может иметь обычный цилиндрический, или особый стандартизированный хвостовик типа SDS (SDS-top, SDS-max или SDS-plus). Его преимущество состоит в том, что вставка и извлечение бура из патрона осуществляется без ключа и очень быстро, одним движением.

Небольшие и средние по диаметру отверстия в кирпиче и бетоне сверлят буром или сверлом с твердосплавным наконечником. Инструмент имеет форму шнека.

Если требуется просверлить большое отверстие, то применяют коронку с твердосплавными зубьями или алмазным напылением. Бурение может быть влажным (с подачей воды для охлаждения) и сухим. По окончании сверления внутри коронки остается керн – цилиндрический кусок вырезанного материала.

Твердосплавные пластины, припаянные к сверлу или буру, имеют разную твердость. Для сверления гранита применяются буры с пластинами из победита высокой твердости. Для работы с бетоном или кирпичом годятся средние или мягкие по твердости марки победита.

Сверла для керамики и стекла

Керамическую плитку или стекло сверлят коронкой или специальным копьевидным инструментом. Его наконечник изготовлен либо из победита, либо из карбида вольфрама. Если специализированный инструмент для стекла или плитки отсутствует, можно использовать сверло для бетона. Только обязательно острое, и работать им нужно осторожно, поскольку его форма не совсем подходит для такой работы.

Копьевидное сверло для плитки из керамики и коронка с алмазным напылением.

Коронка для стекла и кафеля почти не отличается от коронки для камня. Только на ее режущей кромке вместо зубьев имеется алмазное напыление.

Для сверления в кафеле больших отверстий используют инструмент, называемый балериной. Он напоминает обычный циркуль. Сверление производится с изнаночной стороны плитки. Обороты дрели устанавливают на минимум.

Универсальные сверла

Кроме вышеперечисленных специализированных сверл, есть еще универсальные. Ими можно обрабатывать практически любые материалы – кирпич с бетоном, плитку, дерево, пластик, алюминий, сталь. Универсальные сверла имеют хитроумную заточку, которая способна резать любой материал. Это очень удобно в тех случаях, когда приходится работать одновременно с разными материалами. Например, при ремонте квартиры.

В этой статье мы рассмотрим тот минимум важной информации, который необходимо знать о свёрлах при заточке сверла и при работе с ним.

Что есть что, а главное - где. Внешний вид сверла и его устройство.

- рабочая часть - её элементы осуществляют резание и обеспечивают правильное положение сверла в образуемом им отверстии. Рабочая часть сверла представляет собой цилиндр, прорезанный двумя диаметрально противоположными винтовыми канавками;

- канавка - нужна для отвода стружки из отверстия;

- ленточка - элемент для точного направления сверла и является дополнительным режущим сегментом. На типовом сверле их две;

- хвостовик - бывает цилиндрический или конический, и служит для установки сверла в шпиндель станка или в патрон дрели;

- спинка - является вторым несущим элементом сверла после перемычки (о ней ниже);

- ω - угол наклона винтовой канавки. От значения этого угла зависит форма срезаемой стружки и её отвод. Для сверл диаметром 10 - 22 мм предусмотрен угол наклона винтовой канавки ω=30°, для сверл меньших размеров этот угол тем меньше, чем меньше диаметр сверла, и для диаметра меньше 0,25 мм достигает 19°.

- рабочие режущие кромки - основные элементы сверла, при сверлении они образуют конусную поверхность резания;

- перемычка - является продолжением основных режущих кромок, она определяет прочность и жесткость сверла;

Ниже на рисунке представлены пять режущих сегментом сверла. Две рабочие режущие кромки, одна поперечная кромка и две ленточки.

Ширина ленточек должна быть достаточной для точного направления сверла в отверстии, но не слишком большой, чтобы не вызывать чрезмерного трения сверла о стенки отверстия. Чем больше диаметр сверла, тем шире ленточка. Поперечную кромку на свёрлах более 3 мм желательно стачивать, а при диаметре сверла более 18 мм настоятельно рекомендуется. Широкая перемычка не режет, а скоблит и выдавливает металл, вызывая при этом выделение дополнительного тепла, в следствии излишнего давление на сверло. При правильной заточке сверла угол наклона поперечной режущей кромки ψ должен быть равен 55°.

Непосредственно перед хвостовиком для повышения прочности сверла толщина перемычки постепенно возрастет за счет соответственного уменьшения глубины винтовых канавок. Поверхности винтовых канавок, примыкающие к главным режущим кромкам, являются передними поверхностями спирального сверла, по ним сходит срезаемая стружка,

Поверхности, примыкающие к главным кромкам, представляют собой задние поверхности сверла.

Задний угол сверла образуется при помощи касательной к задней поверхности сверла. Если бы задние углы этих режущих кромок были равны нулю, то задние поверхности на всем своем протяжении соприкасались бы с поверхностью резания, и между ними возникло бы большое трение. Трение тем меньше, чем больше величина заднего угла.

Указанные выше значения угла достигаются соответствующей заточкой задних поверхностей. Конусность режущей части сверла определяется углом 2 φ при его вершине, образуемым главными режущими кромками. От величины угла φ зависят форма режущей кромки, передний и задний углы, прочность сверла у перемычки и силы резания.

С уменьшением угла φ удлиняется главная режущая кромка, улучшается теплоотдача, однако прочность сверла резко понижается. Рекомендуемые значения угла 2 φ в зависимости от обрабатываемого материала приведены в таблице ниже.

Основные моменты при работе со сверлом, от которых, как ни старайся, никуда не деться:

- вне зависимости от сверла, новое оно или нет, при начале сверления не только образуется отверстие, но и запускается процесс затупления самого сверла. С каждым оборотом сверло будет погружаться медленнее и медленнее. С новым сверлом это будет не так заметно, но факт, остаётся фактом;

- скорость затупления сверла зависит от скорости его оборотов, количества оборотов по режущей поверхности, скорости подачи (давления на сверло), охлаждения, от материала сверла и от самого обрабатываемого материала;

- максимальный нагрев начинается с периферии сверла, так как там скорость резания выше;

- при сильном затуплении сверло во время резания издаёт резкий скрипящий звук, далее лавинообразно выделяется тепло, возрастает скорость износа и в результате инструмент приходит в негодность. Как реанимировать такие свёрла я расскажу в следующей статье или видеоролике на своём канале. Следите за комментариями.

Правила при сверлении металла:

- - отверстие должно быть накернено, при начале сверления не стоит оказывать сильного давления на сверло, так как можно повредить режущие кромки или попросту сломать сверло. Режущие кромки должны войти в металл плавно. Если сверлить дрелью, то возможен увод сверла даже в случае если оно накернено;

- при завершении сверления в момент выхода сверла из заготовки необходимо снизить давление на сверло. Это будет способствовать уменьшению торчащих заусенцев при выходе сверла, а также не позволит сверлу заклинить в заготовке и провернуться в патроне;

- обрабатываемую деталь необходимо надёжно закрепить, это техника безопасности и не стоит этим пренебрегать;

- работать в перчатках запрещено;

- если требуемое отверстие более 5 мм, то необходимо начинать сверлить деталь с малого сверла, постепенно увеличивая диаметр;

- при сверлении металла важно не перегреть сверло. Для этого применяют специальные охлаждающие жидкости, если их нет, то можно использовать масло. Если нет возможности использовать СОЖ, то процесс сверления проводят с перерывами, давая сверлу и заготовке остыть. Можно использовать банку с водой или маслом для окунания сверла. Чугун и цветные металлы можно сверлить без охлаждающей жидкости.

- при сверлении глубоких отверстий длина режущей части инструмента и винтовых канавок должна быть больше глубины отверстия. В противоположном случае выход стружки будет заблокирован и сверло заклинит. Основное внимание нужно обращать на активность отвода стружки из получаемого отверстия;

- в случае заклинивания сверла в заготовке для его извлечения используют реверс (включают вращение в обратную сторону).

Продолжение по работе со станком и свёрлами.

Рис. 1 Части сверла

Основные части сверла. Режущая часть (рис.1). Калибрующая (направляющая, транспортирующая) часть. Эти две части образуют рабочую часть сверла. Соединительная часть (шейка). Хвостовая часть.

Рабочая часть совместно с режущей и калибрующей частями образует две винтовые канавки и два зуба (пера), обеспечивающих процесс резания.

Калибрующая часть сверла, предназначенная для удаления стружки из зоны резания. Калибрующая часть по всей своей длине имеет ленточку и совместно с ней служит для направления сверла в отверстии.

Шейка у сверл служит для выхода шлифовального круга, а также для маркировки сверл.

Хвостовая часть бывает цилиндрической или конической с конусом Морзе. На конце хвостовой части имеется поводок или лапка.

Конструктивные элементы сверла

Сверло имеет сложную конструкцию и характеризуется диаметром и длиной сверла, шириной и высотой ленточки, диаметром спинки, центральным углом канавки, шириной зуба (пера) и диаметром (толщиной) сердцевины.

Диаметр сверла (d) . Выбор диаметра сверла зависит от технологического процесса получения данного отверстия.

Ленточка сверла. Обеспечивает направление сверла в процессе резания, уменьшает трение об поверхность отверстия и уменьшает теплообразование.

Ш ирина

ленточки бывает от0,2–2

мм в зависимости

от диаметра сверла. Ширину ленточки

выбирают:

ирина

ленточки бывает от0,2–2

мм в зависимости

от диаметра сверла. Ширину ленточки

выбирают:

при обработке легких сплавов равной

f =1,2+0,2682 ln { d -18+[(d -18) 2 +1] 1/2 } ;

при обработке других материалов

f =(0,1…0,5) d 1/3 .

Высота ленточки обычно составляет 0,025 d мм.

Для уменьшения трения при работе на ленточках делают утонение по направлению к хвостовику, т.е. обратную конусность по диаметру на каждые 100 мм длины. Для быстрорежущих сверл обратная конусность по диаметру составляет 0,03-0,12 мм. Для твердосплавных сверл – 0,1-0,12 мм.

С ердцевина

сверла

влияет на прочность и жесткость,

характеризуется диаметром сердцевины

–d

о

. Величина

диаметра сердцевины выбирается в

зависимости от диаметра сверла. Для

повышения жесткости и прочности сверла

его сердцевина утолщается к хвостовику

на 1,4-1,8 мм на каждые 100 мм длины.

ердцевина

сверла

влияет на прочность и жесткость,

характеризуется диаметром сердцевины

–d

о

. Величина

диаметра сердцевины выбирается в

зависимости от диаметра сверла. Для

повышения жесткости и прочности сверла

его сердцевина утолщается к хвостовику

на 1,4-1,8 мм на каждые 100 мм длины.

Перемычка сверла оказывает влияние на процесс резания.

Режущие элементы сверла. Рабочая часть сверла (см. рис.) имеет шестьлезвий (режущих кромок). Двеглавные режущие кромки (1-2, 1’-2’). Двевспомогательных кромки (1-3, 1’-3’) расположенных на калибрующей части и служащие для направления сверла в процессе работы. Двепоперечные кромки (0-2, 0-2’) образующие перемычку. Все эти лезвия расположены на двух зубьях и имеют непрерывную пространственную режущую кромку, состоящую из пяти разнонаправленных отрезков (3-1, 1-2, 2-2’, 2’-1’, 1’-3’).

Геометрические параметры сверла

Угол при вершине сверла - 2 . Для быстрорежущих сверл 118-120 о, для твердосплавных 130-140 о. Угол влияет на производительность и стойкость сверла, на силы резания, длину режущей кромки и элементы сечения стружки.

Угол наклона поперечного лезвия (перемычки)- ( =50-55 о ).

Угол наклона винтовых канавок сверла оказывает влияние на прочность, жесткость сверла и стружкоотвод.

Рекомендуется для хрупких материалов = 10-16 о, для обработки материалов средней прочности и вязкости - = 25-35 о, для обработки вязких материалов - = 35-45 о.

Угол наклона винтовой канавки в данном сечении х определяется по формуле

где r – радиус сверла;

r х – радиус сверла в рассматриваемой точке.

Шаг винтовых канавок

р

.

где D – диаметр сверла.

Диаметр сердцевины сверла – d o или К принимают равнымК =(0,125…0,145) D .

Для упрочнения инструмента диаметр К увеличивается к хвостовику сверла на 1,4 – 1,8 мм на 100 мм длины.

Диаметр спинки зуба сверла q выбирают по зависимостиq = (0,99…0,98) D .

П рофиль

стружечных канавок.

рофиль

стружечных канавок.

Угол стружечной канавки θ при обработке легких сплавов равен 116 о, других материалов 90…93 о.

Радиусы дуг , образующих профиль винтовой канавки сверла принимаются равнымиR к =(0,75…0,9) D , r к =(0,22…0,28) D , а центры дуг лежат на прямой, проходящей через центр поперечного сечения сверла.

Ширина пера. Различают ширину пера в нормальном к оси сечениюВ о и в сечении, нормальном направлению стружечной канавкиВ , которую указывают на чертеже инструмента. Ширину пераВ о определяют в нормальном к оси сверла сечении по формуле:

Передний угол главных режущих кромок . Угол является величиной переменной, наибольшее его значении на периферии сверла, а наименьшее – в центре. Угол может быть определен в нормальномN - N ( N ) сечении. Максимальное значение находится по формуле

Передние углы на поперечной режущей кромке имеют большие отрицательные значения (могут достигать -60 о). Меняются по длине кромки. Наибольшее значение в центре сверла.

Это приводит к следующему: режущая кромка не режет, а вдавливается в металл. На это тратится 65% осевой силы резания и 15% крутящего момента. Для уменьшения осевой силы уменьшают угол при вершине сверла, при этом крутящий момент возрастает и улучшаются его режущие свойства.

Задний угол главных режущих кромок - образуется на режущей части сверла на главных и поперечных режущих кромках. Является переменным и измеряется в нормальном и цилиндрическом сечениях.

Минимальное значение принимает на периферии сверла, максимальное – в центре. Эпюра углов показана на рисунке. Для сверл из быстрорежущих сталей принимается = 8-15 о. Для твердосплавных = 4-6 о.

Изменение передних и задних углов в процессе резания. В процессе резания передние и задние углы меняются и отличаются от углов заточки. Их называют кинематическими или действительными углами резания. Наибольшее значение при сверлении имеет кинематический задний угол.

Кинематический задний угол к изменяется вдоль главной режущей кромки сверла. Зависит от подачи и радиуса рассматриваемой точки режущего лезвия. Для обеспечения достаточного значения заднего угла в процессе резания его делают переменным вдоль режущей кромки. На периферии 8-14 о, а у сердцевины 20-25 о в зависимости от диаметра сверла.

Ф ормы

задней поверхности сверл.

Различают

одноплоскостные и двухплоскостные

формы задней поверхности.

ормы

задней поверхности сверл.

Различают

одноплоскостные и двухплоскостные

формы задней поверхности.

Оформление задней поверхности по плоскости. Это наиболее простой одноплоскостной способ заточки сверл, при нем необходимо иметь задние углы не менее 20 - 25°. При этом способе заточки значения заднего угла зависят от угла при вершине сверла2 и заднего угла на периферии .

Недостатком таких сверл является прямолинейная поперечная кромка, которая при работебез кондуктора не обеспечивает правильного центрирования сверла.

К двухплоскостной форме задней поверхности

сверл относится коническая, цилиндрическая

и винтовая форма задней поверхности.

двухплоскостной форме задней поверхности

сверл относится коническая, цилиндрическая

и винтовая форма задней поверхности.

Такая форма задней поверхности позволяет получить независимые значения заднего угла на периферии , угла при вершине2 и угла наклона поперечной кромки .

Коническая форма задней поверхности сверла является участком конической поверхности.

Для образования задних углов вершина конуса смещается относительно оси сверла на величину Н , равную или больше радиуса перемычки, иось конуса наклонена к продольной оси сверла под углом .

Цилиндрическая форма задней поверхности сверла является участком цилиндрической поверхности. Этот метод применяют редко.

Винтовая форма задней поверхности сверла является развертывающейся винтовой поверхностью. Она позволяет получить рациональное распределение значений задних углов и более выпуклую поперечную кромку сверла, что улучшает самоцентрирование сверла при работе.

У таких сверл увеличиваются значения задних углов на поперечной режущей кромке, что приводит к уменьшению осевых нагрузок. Большим преимуществом винтовой заточки является возможность автоматизации процесса заточки.

Наиболее многочисленной является группа спиральных сверл.

Спиральное сверло (рис. 2.2) представляет собой цилиндрический стержень, рабочая часть которого снабжена двумя винтовыми спиральными канавками, предназначенными для отвода стружки и образования режущих элементов. Наклон канавок к оси сверла составляет 10–45º. Рабочий конец сверла имеет конусообразную форму. На образующих конуса лежат две симметрично расположенные относительно оси сверла режущие кромки. Хвостовик нужен для закрепления сверла. Спиральные сверла делают с цилиндрическими или коническими хвостовиками.

Рис.2.2 Спиральное сверло с коническим хвостовиком

По точности изготовления они делятся на:

сверла общего назначения;

сверла точного исполнения.

Размерный ряд спиральных сверл начинается с малоразмерных сверл диаметром от 0,1 до 1,5 мм по ГОСТ 8034 с утолщенным цилиндрическим хвостовиком. Вследствие малых размеров этих сверл оправдано их изготовление целиком из быстрорежущих сталей Р6М3 и Р6М5К5 с твердостью рабочей части до 60 – 62 НRC.

Для обработки труднообрабатываемых материалов изготавливают цельные твердосплавные сверла диаметром от 0,6 до 1,0 мм из сплавов ВК10М, ВК15М. Стойкость спиральных сверл с твердосплавной рабочей частью в 20-30 раз выше стойкости обычных быстрорежущих сверл. Начиная с диаметра 1,5 мм твердосплавные сверла выполняют сборными по ГОСТ 17273. Рабочую твердосплавную часть этих сверл припаивают к хвостовику из стали 45. По ГОСТ 10902 и ГОСТ 4010 спиральные сверла изготавливают из быстрорежущих сталей типа Р12, Р6М3, для обработки конструкционных сталей и для сверления труднообрабатываемых материалов. Такие сверла имеют твердость 63-65 HRC. Быстрорежущие сверла выполняются как с правым, так и с левым направлением винтовых канавок. Спиральные сверла диаметром более 8 мм в целях экономии изготавливают сварными с рабочей частью из быстрорежущей стали и хвостовиком из конструкционной стали. Сверла с пластинками из твердого сплава по ГОСТ 5756 закрепляют в корпусе пайкой. По ГОСТ 6647 выполняются сверла с внутренним подводом охлаждающей жидкости для сверления труднообрабатываемых материалов.

Перовые сверла

Перовые (рис. 2.1 г), или, как их еще называют, ложечные, сверла отличаются простотой конструкции (представляют собой заострённую пластинку с весьма несовершенной формой рабочей части). В зависимости от того, какова форма заточки режущих кромок, различают односторонние и двусторонние перовые сверла. Все они имеют плоскую режущую часть с двумя режущими кромками, расположенными симметрично относительно оси сверла и образующими угол резания в 45, 50, 75, 90º. Недостаток таких сверл состоит в том, что отсутствует автоматический отвод стружки при сверлении, что портит режущие кромки и вынуждает часто вынимать сверло из просверливаемого отверстия. Кроме того, перовые сверла в процессе работы теряют направление и уменьшаются в диаметре при переточке.

Кольцевые сверла

Сквозные отверстия диаметром свыше 80 мм получают сверлами кольцевого сверления (рис. 2.1 з). Ими вырезается только кольцевая полость, а в центре остается стержень, который удаляется после окончания сверления. В дальнейшем стержень можно использовать в качестве заготовки.

Сверло представляет собой режущий инструмент для обработки отверстий в сплошном материале, либо для рассверливания отверстий при двух одновременно происходящих движениях: вращении сверла вокруг его оси и поступательном движении подачи вдоль оси инструмента.

В промышленности применяются следующие основные типы сверл: спиральные, перовые, пушечные, ружейные, для кольцевого сверления, центровочные, специальные. Сверла изготовляются из быстрорежущей стали марок Р18, Р12, Р9, Р6МЗ, Р9К5 и др.

Режущая часть спирального сверла состоит из двух зубьев, которые в процессе сверления своими режущими кромками врезаются в материал заготовки и срезают его в виде стружки. Это основная часть сверла. Условия работы сверла определяются главным образом конструкцией режущей части сверла.

Направляющая часть сверла необходима для создания направления при работе инструмента. Поэтому она имеет две направляющие винтовые ленточки, которые при сверлении соприкасаются с рабочей поверхностью направляющей втулки и со стенками обработанного отверстия. Направляющая часть имеет вспомогательные режущие кромки - кромки ленточки, которые участвуют в оформлении (калибровании) поверхности обработанного отверстия. Кроме этого направляющая часть сверла служит запасом для переточек инструмента. Она обеспечивает также удаление стружки из зоны резания.

Хвостовик служит для закрепления сверла на станке. Он с помощью цилиндрической шейки соединяется с рабочей частью сверла. Наиболее часто рабочая часть сверла изготовляется из быстрорежущей стали, а хвостовик из стали 45. Рабочая часть и хвостовик соединяются сваркой. В промышленности используются также твердосплавные сверла. Режущая часть этих сверл оснащается пластинками твердого сплава либо твердосплавными коронками. У твердосплавных сверл малого диаметра полностью вся рабочая часть может изготовляться из твердого сплава.