Самым основным предназначением данного агрегата является преобразование энергии механического типа, получаемой вследствие вращения турбины (газовой или паровой), в электрическую. Данное преобразование является результатом вращения магнитного поля самого ротора в статоре. Возникает это поле из-за установленного на роторе магнита или тока постоянного напряжения. Это способствует возникновению тока в обмотках статора, а также переменного трёхфазного напряжения. Они прямо пропорциональны этому полю.

Принцип действия турбогенератора основан на выработке электрической энергии в довольно длительном номинальном режиме функционирования. При этом данные агрегаты соединены с паровыми либо же газовыми турбинами. Применяются турбогенераторы на атомных и тепловых электростанциях. В зависимости от мощности данного оборудования, его разделяют на три основные категории:

- 2,5 - 32 МВт;

- 60 - 320 МВт;

- мощность турбогенераторов более чем 500 МВт.

Что касается частоты вращения, то турбогенераторы бывают:

- двухполюсные с частотой вращения от 1500 до 1800 оборотов в минуту;

- четырёхполюсные (300 - 3600 об/мин).

В устройство турбогенератора входит цилиндрический ротор, который монтируется на 2-х специальных подшипниках скольжения, и двухслойные обмотки статора. В зависимости от того, какая применяется система возбуждения, эти агрегаты могут быть с независимым и статическим самовозбуждением, а также бесщёточными.

В зависимости от электрической мощности и самих технических задач энергоснабжения, различают следующие типы турбогенераторов с различными системами охлаждения:

- масляные;

- воздушные;

- водородные;

- асинхронные;

- комбинированные водородно-водяные.

Последний тип данных устройств чаще всего используют для работы на АЭС. Асинхронные же турбогенераторы нашли своё применение в энергетических системах с высокими колебаниями нагрузки и составе мощных ТЭЦ. Агрегаты масляным и воздушным охлаждением применяют для работы на тепловых электростанциях (ТЭС), обладающих различной мощностью.

Срок службы турбогенераторов зависит от условий его эксплуатации. Также, на него влияет нагрев основных узлов (ротора, обмоток и сердечника статора) и охлаждающая среда. Кроме этого следует помнить и знать, что продолжительное превышение напряжения на трансформаторах, ограничителях напряжения, шунтирующих реакторах больше допустимого приводит к существенному снижению срока эксплуатации данного агрегата и росту аварийности.

Конструкция турбогенератора

Сюда входит два самых главных компонента - статор и ротор. Каждый из них обладает наличием множества элементов и систем. Ротор представляет собой вращающееся устройство турбогенератора. На него оказывают воздействие электромагнитные, механические и термические нагрузки. Статор же установлен стационарно. Но на него также влияют различные динамические нагрузки (высоковольтные, крутящие, вибрационные и др.).

Сердечник самого турбогенератора собирают из высоколегированной листовой горячекатаной стали. Если же его мощность превышает 100 МВт, то используется холоднокатаная сталь. Её листы расположены таким образом, чтобы направление, в котором движется магнитный поток в спинке самого сердечника, совпадало с направлением прокатки стали. Из этих листов набираются специальные пакеты, из которых уже формируются элементы сердечника. Все имеющиеся вентиляционные каналы между этими пакетами изготавливаются при помощи распорок из стали немагнитного типа.

Обмотки статора делают двухслойными и стойкими к коррозии. В каждый имеющийся паз вставляются два стержня, которые относятся к двум различным секциям. В самих обмотках применяется непрерывная изоляция. Статор турбогенератора включает в себя сам несущий корпус, в который устанавливается сердечник, и рёбра, жёстко связанные с опорными рамами. Между этими двумя элементами устанавливаются упругие детали. Изготавливаются они в виде прямоугольных эластичных призм. Между опорными площадками присутствуют сквозные овальные отверстия.

Паровая турбина турбогенератора

Это один из видов тепловых двигателей ротативного типа, который применяет энергию водяного пара. В ней происходит двукратное преобразование тепловой энергии пара в механическую работу. По сравнению с поршневой машиной, паровая турбина является на много удобней в использовании, экономичной и компактной.

При истечении самого пара сквозь сопла, его потенциальная энергия трансформируется в кинетическую, передаваемую непосредственно на сами лопатки. Комплект рабочих лопаток и неподвижных насадок называют ступенью турбины, которая может быть реактивной и активной.

Принцип действия данного устройства заключается в следующем. Через паропровод перегретый пар от котла подводится непосредственно к самой паровой турбине турбогенератора. Именно тут большая доля его тепловой энергии преобразуется в механическую работу. Затем этот отработанный с довольно сильно низким уровнем температуры и давления направляется в конденсатор. Тут присутствует система трубок, по которым постоянно прокачивается охлажденная вода. После соприкосновения с холодной поверхностью пар конденсируется, превращаясь в воду. Этот образовавшийся конденсат откачивается насосом и подаётся в сборный бак через специально предназначенный подогреватель и затем в паровой котёл. Отсюда можно сделать вывод, что в паровой турбине вода, пар и конденсат образуют замкнутый цикл. Потеря пара и воды совсем незначительная, но она компенсируется при помощи добавления в саму систему сырой воды, проходящую заранее через очиститель воды. Ту т она подвергается специальной химической обработке, чтобы удалить все нежелательные примеси.

КПД турбогенератора

Величина данного параметра определяется самим заводом-изготовителем, а именно конструкцией и числом применённых активных материалов. Но стоит помнить, что только лишь обслуживающий персонал при нормальной работе турбогенератора способен увеличить коэффициент полезного действия путём минимизирования определённых потерь.

КПД данного агрегата равен отношению выдаваемой полезной мощности к той мощности, которая подводится к турбогенератору от турбины. Этот показатель зависит от нагрузки, которую несёт само устройство. Для многих турбогенераторов максимальное значение данного коэффициента находится непосредственно в самой нагрузке, составляющей порядка 80-90% от номинальной. Это соответствует вполне нормальной работы турбины в экономичном режиме.

Выставка «Электро»

Данное международное мероприятие является самым масштабным не только в России, но и в странах СНГ. Тут будет осуществлён показ электрооборудования для энергетики, автоматизации, светотехники и электротехники.

Каждый посетитель выставки «Электро» в ЦВК «Экспоцентр» сможет увидеть самые актуальные и инновационные разработки в данной отрасли, начиная генерацией энергии и завершая её потреблением.

Здесь вы сможете более детально узнать о том, что такое турбогенератор, его назначение, типы, устройство и принцип работы. На данной выставке ежегодно уже 25 лет собираются ведущие специалисты и представители крупнейших производств со всего мира, чтобы обсудить самые актуальные вопросы и узнать много интересного в данной отрасли.

Турбогенератор служит для питания электроэнергией силовых, специальных и осветительных установок судна и предназначен как для раздельной, так и для параллельной работы с другим турбогенератором или дизель-генераторами, имеющими идентичные характеристики регулирования.

Турбогенератор допускает кратковременную, на период перевода нагрузки, параллельную работу с береговой электросетью.

Турбогенератор рассчитан на длительную работу в вакуумную систему.

Турбогенератор включает в себя следующие узлы и элементы:

Турбину паровую.

Редуктор одноступенчатый.

Генератор с самовозбуждением.

Подшипники турбин.

Фундаментную раму.

Муфту зубчатую.

Блок регулирования.

Насос-регулятор.

Блок защиты.

Быстрозапорный клапан (БЗК).

Электронасос масляный винтовой.

Масляный насос.

Маслоохладитель.

Фильтр масляный.

Центробежный маслоочиститель.

Инжектор масляный.

Эжектор отсоса с конденсатором.

Систему отсоса и дренажа.

Масло- и водопровод.

Выявитель нагрузки.

Сетевой электрический фильтр.

Клапан предохранительный.

Контрольно измерительную аппаратуру.

Пульт управления турбогенератором.

Общее описание турбогенератора

Турбогенератор состоит из турбины, редуктора и генератора, оси которых параллельны и лежат в горизонтальной плоскости. Паровая турбина через редуктор приводит во вращение генератор, вырабатывающий электрическую энергию.

Турбина, редуктор и генератор смонтированы на общей сварной фундаментной раме, часть которой используется как масляный бак для масляной системы генератора.

Турбина состоит из неподвижного корпуса 12 и 14 (см. чертеж) и вращающейся части - ротора 5, уплотнений 7 и 16, диафрагмы 13 и подшипников 4 и 18.

К верхней половине (передней) корпуса турбины 14, горизонтальным фланцем крепится клапанная коробка. К нижней передней половине корпуса турбины 12, крепится гибкая опора 2, задняя часть турбины опирается на две неподвижные опоры 20.

Выхлопной патрубок турбины выполнен сварношитым и направлен вверх.

Корпус турбины, для уменьшения тепловых потерь и уменьшения нагрева воздуха в МКО имеет теплоизоляцию с наружной обшивкой из алюминиевых листов.

Редуктор - одноступенчатый, служит для понижения числа оборотов с 7800 об/мин на валу турбины, до 1500 об/мин на валу генератора. Ротор турбины с шестерней редуктора соединен при помощи зубчатой муфты 21, а колесо редуктора с ротором генератора - жестким фланцем.

На фундаментной раме 1 размещены:

- - блок регулирования;

- - центробежный очиститель тонкой очистки, очищающий масло от находящихся в нем взвешенных частиц;

- - фильтр масляный грубой очистки щелевого типа;

- - электронасос масляный, винтовой, обеспечивающий смазку агрегата в момент пуска, остановки и в аварийных случаях;

- - щит контрольно-измерительных приборов, на котором смонтированы все необходимые манометры и мановакуумеры, а также электротахометр, обеспечивающий наблюдение за оборотами турбогенератора;

- - авторегулятор давления пара в системе уплотнения и отсоса, обеспечивающий нормальные уплотнения вала турбины, как в момент пуска, так и при работе под нагрузкой.

С правой стороны фундаментной рамы (см. со стороны входа пара) вмонтирован маслоохладитель, на кормовой стороне (в районе генератора) навешен эжектор отсоса с конденсатором. Наблюдение за уровнем масла осуществляется с помощью указателя уровня масла.

Наблюдение за температурой пара, масла и охлаждающей воды осуществляется при помощи термометров, установлнных в соответствующих местах.

Смазка турбогенератора (редуктора, турбины и генератора) жидкостная, форсированная и обеспечивается работой насоса-регулятора, расположенного на валу турбины. Подпор масла для работы насоса-регулятора создается масляным инжектором, питание которого осуществляется насосом-регулятором.

Сухой вес турбогенератора около 12500 кг, в рабочем состоянии вес турбогенератора около 13800 кг, больше за счет веса масла (около 1000 кг), залитого в масляный бак, и охлаждающей воды маслоохладителя и эжектора отсоса с конденсатором (около 300 кг). Турбогенератор монтируется на заказе без разборки его на отдельные узлы и детали.

Высокая частота вращения приводит к возникновению в роторе больших механических напряжений из-за действия центробежных сил. Для получения необходимой прочности ротор изготавливают массивным цилиндрическим из цельной стальной поковки. В качестве материала для роторов турбогенераторов относительно небольшой мощности с воздушным охлаждением используют углеродистую кованную сталь марки 35. Рогоры крупных турбогенераторов изготавливают из высоколегированной стали марок: ОХНЗМ, ОХН4МАР, 35ХНМ, 35ХНЗМА 35ХН4МА. 35ХН1МФА, 36ХНМА. 36ХНЗМФА, 36ХН1Н. на электромашиностроительном заводе из заготовки вытачивают все ступени ротора с припуском до чистоты, необходимой для проведения ультразвуковой дефектоскопии. По отражению звуковой волны удается обнаруживать дефекты размером более 3 мм на большой глубине. После чистовой обработки в роторе фрезеруют пазы под обмотку, токоподводы и для вентиляции (рис. 1). Пазы под обмотку возбуждения занимают примерно 2/3окружности бочки ротора. Оставшаяся свободной третья часть, образует два диаметрально расположенных больших зубца, через которые проходит главная часть магнитного потока генератора. В турбогенераторах российского производства используют четыре формы пазов (рис. 2), Глубина пазов определяется допустимой толщиной основания зубца, где возникают наибольшие растягивающие напряжения при вращении ротора.

В генераторах с форсированным охлаждением ротора на зубцах фрезеруют скосы для улучшения входа газа иззазора в отверстия пазовых клиньев (рис. 3).

При косвенном охлаждении обмотки возбуждения на поверхности ротора прорезают поперечные винтовые канавки небольшой глубины. Такое рифление бочки уменьшает поверхностные потери и увеличивает наружную поверхность, что приводит к улучшению охлаждения ротора. Температура обмотки ротора снижается в результате на 7--10 0 С.

Для выхода газа, охлаждающего лобовые части обмотки ротора, в больших зубцах прорезают по два вентиляционных паза такой же ширины, как и пазы для обмотки, но меньшей глубины. Вентиляционные пазы служат такжедля более эффективного охлаждения бочки ротора.

В роторах машин небольшой мощности для токоподвода обмотки возбуждения на валу со стороны возбудителя фрезеруют два диаметрально расположенных паза. В турбогенераторах, имеющих контактные кольца, вынесенные за подшипник, для токоподвода используют центральное отверстие ротора. Пазы токоподвода соединяют двумя отверстиями с центральным отверстием, которое дополнительно растачивают для укладки стержней токоподвода. Радиальные отверстия сверлят и в месте установки контактных колец.

В больших зубьях роторов с форсированным охлаждением об мотки вдоль первых обмоточных пазов сверлят два ряда отверстий для размещения балансировочных грузов. В турбогенераторах с поверхностным охлаждением ротора отверстия для балансировочных грузов сверлят в пазовых клиньях.

Для крепления центрирующего кольца и вентилятора на каждом хвостовике ротора обрабатывают посадочные площадки. Все кромки и углы пазов и зубцов ротора выполняют с закруглениями для устранения концентрации напряжений в этих местах. С аналогичной целью ступени ротора с различным диаметром имеют переходный радиус.

Участок вала, опирающийся на подшипник, называют цапфой. Размеры цапфы выбирают из соображений механической прочности самого вала и режима работы подшипника. Обрабатывают цапфы вала на полностью собранном роторе.

1.2. Конструкция обмотки ротора

Обмотка возбуждения двухполюсного турбогенератора состоит со ответственно из двух групп катушек, укладываемых в пазы ротора. Катушки, принадлежащие одной группе, располагаются концентрически на одном полюсном делении ротора относительно его большого зуба (рис. 4). Таким образом, обмотка возбуждения турбогенератора является распределенной, благодаря чему достигается близкая к синусоидальной форма МДС ротора. Число катушек в группе может составлять 7-10, а число витков в катушке 5-28. Рассмат- риваемые далее особенности конструкции обмоток возбуждения во многом определяются используемой системой охлаждения.

Ротор с поверхностным охлаждением. Каждую катушку обмотки возбуждения наматывают непрерывно из сплошного провода. На мотку производят на ребро, Для машин небольшой мощности используют проводник из чистой электролитической меди, а для более мощных генераторов - проводник из меди с присадкой серебра, который обладает значительно более высокой прочностью. Это объясняется тем, что витки обмотки возбуждения с течением времени укорачиваются. Укорочение может достигать 30-40 мм и является следствием одновременного действия термических напряжений н центробежных сил при пусках машины. При недостаточной механической прочности укорочение витков может привести к разрушению изоляции или меди обмотки возбуждения. Из-за намотки провода на ребро в углах изгиба происходит утолщение меди по внутреннему радиусу проводника. Общее увеличение высоты катушки состав- ляет несколько сантиметров. Поэтому утолщение каждого витка устраняют опиловкой или обжатием на специальном прессе.

Соединяют катушки между собой последовательно. Соединение выполняют по такой схеме; верхний виток одной катушки - с верх ним витком следующей, соответственно нижний виток - с нижним витком. При такой схеме четные катушки должны иметь правую намотку, а нечетные - левую. Специальных перемычек между катушками не требуется, так как их витки спаивают встык под углом 45° к оси проводника. Соединение между группами катушек выполняют обычно по верхним виткам, что возможно только при чет ном числе катушек на полюс. Выводные концы обмотки возбуждения изготавливают гибкими из набора медных шин толщиной 0,3 0,5 мм, которые крепят я пазах вала стальными клиньями.

Электрическая прочность корпусной изоляции обмотки возбуждения определяется максимальным испытательным напряжением, которое, в своё очередь, зависит от величин перенапряжении, возникающих в обмотке при аварийном разрыве цепи возбуждения. С другой стороны толщина корпусной изоляции ограничена допустимым температурным перепадом, который не должен быть выше 25-30°С. С учетом этих двух противоположных факторов толщину гильзы выбирают в пределах 1-1,2 мм.

Начиная с мощности 500 МВт и выше турбогенераторы серии ТВВ имеют трапецеидальный паз ротора. Сечение обмотки возбуждения при этом увеличивается до 30%. Однако это достигается за счет усложнения фрезерования пазов и выполнения катушек с витками различной ширины. Поперечный разрез паза генератора ТВВ-500-2 показан на рис. 5 , а. Прямолинейная пазовая часть катушки с трапецеидальным сечением выходит на 30 мм с каждой стороны из бочки ротора. Лобовые части катушек имеют уже прямоугольное сечение (рис. 5, б) с внутренними продольными каналами для охлаждения. На выходе из бочки ротора пазовая изоляция имеет дополнительные манжеты из стеклотекстолита. Пазы в этих местах несколько расширены.

Крепление лобовых частей обмотки возбуждения генераторов серии ТВВ показано на рис. 5,в. В аксиальном и тангенциальном направлениях катушки плотно закреплены специальными клиньями. Между кольцом и обмоткой установлены изоляционные сегменты. Компенсирующие устройства позволяют обмотке удлиняться при ее нагревании.

2.Пазовые клинья и демпферная система ротора

Клинья крепят в пазах ротора обмотку возбуждения и совместно с зубцами образуют демпферную систему ротора. При работе турбо генератора высшие пространственные гармоники поля статора индуцируют в бочке ротора вихревые токи, вызывающие дополнительные потери. При несимметричных режимах вихревые токи могут явиться причиной местных перегревов и снижения прочности бочки ротора. Демпферная система разгружает ротор от протекания вихревых токов и ослабляет магнитные поля, приводящие к их возник- никновению. Следовательно, клинья должны быть изготовлены из материала не только с высокой механической прочностью, но и хорошей электропроводностью. Клинья должны быть немагнитными, чтобы не увеличивать поле рассеяния обмотки возбуждения, Основные характеристики металлов, применяемых для изготовления клиньев, приведены в табл.1, а формы пазовых клиньев показаны на рис. 6.

Таблица 1

Механические свойства металла клиньев

|

Материал клина |

Предел прочности, 10 7 Па |

Предел текучести, 10 7 Па |

Относительное удлинение t 0 » 5 d , % |

Сжатие поперечного сечения, % |

|

Немагнитная сталь |

50 – 60 |

60 – 65 |

||

|

Алюминиевая бронза |

60 – 70 |

30 – 40 |

15 – 17 |

|

|

Силикомунц |

||||

|

Дюралюминий |

||||

|

Дюралюминий Д16Т |

45 – 49 |

32 – 36 |

В турбогенераторах небольшой мощности применялись составные по ширине паза клинья из магнитного (сталь) и немагнитного (бронза) материалов. Такая конструкция клина использовалась для улучшения формы кривой индукции в зазоре. В настоящее время составные клинья не применяются, а магнитные клинья устанавливают только в пазах, расположенных по обе стороны большого зуба.

В большинстве случаев пазовые клинья изготавливают из дюралюминия марки Д16Т, применение которого позволяет снизить напряжения от центробежных сил в бочке ротора и зубцах благодаря небольшой плотности. Длина клина составляет 300-350 мм. Стыки между клиньями выполняют с зазором в 1 -1,5 мм. Стыки совмещают с кольцевыми выточками на бочке ротора. Это предот- вращает концентрацию напряжении в зубцах в местах стыков. Клинья устанавливают в пазу плотно, чтобы они не смогли впоследствии сдвинуться и перекрыть в турбогенераторах с форсированным охлаждением вентиляционные каналы в обмотке, а также чтобы получить хороший электрический контакт с бочкой ротора. Плотность установки создается только по поверхности заплечиков клиньев, являющихся их опорной частью.

В генераторах типа ТВВ для повышения устойчивости роторов к нагревам, обусловленным токами, проходящими по поверхности бочки, клиньям и бандажам при не симметричных режимах, в торцевой зоне ротора устанавливают медные сегменты с посеребренной поверхностью. Сегменты имеют вид гребенки, зубья которой входят под концевые клинья пазов с обмоткой н специальных пазов в больших зубцах. Сегменты укладывают в два слоя с перекрытием стыков .

3. Бандаж ротора

Условия работы бандажа . Бандажный узел ротора предназначен для крепления лобовых частей обмотки возбуждения. Он состоит из бандажного кольца, центрирующего (или упорного) кольца н деталей их крепления. Основной деталью узла является бандажное кольцо, которое воспринимает действие центробежных сил и удерживает лобовые части об мотки возбуждения от отгиба а радиальном направлении. Центрирующее кольцо воспринимает усилия от теплового расширения обмотки, а также обеспечивает сохранение цилиндрической формы бандажного кольца и центровку его относительно оси вала. В тех конструкциях узла, в которых центрирующее кольцо не имеет посадки на вал ротора, оно называется упорным кольцом.

Бандажное кольцо является наиболее нагруженной деталью турбогенератора. Прочное крепление его может быть осуществлено только горячей посадкой с натягом. Значение натяга определяется расчетным путем, Натяг должен создавать плотное соединение кольца не только при номинальной частоте вращения, но и при угонной - 3600 об/мин (при эксплуатации турбогенератора в случае внезапного сброса нагрузки частота вращения ротора может увеличиться на 20%).

Масса лобовых частей обмотки ротора распределена неравно мерно относительно продольной и поперечной осей ротора, отчего в кольце кроме растягивающих усилий возникают изгибающие моменты, стремящиеся придать бандажному кольцу овальную форму. Собственная масса кольца при вращении также создает центробежные усилия, составляющие до 70% всей нагрузки на кольцо. Токи в бочке ротора от обратно синхронных полей статора могут замыкаться через бандажное кольцо (рис. 7), в результате посадочные контактные поверхности, а также контактные поверхности между клиньями и зубцами могут сильно нагреваться, вплоть до подгара и выплавления металла. Знакопеременные усилия и вибрация ротора с течением времени ослабляют посадку, вследствие чего бандажное кольцо может сползти c места посадки.

4.Уплотнение вала

Назначение и принцип работы . Утечка водорода через кольцевой зазор между валом ротора и торцевыми щитами в окружающее пространство предотвращается специальным уплотнением. Уплотнения вала бывают двух типов: торцевые н цилиндрические (кольцевые). Принцип их работы основан на создании встречного потока масла в узком зазоре между валом н неподвижным вкладышем уплотнения (рис. 8), запирающим выход водорода из корпуса статора. Превышение давления масла над давлением водорода составляет 0,05-0,09 МПа. Вкладыш уплотнения покрыт слоем баббита, В баббите сделана клиновидная разделка, благодаря которой, как и в подшипнике, создается масляный клин между валом и вкладышем. При номинальной частоте вращения в масляном слое развивается гидродинамическое усилие, которое вместе с гидростатическим усилием, создаваемым насосами маслоснабжения, отжимает вкладыш от вала.

В цилиндрических уплотнениях в качестве прижимающей силы используется только сила тяжести самого вкладыша. В уплотнениях торцевого типа прижимающее усилие может создаваться давлениями водорода, масла, пружинами. Равновесие между прижимающим и отжимающим усилиями наступает при номинальной частоте вращения при толщине масляного слоя 0,07-0,15 мм, обеспечивающей чисто жидкостное трение.

Масло в уплотнении растекается как в сторону водорода, так и в строну воздуха. Масло, текущее в сторону водорода, отдает не которое количество содержащегося в нем воздуха, и, наоборот, поглощает водород. Уплотнения торцевого типа позволяют получить относительно малые утечки водорода из генератора, что имеет важное значение при повышенном давлении газа. Загрязнение маславодородом и воздухом также весьма незначительно из-за малых зазоров между валом и вкладышем. Однако монтаж торцевых уплотнений сложен, они чувствительны к тепловым расширениям вала и не допускают перерыва в снабжении маслом. В последнем случае возникает полусухое трение, которое приводит к выплавлению баббита и повреждению поверхности вала. Восстановление масло снабжения, как правило, уже не позволяет возобновить нормальную работу уплотнения, т. е. неизбежна аварийная остановка генератора.

Электрической энергии, приводимый во вращение паровой или газовой турбиной. Обычно это синхронный генератор, непосредственно соединенный с турбиной тепловой электростанции (ТЭС). Так как турбины, используемые на ТЭС, работающих на органическом топливе, имеют наилучшие технико-экономические показатели при больших частотах вращения, то турбогенераторы, находящиеся на одном валу с турбинами, должны быть быстроходными (частота вращения 1500 или 3000 об/мин).

Турбогенератор является электрической машиной горизонтального исполнения. Ее обмотка возбуждения расположена на роторе с неявно выраженными полюсами, трехфазная рабочая обмотка - на статоре. Ротор, испытывающий сильные механические напряжения, выполняют из целых поковок высококачественных сталей. По условиям прочности линейная скорость точек ротора не должна превышать 170-190 м/с, что ограничивает его диаметр до 1, 2-1, 3 м. Относительно малый диаметр ротора обусловливает его сравнительно большую длину, которая, однако, ограничена допустимым прогибом вала и не превышает 7, 5-8, 5 м. На поверхности ротора профрезерованы продольные пазы, в которые укладывают витки обмотки возбуждения. Обмотку крепят клиньями, закрывающими пазы, и массивными бандажами из немагнитной стали, охватывающими лобовые (торцевые) части обмотки. Питается обмотка от возбудителя электрических машин.

Статор турбогенератора состоит из корпуса и сердечника с пазами для обмотки. Сердечник изготовляют из нескольких пакетов, набираемых из листов электротехнической стали толщиной 0, 35-0, 5 мм, покрытых слоем лака. Между отдельными пакетами оставляют вентиляционные каналы шириной 5-10 мм. В пазах обмотку крепят клиньями, а ее лобовые части укрепляют на специальных кольцах, расположенных в торцевой части статора. Сердечник помещают в стальной сварной корпус, закрываемый с торцов щитами.

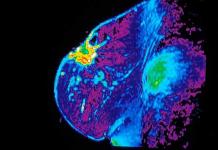

Турбогенераторы атомных электростанций обладают особенностями, связанными с тем, что пар, вырабатываемый в ядерном реакторе, имеет относительно низкие параметры. Это позволяет выполнять ротор с диаметром до 1, 8 м. При этом размер поковки ротора ограничивается технологическими возможностями, максимальная масса поковки достигает 140-180 т. Турбогенераторы мощностью до 30 Мвт имеют замкнутую систему воздушного охлаждения; при мощности свыше 30 Мвт воздушную среду заменяют водородной с избыточным давлением около 5 кн/кв.м. Использование водорода в качестве теплоносителя позволяет увеличить съем тепла с охлаждаемых поверхностей, так как теплоемкость водорода в несколько раз превышает теплоемкость воздуха, и повысить мощность турбогенератора. Циркуляция теплоносителя обеспечивается вентиляторами, расположенными на одном валу с турбогенератором. Тепло снимается с поверхностей изолированных проводников и стальных сердечников. Нагревшийся теплоноситель поступает в специальный охладитель. При водородном охлаждении он встраивается в турбогенератор и вся система охлаждения герметизируется. Для интенсификации охлаждения при мощности турбогенератора свыше 150 Мвт давление водорода в системе повышают до 300-500 кн/кв.м, а при мощности свыше 300 Мвт используют внутреннее охлаждение проводников обмотки водородом или дистиллированной водой. При водородном охлаждении проводники обмотки делают с боковыми вырезами-каналами, а при водяном охлаждении применяют полые проводники. В крупных турбогенераторах охлаждение обычно комбинированное: например, обмотки статора и ротора охлаждаются водой, а сердечник статора - водородом. Повышение мощности турбогенератора приводит к снижению удельного расхода материалов и к снижению затрат на его изготовление в расчете на квт мощности.

Введение

1. Технические данные

2. Устройство и работа генератора

3. Указания по технике безопасности

Заключение

Список литературы

Введение

Турбогенераторы (ТГ) представляют собой основной вид генерирующего оборудования, обеспечивающего свыше 80% общего мирового объема выработки электроэнергии. Одновременно ТГ являются и наиболее сложным типом электрических машин, в которых тесно сочетаются проблемы мощности, габаритов, электромагнитных характеристик, нагрева, охлаждения, статической и динамической прочности элементов конструкции. Обеспечение максимальной эксплуатационной надежности и экономичности ТГ является центральной научно-технической проблемой.

В отечественном турбогенераторостроении огромный вклад в развитие теории, разработку вопросов расчета, проектирования и эксплуатации ТГ внесли многие ученые, исследователи, конструкторы, среди которых в первую очередь следует отметить Алексеева А.Е., Лютера Р.А., Костенко М.П., Одинга А.И., Бергера А.Я., Комара Е.Г., Ефремова Д.В., Иванова Н.П., Глебова И.А., Казовского Е.Я., Еремина М.Я., Вольдека А.И., Жерве Г.К., Важнова А.И. Среди зарубежных специалистов следует отметить Видемана Е., Келленбергера В., Шуйского В.П., Готтера Г.

Вместе с тем, несмотря на огромное количество работ, выполненных за прошедшие десятилетия, вопросы дальнейшего развития теории, разработки более совершенных технологий и конструкций ТГ, методов расчета и исследований не теряют своей актуальности.

Турбогенератор - неявнополюсный синхронный генератор, основная

функция которого состоит в конвертации механической энергии в работе от паровой

или газовой турбины в электрическую при высоких скоростях вращения ротора

(3000,1500об/мин). Механическая энергия от турбины конвертируется в

электрическую при помощи вращающегося магнитного поля, которое создается током

постоянного напряжения, протекающего в медной обмотке ротора, что в свою

очередь приводит к возникновению трехфазного переменного тока и напряжения в

обмотках статора. В зависимости от систем охлаждения турбогенераторы

подразделяются на несколько видов: генераторы с воздушным охлаждением, генераторы

с водородным охлаждением и генераторы с водяным охлаждением. Также существуют

комбинированные типы, например, генератор с водородно-водяным охлаждением

(ТВВ). Турбогенератор ТВВ-320-2 предназначен для выработки электрической

энергии на тепловой электростанции при непосредственном соединении с паровой

турбиной К-300-240 Ленинградского металлического завода или Т-250-240

Уральского турбомоторного завода.

1. Технические данные

Номинальные параметры генератора при номинальном давлении и

температуре охлаждающих сред даны в табл. 1.

|

Наименование основных параметров |

Номинальный режим |

Длительно допустимый режим |

|

Полная мощность, квт |

||

|

Активная мощность, квт |

||

|

Коэффициент мощности |

||

|

Напряжение. в |

||

|

Частота, гц |

||

|

Скорость вращения, об/мин |

||

|

Коэффициент полезного действия, % |

Не нормируется |

|

|

Критическая скорость вращения, об/мин |

||

|

Соединение фаз обмотки статора |

Двойная звезда |

|

|

Число выводов обмотки статора |

Основные параметры охлаждающих сред

Водород в корпусе статора

Дистиллят в обмотке статора

Техническая вода в газоохладителях

Техническая вода в теплообменниках обмотки статора

Избыточное давление технической воды должно быть не больше

избыточного давления дистиллята в обмотке.

Допустимое отклонение определяется температурой дистиллята.

Наибольшая допустимая температура отдельных узлов генератора

и охлаждающих сред. Изоляция обмоток генератора класса "B".

Наибольшая допустимая температура отдельных узлов генератора и охлаждающих сред указана в табл. 2.

|

Наименование элементов генератора |

Наибольшая температура, измеренная |

||

|

по сопротивлению |

по термометрам сопротивления |

По ртутным термометрам |

|

|

Обмотка статора |

|||

|

Обмотка ротора |

|||

|

Сердечник статора |

|||

|

Горячий дистиллят на выходе из обмотки |

|||

|

Горячий газ в генераторе |

|||

*Допускается превышение температуры обмотки ротора над

температурой холодного водорода не более чем на 75.

Допустимая температура по температурам сопротивления,

заложенным под клинья статорной обмотки, не должна превышать 75 между показаниями наиболее и

наименее нагретого термометров сопротивления не должна превышать 20 могут быть уточнены по согласованию

с предприятием-изготовителем для каждой конкретной машины после проведения

тепловых испытаний.

Дополнительные технические данные

|

Расход масла на подшипник генератора (без уплотнения вала), л /мин |

|

|

Избыточное давление масла в опорных подшипниках, кгс/см 2 |

|

|

Расход масла на уплотнения вала с обеих сторон генератора, л/мин |

|

|

Газовый объем собранного генератора, м 3 |

|

|

Число ходов воды газоохладителя |

|

|

Масса газоохладителя, кг |

|

|

Масса ротора генератора, кг |

|

|

Масса средней части с серьгой для монтажа (без рым-лап), кг |

|

|

Масса концевой части, кг |

|

|

Масса статора с рым-лапами, газоохладителями и щитами, кг |

|

|

Масса подшипника с траверсой и фундаментной плитой, кг |

|

|

Масса вывода концевого (крайнего), кг |

|

|

Масса полущита наружного, кг |

2. Устройство и работа генератора

Общая функциональная схема работы

Генератор выполнен с непосредственным охлаждением обмотки статора дистиллированной водой (дистиллятом), а обмотки ротора и сердечника статора – водородом, заключенным внутри газонепроницаемого корпуса.

Дистиллят в обмотке статора циркулирует под напором насосов и охлаждается теплообменниками, расположенными вне генератора.

Охлаждающий водород циркулирует в генераторе под действием вентиляторов, установленных на валу ротора, и охлаждается газоохладителями, встроенными в концевые части корпуса генератора.

Циркуляция воды в газоохладителях и теплообменниках осуществляется насосами, расположенными вне генератора.

Маслоснабжение опорных подшипников и уплотнений вала производится от масляной системы турбины.

Для аварийного снабжения маслом опорных подшипников и уплотнений вала на выбеге агрегата предусмотрены резервные баки, установленные вне генератора.

Генератор возбуждается от высокочастотного индукторного генератора через полупроводниковые выпрямители.

Корпус статора и фундаментные плиты

Сварной газонепроницаемый корпус статора состоит из средней части, несущей сердечник с обмоткой, и двух концевых частей.

В концевых частях располагаются лобовые части обмотки и газоохладители.

В концевой части со стороны возбудителя установлены концевые выводы обмотки - вверху нулевые, а внизу линейные.

Механическая прочность корпуса достаточна, чтобы статор мог выдержать без остаточных деформаций внутреннее давление в случае взрыва водорода.

Наружные щиты статора непосредственно объединены с внутренними щитами, к которым прикреплены щиты вентилятора.

Половины щитов вентиляторов изолированы от внутренних щитов и между собой.

Разъемы щитов расположены в горизонтальной плоскости.

В щитах и в бочке ротора предусмотрены специальные каналы, по которым охлаждающий газ попадает в лобовые части обмотки ротора.

Газоплотность соединений соединения плоскостей корпуса и наружных щитов обеспечивается резиновым шнуром, приклеенным по дну канавок, выфрезерованных в наружных щитах.

Чтобы приникнуть внутрь корпуса, не разбирая наружных щитов, в нижней его части предусмотрен люк.

До установки генератора на фундамент статор опирается на транспортные лапы, приваренные к корпусу.

Статор устанавливается на фундамент посредством рым- лап, которые при транспортировании снимаются.

Основанием для генератора и возбудителя служат фундаментные плиты, выполненные из стальных листов. Они устанавливаются во время монтажа на закладные плиты и постоянные подкладки и подливаются бетоном.

Для крепления генератора к фундаменту используются фундаментные шпильки.

Основанием для подшипника генератора является фундаментная плита коробчатого типа.

Газоохладители

Выделяющееся в генераторе тепло отводится четырьмя вертикальными охладителями.

Каждый охладитель состоит из биметаллических, латунно-алюминиевых трубок с прокатанными алюминиевыми ребрами.

Трубки завальцованы с обеих сторон в трубные доски, к которым приболчены камеры, уплотненные резиной и связанные между собою рамами.

Охладители вставляются в статор сверху и верхними трубными досками опираются на концевые части статора.

Нижние камеры по отношению к корпусу статора уплотнены резиной таким образом, что обеспечивается свободное тепловое расширение охладителей в вертикальном направлении.

Съемные крышки водяных камер позволяют производить чистку трубок и контроль за их состоянием, не нарушая герметичности корпуса статора.

Напорные и сливные трубы присоединены к нижним крышкам.

Для выпуска воздуха из верхних камер охладителей предусмотрены контрольные дренажные трубки.

Каждая трубка, пропущенная через одну из охлаждающих трубок и нижнюю камеру, заканчивается фланцем, приваренным к камере.

К фланцам присоединяются отводящие трубки с кранами, которые во время работы генератора должны быть постоянно открыты с минимальным сливом воды в дренаж.

Сердечник статора

Сердечник статора собран на клиньях из сегментов электротехнической стали толщиной 0.5 мм и вдоль оси разделён вентиляционными каналами на пакеты.

Поверхность сегментов покрыта изоляционным лаком.

Клинья сердечника статора приварены к поперечным кольцам корпуса.

Спрессованный сердечник статора стягивается нажимными кольцами из немагнитной стали. Зубцовая зона крайних пакетов уплотнена нажимными пальцами из не магнитной стали, установленными между сердечником и нажимными кольцами.

Для демпфирования электромагнитных потоков рассеяния лобовых частей обмотки статора под нажимными кольцами установлены медные экраны.

Для уменьшения передачи на корпус и фундамент стопериодных колебаний сердечника в клиньях статора выполнены продольные прорези, что создаёт упругую связь сердечника статора с корпусом.

Обмотка статора

Обмотка статора-трехфазная, двухслойная, с укороченным шагом, стержневая, с транспозицией элементарных проводников. Лобовые части обмотки-корзиночного типа. Стержни обмотки сплетены из сплошных и полых элементарных изолированных проводников и в пазах сердечника закрепляются специальными клиньями.

Для охлаждения обмотки по полым проводникам проходит дистиллированная вода.

На концах стержней припаяны наконечники для подвода воды к полым проводникам. Наконечники припаяны к стержням твёрдым припоем типа П Ср. Электрическое соединение стержней осуществляется медным хомутом и клиньями с пайкой мягким припоем типа ПОС.

Начала и концы обмотки выведены наружу через концевые выводы. Обозначение линейных и нулевых концевых выводов указано на монтажном чертеже, входящем в комплект эксплуатационной документации.

Для подвода и слива охлаждающей воды из обмотки статора имеются кольцевые коллекторы, установленные на изоляторах. Соединение коллекторов со стержнями обмотки осуществляется водосоединительными трубками из изоляционного материала. Охлаждающая вода в обмотке проходит по двум стержням, шинам и выводам, соединенным последовательно. Для контроля заполнения коллекторов водой и для выпуска из них воздуха в верхних точках коллекторов установлены дренажные трубки, выведенные из корпуса статора наружу.

В период эксплуатации дренажные трубки должны быть открыты с минимальным сливом для непрерывного удаления воздуха из системы охлаждения обмотки статора. Контроль проходимости дистиллята в стержнях обмотки статора осуществляется измерением температуры термосопротивлениями, заложенными под клинья в каждом пазу сердечника статора.

Ротор изготовлен из цельной поковки специальной стали, обеспечивающей его механическую прочность при всех режимах работы генератора.

Обмотка ротора выполнена из полосовой меди с присадкой серебра. Её охлаждение осуществляется непосредственно водородом по схеме самовентиляции с забором газа из зазора машины.

Дюралюминиевые клинья, удерживающие обмотку в пазах, имеют заборные и выходные отверстия для охлаждающего газа, совпадающие с боковыми каналами, выфрезерованными в катушках.

Пазовая и витковая изоляции катушек выполнены из прессованного стеклополотна на теплостойком лаке. Контактные кольца, насаженные в горячем состоянии на промежуточную, изолированную от них втулку, установлены за подшипником со стороны возбудителя.

Стержни токоподвода, расположенные в центральном отверстии ротора, соединяются с обмоткой и контактными кольцами с помощью изолированных гибких шин и специальных изолированных болтов, которые для обеспечения газоплотности ротора имеют уплотнения сальникового типа.

Роторные бандажи, выполненные из специальной немагнитной стали, имеют горячепрессовую посадку на центрирующую заточку бочки ротора.

От осевых перемещений бандажное кольцо удерживается кольцевой шпонкой и гайкой, навинченной на носик бандажа с наружной стороны.

Лобовые части обмотки ротора изолированы от бандажей и центрирующих колец изоляционными сегментами.

Опорные подшипники

Опорный подшипник генератора, установленный со стороны возбудителя, является подшипником стоякового типа и имеет шаровой самоустанавливающийся вкладыш.

Смазка подшипника-принудительная. Масло подаётся под избыточным давлением из напорного маслопровода турбины.

В конструкции подшипника предусмотрен дистанционный контроль температуры баббита вкладыша и сливного масла с помощью термометров сопротивления. Визуальный контроль слива масла производится через стекло в патрубке.

На удлинённой части основания стояка подшипника установлена щеточная траверса, которая служит для подвода тока возбуждения к контактным кольцам ротора.

Для устранения подшипниковых токов предусмотрена изоляция этого подшипника от фундамента и от всех маслопроводов.

На стойке каркаса траверсы предусмотрена установка изолированной от корпуса щётки, которая используется при измерении сопротивления изоляции обмотки ротора и для введения защиты от двойного замыкания обмотки ротора на корпус.

Опорный подшипник генератора со стороны турбины поставляется турбинным заводом.

Уплотнения вала

Для предотвращения выхода водорода из статора на наружных щитах генератора установлены двухкамерные масляные уплотнения вала торцевого типа. В уплотнениях этого типа вкладыш с баббитовой заливкой постоянно прижимается к упорному кольцу вала ротора давлением прижимного масла и следует за всеми перемещениями ротора вдоль оси.

Уплотняющее масло под давлением, превышающим давление газа в генераторе, подаётся в напорную камеру и оттуда через отверстия во вкладыше поступает в кольцевую канавку, проточенную в баббитовой заливке вкладыша. Затем масло заполняет радиальные канавки и клиновые скосы и растекаясь в обе стороны от кольцевой канавки, образует при вращении сплошную пленку, которая препятствует утечке газа из корпуса генератора.

Камеры уплотняющего и прижимного масла, образованные между корпусом и вкладышем, уплотнены резиновыми шнурами, помещенными в кольцевые канавки на поверхности вкладыша.

Для защиты внутренней полости статора от попадания масла предусмотрены маслоуловители, установленные на наружных щитах между уплотнением вала и внутренней полостью статора, и дополнительные камеры в вентиляторных щитах.

Для устранения подшипниковых токов корпус уплотнения и маслоуловитель со стороны возбудителя изолированы от наружного щита и маслопроводов.

Необходимое давление уплотняющего и прижимного масла обеспечивается регуляторами, входящими в систему маслоснабжения.

Вентиляция

Вентиляция генератора осуществлена по замкнутому циклу. Газ

охлаждается газоохладителями, встроенными в корпус статора. Необходимый напор

газа создаётся двумя вентиляторами, установленными на валу ротора.

3. Указания по технике безопасности

На электростанциях, оборудованных генераторами с водородным охлаждением, руководствоваться ведомственными правилами по технике безопасности.

При работе генератора с водородным охлаждением в какой-то степени происходить утечка водорода в атмосферу. Образовавшаяся газовая смесь может загореться, а при содержании в ней пяти и более процентов водорода- взорваться.

Чтобы исключить возможность пожаров и взрывов во время монтажа, при подготовке к работе и в эксплуатации, принять меры к тому, чтобы поблизости от генератора не было невентилируемых объемов, куда может проникать водород.

При осуществлении вентиляции этих объёмов исключить возможность попадания водорода на узлы агрегата, работающего с искрением или имеющего высокую температуру.

Допуск обслуживающего персонала в корпус генератора производить после того, как из него полностью вытеснен углекислый газ и проведен химический анализ воздуха.

Заключение

В настоящее время электроэнергия в основном вырабатывается на тепловых, гидравлических и атомных электростанциях. Из них преимущественное развитие получили тепловые электростанции, что объясняется следующим. Стоимость электроэнергии, вырабатываемой гидроэлектростанциями, значительно ниже стоимости электроэнергии, вырабатываемой тепловыми станциями. Однако по размерам капиталовложений гидроэлектростанции в несколько раз дороже тепловых и сооружаются они более длительное время. Поэтому наращивание мощностей для покрытия всё возрастающих потребностей в электроэнергии более целесообразно за счет строительства тепловых электростанций. В этом случае, вместе с более быстрым ростом энерговооружаемости ускоряется рост производительности труда во всех народного хозяйства, что оказывает дополнительное влияние на сокращение сроков окупаемости производимых затрат. генератор котельный циркуляция маслоснабжение

Изложенное подтверждает актуальность установки на котельных турбогенераторов, главным образом, как для покрытия собственных нужд котельных, так и отдачи внешним потребителям электроэнергии.

Список литературы

1. Браймайстер Л.Г., Поздняков Б.И., Теймуразян Ю.В. и др. "Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТВВ-320-2", Москва: СПО ОРГРЭС, 1976 г.

2. Федоров В.А., Смирнов В.М. "Опыт разработки, строительства и ввода в эксплуатацию малых электростанций", Москва: Теплоэнергетика, №1, 2000 г.

3. Кореннов Б.Е. "Замена РОУ противодавленческой турбиной – эффективное энергосберегающее предприятие для котельных и ТЭЦ", Москва: Промышленная энергетика, №7, 1997 г.

4. Бушуев В.В., Громов Б.Н., Доброхотов В.И. и др. "Научно-технические и организационно-экономические проблемы внедрения энергосберегающих технологий", Москва: Теплоэнергетика, №11, 1997 г.

5. Хрилев Л.С. "Основные направления развития теплофикации", Москва: Теплоэнергетика, №4, 1998 г.

6. Доброхотов В.И. "Энергосбережение: проблемы и решения", Москва: Теплоэнергетика, №1, 2000 г.