Ампутация конечностей является нередко большим и весьма травматичным хирургическим вмешательством, поэтому борьба за жизнь пострадавшего продолжается и в послеоперационном периоде.

После ампутации конечностей почти у всех пострадавших держится стойкая и выраженная анемия. Переливание крови в первые дни после травмы является наиболее эффективным лечением анемии и служит профилактикой нагноения ран. С этой целью в первый и ближайшие дни после операции необходимо переливать по 250- 400 мл цельной крови или эритроцитарной массы через один - два дня, в зависимости от состояния больного и степени разрушения тканей. При тяжелых и гнилостных осложнениях лучше переливать свежую кровь. Объем переливаемых растворов должен достигать 2-3 литров в сутки при сочетании с применением диуретиков (лазикса, маннитола).

Для компенсации метаболического ацидоза, который, как правило, имеется при размозжениях конечностей, сопровождающихся шоком, показано применение щелочных растворов под контролем показателей кислотно-щелочного равновесия. Бикарбонат натрия вводится в вену в количестве 200-400 мл 4 % раствора. С целью коррекции метаболических расстройств и улучшения обмена веществ целесообразно введение концентрированной 40 % глюкозы в количестве 60-100 мл с инсулином, витамина С (5 % раствор - 10 мл) и витамина (6 % раствор - 2 мл). Необходим систематический контроль над состоянием свертывающей системы крови. С профилактической целью показано назначение антикоагулянтов непрямого действия.

Всем пострадавшим с отрывами и размозжениями конечностей в обязательном порядке вводится 3000 ЕД противостолбнячной сыворотки по Безредко и 0,5 столбнячного анатоксина подкожно. Для профилактики анаэробной инфекции применяется 30000 ЕД противогангренозной сыворотки, вводимой внутримышечно, по инструкции, прилагаемой к препарату.

При открытом ведении раны первая перевязка, если нет особых показаний, производится через 4-6 суток. Если в послеоперационном периоде не наступает улучшения самочувствия пострадавшего, то состояние ран необходимо проверить раньше. Сухая рана с грязно-серыми тканями свидетельствует о септическом состоянии больного либо о выраженной анемии, гипопротеинемии и требует, кроме массивных переливаний крови и кровезаменителей, широкого раскрытия раны и проведения дополнительных разрезов и фасциотомий. Если имеется подозрение на кровотечение, надо раскрыть рану, лигировать кровоточащий сосуд и ввести дренаж.

Для эвакуации из раны отделяемого удобно пользоваться стеклянными или синтетическими дренажами. При выделении гнойного содержимого по дренажной трубке произвести ревизию раны.

Мазевые повязки на культе имеют ограниченное применение. Показаны дренирующие и подсушивающие повязки, смоченные гипертоническим или антисептическими растворами (иодинол, хлоргексидин, борная кислота и т.п.).

Иммобилизация после усечения голени и стопы, предплечья и кисти продолжается до ликвидации острых послеоперационных явлений (отек, некроз тканей, наличие отделяемого) либо до снятия швов. Больного после ампутации бедра надо уложить на кровать с деревянным щитом под матрацем. Тазобедренный сустав на стороне ампутации должен быть максимально разогнут.

После ампутации плеча больного укладывают на постели с приподнятым положением надплечий, без дополнительной иммобилизации; культя плеча - в положении умеренного отведения.

Закрытие раны надо производить, как только культя очистится от некротических и гнойных тканей. При подвижной коже в области краев раны накладываются вторичные швы. Если рану не удалось закрыть одномоментно, то через два-три дня швы вновь подтягиваются до полного сведения краев раны. При образовании полости под сведенными краями раны на дно ее укладывается дренаж с отверстиями для оттока содержимого.

Если пластику местными тканями выполнить нельзя, показана свободная пластика толстым лоскутом. Дерматомная пластика марками может быть произведена даже на недостаточно очистившуюся рану. Подобная операция не только позволяет уменьшить раневую поверхность, но и способствует очищению раны, стимулирует развитие здоровых грануляций и значительно улучшает общее состояние больного.

Лечебное протезирование способствует более быстрому формированию культи, позволяет раньше поднимать больного и значительно улучшает его общее состояние. При лечении пострадавшего с множественной и сочетанной травмой сопутствующие повреждения верхних конечностей затрудняют пользование костылями, а повреждение обеих нижних конечностей лишает пострадавшего единственного средства опоры.

Это не совсем обычные раны. Очень часто это раны неправильной формы, нередко швы не обеспечивают полное закрытие раневой поверхности. Часто швы наложены с сильным натяжением краев раны, некоторые швы прорезываются. Все это можно объяснить так: при травматической ампутации кожа значительно повреждена, раневая поверхность неровная. Казалось бы, ничего сложного - надо подровнять края раны, иссечь неровные и размозженные участки кожи и наложить швы. Но не все так просто. Во-первых, все надо делать экономно. При плановых ампутациях пальцев кисти выкраивается лоскут из кожи ладонной поверхности пальца и этим лоскутом закрывается культя. При оказании экстренной помощи в травмпункте такой возможности может не быть, так как для выкраивания такого лоскута может понадобиться «укоротить» палец. Поэтому, врачи травмпунктов, видимо из соображений «экономности», нередко такие лоскуты не формируют, а накладывают швы «как могут». Поэтому культя пальца закрывается не полностью. При этом, из-за особенностей кожи на ладонной поверхности пальцев, швы при натяжении краев раны легко прорезываются. Все это приводит к тому, что на следующий день (или через 1-2 дня) после оказания первой помощи в травмпункте, больной приходит к хирургу на перевязки с раной пальца со следующими характеристиками:

- повязка сильно пропитана кровью и приклеилась к ране (культю полностью не удалось закрыть, поэтому раневая поверхность частично открыта и кровоточила под повязкой), поэтому очень больно снимать повязку;

- резко болезненно прикосновение к ране и любые манипуляции с раной;

- боли в области раны в покое, даже без контакта с раной (оголены нервные окончания, которыми богато снабжены пальцы кистей);

- нередко видны не совсем жизнеспособные участки кожи на культе (с синюшным оттенком, синюшные и почти черные, иногда жизнеспособность тканей невозможно определить из-за геморрагической корки);

- редко, при наложении швов, кость фаланги пальца не полностью укрывается мягкими тканями, это можно определить визуально или при манипуляциях с помощью хирургических инструментов.

Лечение такой раны непростая задача. Во-первых, первую перевязку, скорее всего вам придется делать под проводниковой анестезией по Оберет-Лукашевичу, по-другому, больной просто не даст вам снять повязку и санировать рану. Во-вторых, надо подобрать такое средство для перевязок, чтобы повязка не приклеивалась к ране. Для этого идеально подходят лечебные повязки «Воскапран» с Левомеколем или с диоксидиновой мазью. Рекомендуется такую повязку-«сетку» сложить вдвое и накладывать на рану и бинтовать - тогда марлевый бинт не приклеится к ране. В третьих, необходимо защитить рану от инфицирования - необходимо назначить антибиотик широкого спектра действия.

Кроме того, необходимо обеспечить покой на кисть, например косыночная повязка. В первые 2-3 дня больным могут понадобиться обезболивающие препараты. Но если вы будете проводить лечение по вышеприведенной схеме, рана покрывается защитной коркой, не повреждается во время перевязок, отек и воспаление уменьшается и больные перестают принимать обезболивающие. Если боль сохраняется дольше, рана очищается медленно и есть подозрение на инфицирование кости, то естественно, необходимо назначить рентгенографию и продлить (возможно, усилить) курс антибиотикотерапии. Обычно после 2-х недель перевязок рана и перевязки становятся безболезненными. После 3-х недель лечения рана покрывается коркой, швы обычно скрыты под этими корками. Но швы снимать еще рано. После 3-й недели с момента наложения швов можно рекомендовать такую схему лечения: мазевые перевязки (диоксидиновая мазь или мазь Бетадин) 1 раз в день. Перед удалением повязки палец рекомендуется держать в теплом слабом растворе перманганата калия в течение 5 минут. Тогда при удалении повязки рана частично, постепенно будет очищаться от корок. Через неделю после такой схемы перевязок рана полностью очистится от корок и швы можно снять. При этом перед снятием швов палец можно обезболить проводниковой анестезией.

Кисти и пальцы рук имеют важные функции в жизни человека. Но они очень часто подвергаются повреждениям. Бывает, что такие травмы приводят к потере трудоспособности и даже к инвалидности. Лечение этих травм является трудной задачей.

При несоблюдении техники безопасности и мер предосторожности возможны отрыв фаланги или пальца полностью. Чаще всего это случается на производстве. Но бывают также транспортные или бытовые травмы. Травматическая ампутация сопровождается сильной кровопотерей и острой болью.

Виды травматической ампутации:

Осматривая повреждения, хирург всегда оценивает, возможно ли сохранить конечность или придется произвести ампутацию. От причины получения травмы будет зависеть дальнейшая тактика медицинской помощи.

Ампутацию проводят только тогда, когда невозможно применить более лояльное лечение либо когда поражение слишком обширное.

Случаи, при которых проводят операцию

Первая помощь и хранение ампутированной конечности

Первоначальной целью при возникновении травмы является сохранить жизнь человеку. Необходимо сразу сообщить о происшествии в службу спасения. Проверить дышит ли человек и есть ли у него сердцебиение, устранить причину травмы. Если из раны течет кровь, ее нужно остановить, наложить повязку. Руку нужно зафиксировать в неподвижном состоянии. Пострадавшему дать сладкое питье и уложить. И только после оказания этих мер, приступить к поиску оторванной конечности.

Бывает такое, что ампутированные пальцы пришиваются и в дальнейшем они полностью функционируют. Важно помнить, чтобы ампутированную конечность можно было пришить, ее надо охладить. При температуре до четырех градусов, пальцы можно хранить 16 часов. Если хранить при температуре теплее четырех градусов, время сокращается до 8 часов.

Оторванный палец нужно завернуть в стерильный материал и положить в емкость так, чтобы туда попадал кислород, туго затягивать нельзя. Емкость поместить в лед. Прикрепить сопроводительную записку, на которой указать время ампутации.

Если произошла частичная ампутация, повреждение сухожилий, не нужно до конца отрывать повисший элемент. Его нужно зафиксировать и приложить лед.

Если произошла ампутация, человек становится инвалидом, поэтому хирурги до последнего пытаются спасти палец. Когда это сделать невозможно, с разрешения больного проводится операция. Разрешение не требуется только в том случае, если операция жизненно необходима.

Подготовка к операции

Готовятся к операции, исходя из состояния пациента. При плановых операциях назначают анализы крови, мочи, рентген, УЗИ сосудов. Когда операция срочная, назначаются антибактериальные средства, чтобы уменьшить риск интоксикации.

В основном при таких операциях используют местную анестезию, она более безопасна.

Во время подготовки к экзартикуляции пальца с человеком проводят беседу о самой операции, о результатах и о последствиях. Если появляется необходимость, рекомендуют проконсультироваться с психологом, чтобы снизить уровень стресса и послеоперационную депрессию.

Размер ампутации определяется характером повреждения. Необходимо обеспечить условие, чтобы после операции культя могла двигаться, была безболезненна, не утолщалась на конце.

При проведении операции учитывают следующие нюансы:

- При экзартикуляции стараются как можно больше сохранить длину большого пальца и мизинца, на остальных пальцах сохраняют даже короткие культи.

- Если невозможно сохранить необходимый размер культи, палец удаляют полностью.

- Если наблюдается высокий риск заражения или гангрены производят полную ампутацию.

- В период проведении ампутации учитывают профессию человека.

- Важное значение имеет косметический результат, иногда он имеет основное значение при выборе типа операции.

Техника выполнения экзартикуляции

Экзартикуляция – это хирургическая операция, в ходе которой происходит удаление части конечности. Она выполняется в случае острой необходимости. При проведении экзартикуляции ставят анестезию, максимально защищают здоровые пальцы, а поврежденный сильно сгибают и делают разрез на внутренней части. Вену или артерию перевязывают. После этого разрезают боковые связки и пропускают фалангу в разрез. Вводят дополнительно обезболивающее и пересекают все остальные элементы. Убираю суставный хрящик. На рану накладывают лоскут из кожи. Швы всегда располагаются на внутренней стороне. При ампутации всегда ткань максимально экономят, лоскуты берут из кожи ладони.

В послеоперационный период за раной нужно ухаживать должным образом и тренировать функции работы рук. Назначаются физиолечение и упражнения, которые помогают больному научиться работать культей.

Чтобы восстановление произошло как можно быстрее нужно соблюдать все рекомендации и назначения, принимать анальгетики.

Послеоперационный период

В первые несколько дней после ампутации больному понадобятся обезболивающие препараты. Потом воспаление уменьшится, рана покроется коркой. Через две недели рана уже не болит, перевязки проходят безболезненно. Если болевые ощущения сохраняются дольше, необходимо сделать рентген и продлить курс антибиотиков. Швы снимают через 3–4 недели после операции. До снятия швов рекомендуется накладывать повязки с мазью Бетадин.

Ампутация пальца на руке

Среди повреждений, сопровождающихся частичным отрывом дистальной фаланги , наиболее часто наблюдается отрыв ногтевого отростка концевой фаланги или разрушение его вместе с мягкими тканями. Лечение таких повреждений заключается в укорочении пальца или же замещении дефекта перемещенным лоскутом кожи.

Если при укорочении ногтевой фаланги остается ее основание менее 5 мм, то концевая фаланга становится неподвижной и культя всего пальца будет «слишком длинной» при выполнении работы, так как при захвате рукоятки любого инструмента она сгибается вместе с остальными пальцами. Предложение Верта сохранять основание ногтевой фаланги ввиду прикрепления к нему сухожилий сгибателей и разгибателей считается не только устарелым, но и вредным.

Если от ногтевой фаланги сохраняется только короткий участок, то палец необходимо укоротить до головки средней фаланги, причем с удалением мыщелков. Обработка ногтя хирургами часто не производится, хотя функциональная способность кончика пальца во многом зависит от его состояния. Если концевая фаланга укорочена больше чем наполовину длины ногтя, то последний следует удалить вместе с ногтевым ложем и корнем ногтя с целью профилактики деформации ногтя.

Оттягивание ногтевого ложа в волярную сторону для покрытия культи пальца является недопустимым и приводит к неправильному росту ногтя. Напротив, при переломе дистальной части фаланги ноготь следует сохранять ввиду того, что он оказывается хорошей шиной для сломанной кости.

а-б — обработка раны при травматической ампутации ногтевой фаланги:

а) Схема образования культи: матрикс полностью удаляется; конец кости закругляется; мягкие ткани в окружности надкостницы отсепаровьшаются.

б) Рубец располагается на дорзальной поверхности, швы накладываются без натяжения

в-г — правильное и неправильное дренирование после вычленения поврежденной или инфицированной фаланги.

Выведение тонкого дренажа через отдельное отверстие, созданное в здоровых тканях (в) не мешает процессу заживления в такой степени, как дренирование через рану (г) (по схеме Уалтон-Гревса)

д — закрытие дефекта после травматической ампутации пальца волярным кожным лоскутом на уровне средней фаланги. Боковые выпячивания оставлены для создания закругленной формы культи (по схеме Никольса)

Вопросы ампутации средней фаланги те же, что и концевой. Если основание фаланги подвижно и имеет достаточную длину, то оно сохраняется, при небольшой длине - подлежит удалению. В противном случае средний сустав окажется неподвижным, а культя «слишком длинной».

Сохранение основной фаланги чрезвычайно важно с точки зрения каждой отдельной рабочей кисти (Ланге). Неподвижность основной фаланги легко приводит к ограничению функции и остальных пальцев, в то время как сохраненная подвижная основная фаланга увеличивает силу кисти. Неподвижная основная фаланга, находящаяся в положении сгибания, подлежит вычленению.

При ампутации пальца , выполненной на уровне, выбранном хирургом, предпочитается образование ладонного кожного лоскута. При этой операции наиболее современным способом разреза является так называемый «двойной разрез», то есть проведение дорзального разреза в виде полукруга и выкраивание волярного лоскута. Дорзальный разрез распространяется на 2/3 окружности пальца, а волярный лоскут имеет длину 1,5-2 см.

Целью такого разреза является соответствие длины циркулярного разреза длине лоскута. Если основание лоскута шире 1/3 окружности пальца, то по обеим сторонам образуется выпячивание. На рисунке показано неправильное направление разреза, приводящее, ввиду несоразмерности двух разрезов, к неудовлетворительным результатам. При ампутации фаланги головка ее должна быть укорочена до такой степени, чтобы длина ее вместе с покрывающей культю кожей не превышала длину фаланги.

Боковые выступы головок фаланг удаляются, головки округляются, предупреждая этим утолщение кончика пальца.

Травматическая ампутация пальцев кисти

Лечение ран после частичной травматической ампутации пальцев кисти имеет свои особенности.

Это не совсем обычные раны. Очень часто это раны неправильной формы, нередко швы не обеспечивают полное закрытие раневой поверхности. Часто швы наложены с сильным натяжением краев раны, некоторые швы прорезываются. Все это можно объяснить так: при травматической ампутации кожа значительно повреждена, раневая поверхность неровная. Казалось бы, ничего сложного - надо подровнять края раны, иссечь неровные и размозженные участки кожи и наложить швы. Но не все так просто. Во-первых, все надо делать экономно. При плановых ампутациях пальцев кисти выкраивается лоскут из кожи ладонной поверхности пальца и этим лоскутом закрывается культя. При оказании экстренной помощи в травмпункте такой возможности может не быть, так как для выкраивания такого лоскута может понадобиться «укоротить» палец. Поэтому, врачи травмпунктов, видимо из соображений «экономности», нередко такие лоскуты не формируют, а накладывают швы «как могут». Поэтому культя пальца закрывается не полностью. При этом, из-за особенностей кожи на ладонной поверхности пальцев, швы при натяжении краев раны легко прорезываются. Все это приводит к тому, что на следующий день (или через 1-2 дня) после оказания первой помощи в травмпункте, больной приходит к хирургу на перевязки с раной пальца со следующими характеристиками:

Лечение такой раны непростая задача. Во-первых, первую перевязку, скорее всего вам придется делать под проводниковой анестезией по Оберет-Лукашевичу, по-другому, больной просто не даст вам снять повязку и санировать рану. Во-вторых, надо подобрать такое средство для перевязок, чтобы повязка не приклеивалась к ране. Для этого идеально подходят лечебные повязки «Воскапран» с Левомеколем или с диоксидиновой мазью. Рекомендуется такую повязку-«сетку» сложить вдвое и накладывать на рану и бинтовать - тогда марлевый бинт не приклеится к ране. В третьих, необходимо защитить рану от инфицирования - необходимо назначить антибиотик широкого спектра действия.

Кроме того, необходимо обеспечить покой на кисть, например косыночная повязка. В первые 2-3 дня больным могут понадобиться обезболивающие препараты. Но если вы будете проводить лечение по вышеприведенной схеме, рана покрывается защитной коркой, не повреждается во время перевязок, отек и воспаление уменьшается и больные перестают принимать обезболивающие. Если боль сохраняется дольше, рана очищается медленно и есть подозрение на инфицирование кости, то естественно, необходимо назначить рентгенографию и продлить (возможно, усилить) курс антибиотикотерапии. Обычно после 2-х недель перевязок рана и перевязки становятся безболезненными. После 3-х недель лечения рана покрывается коркой, швы обычно скрыты под этими корками. Но швы снимать еще рано. После 3-й недели с момента наложения швов можно рекомендовать такую схему лечения: мазевые перевязки (диоксидиновая мазь или мазь Бетадин) 1 раз в день. Перед удалением повязки палец рекомендуется держать в теплом слабом растворе перманганата калия в течение 5 минут. Тогда при удалении повязки рана частично, постепенно будет очищаться от корок. Через неделю после такой схемы перевязок рана полностью очистится от корок и швы можно снять. При этом перед снятием швов палец можно обезболить проводниковой анестезией.

В нормальном суставе хрящ покрывает концы костей и позволяет им двигаться гладко и безболезненно друг относительно друга. При артрозе (дегенеративный артрит) происходит постепенное стирание хряща, сначала он становится тоньше, более рыхлым, затем полностью стирается, что приводит непосредственно трению кости о кость.

Повреждения сухожилий разгибателей

Сухожилия разгибателя, расположены в зоне от средней трети предплечья до ногтевых фаланг. Они передают усилия мышц на пальцы, разгибая последние. На предплечье эти сухожилия представляют собой круглые в своем поперечнике тяжи, переходя на кисть и особенно на пальцы сухожилия уплощаются.

Вращательная манжета плечевого сустава

Вращательной манжетой плечевого сустава называют совокупность четырех мышц, которые окутывают собой шаровидный плечевой сустав. Все эти мышцы (подлопаточная, надостная, подостная и малая круглая) своим центральным концом прикрепляются к лопаточной кости, перекидываются через плечевой сустав и прикрепляются к плечевой кости.

Напишите свой вопрос

Ампутация — полное отчленение части тела. Ампутация может быть результатом травмы или хирургической операции. Пальцы кисти — наиболее часто отчленяемая часть тела. В некоторых случаях травматического отчленения пальца, возможна его реплантация – хирургическое «возвращение» отчлененного сегмента. Однако эта возможно сделать далеко не во всех случаях. При некоторых болезнях, например опухолях, возникает необходимость ампутации, чтобы сохранить здоровье человека.

Как сделана ампутация?

Когда ампутация пальца необходима, хирург удаляет травмированную часть пальца и готовит остающуюся часть к будущему использованию. Это означает осторожную обработку кожи, сухожилий, костей и нервов, так, чтобы не было неприятных ощущений, боли при использовании культи пальца. Хирург максимально сохраняет длину пальца, поскольку это во многом определяет его пригодность в дальней шей жизни.

Что можно ждать после операции?

Боль после ампутации может сохраняться несколько недель. В это время как идет процесс заживления. Доктор назначает перевязки, следит за заживление раны и рекомендует специальные упражнения и процедуры для реабилитации тканей пальца в зоне вмешательства.

Что испытывает человек после потери пальца или руки?

Потеря части тела, особенно столь видимой и важной, как палец или рука, может эмоционально выводить из строя. Потребуется время, чтобы привыкнуть и приспособиться к произошедшим изменениям. Советы доктора, психолога и помощь близких людей в этот период особенно необходимы.

Что можно сделать хирургически?

В некоторых случаях утраты пальцев и части кисти, возможно, их восстановление за счет использования тканей с других частей тела, чаще всего стопы — Реконструкция пальцев.

Ампутация: пальца, кисти, предплечья, запястья

Основные принципы плановых ампутаций.

На этапе принятия решения и планирования пациент должен участвовать в обсуждении показаний к ампутации и ее уровня.

Проблема обсуждается со специалистами по протезированию для выполнения более проксимальной ампутации.

Края кости на уровне ампутации должны быть гладкими (нет костных выступов, острых краев после обработки пилой).

Необходимо обеспечить качественный мягкотканный покров над костью. Проксимальнее запястья следует попытаться укрыть кости мышечной тканью под кожным лоскутом.

Желательно использовать разрезы U-образной формы, чтобы избежать выступов с «завернутым» углом.

Нервы необходимо усекать с натяжением, чтобы избежать их расположения по линии шва (в противном случае образуется болезненная неврома).

Следует учесть возможность интраоперационного размещения постоянного эпидурального катетера вблизи крупных нервов на несколько дней после операции при выполнении ампутаций на проксимальном уровне.

Дополнения для экстренных ампутаций

Показания к ампутации пальца

- Экстренная (первичная) при невозможности восстановить палец

- Поздняя (тугоподвижность, болезненность, непереносимость холода, отсутствие или помехи для нормальной функции кисти; отсутствие чувствительности; неудача реконструкции)

- Предшествующее повреждение нерва

- Болезнь Бергера

- Отморожение

- Инфекция (хронический остеомиелит)

- Врожденная полидактилия

- Крайние пальцы — резекция пястной кости на уровне основания

- Центральные пальцы — устранение образующегося в результате резекции луча расщепления кисти напрямую (сближением соседних пястных костей) или же транспозицией смежного луча на основание удаленной пястной кости.

- Такие же, как для ампутации пальцев.

- Неспособность удерживать в кисти мелкие предметы после утраты третьего и четвертого пальцев.

- Ампутация крайнего, особенно второго пальца.

- Для улучшения внешнего вида кисти после экзартикуляции пальца.

- Выполнить разрез вокруг основной фаланги на уровне ее середины и продлить по тылу кисти вдоль второй пястной кости. На ладони выполнить зигзагообразный разрез. Выравнивание кожных лоскутов проводить в конце операции.

- Пересечь сухожилие общего разгибателя ко второму пальцу и сухожилие его собственного разгибателя.

- Рассечь надкостницу и пересечь вторую пястную кость приблизительно на 1-2 см дистальнее ее основания.

- Пересечь сухожилия 1-й тыльной межкостной и 1-й червеобразной мышцы.

- Пересечь сосудисто-нервные пучки, сухожилия сгибателей (обеспечив сокращение) и сухожилие 1-й ладонной межкостной мышцы.

- Пересечь поперечную межпястную связку, капсулярные структуры и удалить второй луч.

- Для защиты пальцевых нервов необходимо расположить их между межкостными мышцами.

- В конце операции иссечь излишки кожных лоскутов и адаптировать их, чтобы обеспечить адекватный кожный покров.

- Закрыть свободное пространство путем сшивания смежных глубоких попе речных межпястных связок или выполнить транспозицию луча.

- Использовать комиссуральный лоскут для создания хорошего межпальцевого промежутка.

- Выполнить разрез вокруг основной фаланги на уровне середины и продлить по тылу 5-й пястной кости. Оставить выравнивание кожных лоскутов до конца операции.

- Сохранить основание пястной кости с местом прикрепления сухожилий локтевого сгибателя и разгибателя запястья.

- Выделить тыльную ветвь локтевого нерва.

- Пересечь сухожилия общего и собственного разгибателей пятого пальца.

- Рассечь надкостницу и пересечь пястную кость приблизительно на 1-2 см дистальнее ее основания.

- Пересечь сухожилие отводящей пятый палец мышцы, сгибателя пятого пальца, третьей ладонной межкостной и четвертой червеобразной мышцы.

- Пересечь сосудисто-нервные пучки и сухожилия сгибателей (дать возможность им сократиться).

- Пересечь ладонную пластинку и капсулярные структуры и удалить пятый луч.

- Погрузить пальцевые нервы в межкостные мышцы, чтобы защитить их.

- Уложить мышцы возвышения пятого пальца к 4-й пястной кости, чтобы они выполняли функцию мягкотканой прокладки по локтевому краю кисти (не пытаться подшить их к 4-й тыльной межкостной мышце).

- Уменьшение силы хвата

- Несращение (при транспозиции)

- Неврома общих пальцевых нервов

- Сохранить все жизнеспособные ткани

- Всегда учитывать возможность использования «утильных тканей» пальцев, которые невозможно восстановить, для первичной реконструкции других лучей (как кожные трансплантаты, кровоснабжаемые лоскуты, с целью транспозиции или микрохирургической реплантации, а особенно полли-цизации).

- Лечения инфекций;

- Удаления мертвых или поврежденных тканей, которые могут привести к гангрене.

- Сложности с заживлением места ампутации;

- Инфекции;

- Боль культи (сильная боль в остающейся ткани);

- Фантомная боль — чувство боли в ампутированной конечности;

- Продолжение распространения гангрены, требующее ампутации большей части ноги, пальца или стопы;

- Кровотечение;

- Повреждение нервов;

- Хромота (в зависимости от того, какая часть стопы или палец были удалены);

- Деформация и контрактуры (снижение подвижности) суставов.

- Курение;

- Инфекция;

- Диабет;

- Плохая циркуляция крови;

- Проблемы с сердцем или повышенное артериальное давление;

- Почечная недостаточность;

- Ожирение;

- Преклонный возраст.

- Анализы крови;

- Рентген ноги и стопы;

- Сканирование костей, чтобы увидеть, если ли инфекция в костях;

- Тесты для оценки циркуляции крови помогают врачу определить, какая часть ноги или ног должна быть ампутирована.

- Аспирин или другие противовоспалительные препараты (возможно, потребуется прекратить прием за неделю до операции);

- Разжижающие кровь лекарства, такие как:

После травматической утраты по периферии эпонихия попытаться сохранить длину с помощью перемещаемого ладонного лоскута или поперечного лоскута пальца. Если длину сохранить невозможно, планируют разрезы U-образной формы. Необходимо попытаться сохранить кожу по ладонной поверхности (это лучше, чем смещать тыльную кожу на ладонную поверхность кончика пальца). Следует полностью иссечь герминативный матрикс ногтя (не забывая, что он простирается по горизонтали дальше, чем кажется — на 3-4 см по бокам от ногтевого ложа), Матрикс может быть прокрашен метиленовым синим для облегчения идентификации. Укоротить кость. Сгладить костными кусачками. Сохранить место прикрепления сухожилия глубокого сгибателя возможно дальше от центра межфалангового сустава. Это позволит сохранить силу захвата со сгибанием дистальной фаланги.

Дистальный межфаланговый сустав

Удалить выступающие мыщелки дистальной части средней фаланги костными кусачками для формирования округлого кончика пальца.

Сохранить длину дистальнее уровня прикрепления сухожилия поверхностного сгибателя, чтобы обеспечить возможность его функции. Проксимальнее прикрепления сухожилия поверхностного сгибателя можно укоротить фалангу до уровня, позволяющего ушить рану без натяжения.

Проксимальная фаланга

Сохранить длину, если культя расположена дистальнее места присоединения сухожилий червеобразных и межкостных мышц к разгибательному аппарату (при их сохранности), так как это обеспечит сгибание культи основной фаланги в пястно-фаланговом суставе. Если культя короче, чем указано выше, пользы от сохранения остатков основной фаланги нет, можно выполнить ее экзартикуляцию.

Пястно-фаланговый сустав

Обычно выполняют разрезы U-образной формы. Если это невозможно, то следует планировать разрезы таким образом, чтобы не образовались стягивающие рубцы в межпальцевых складках с соседними пальцами. Может потребоваться Z-пластика. Нет необходимости удалять суставную поверхность головки пястной кости по аналогии с мыщелками фаланг, так как она не выступает и не мешает захвату.

Удаление пястной кости и пальца (то есть всего луча):

Это сложная операция, и она не должна выполняться неопытными врачами. Неточное выполнение может привести к катастрофическим осложнениям, нарушающим функцию остальных пальцев. Больных (особенно тех, чья профессия связана с ручным трудом) следует предупредить, что сила хвата уменьшится. В большинстве случаев необходимо избегать первичной ампутации луча при первичном лечении травмы. Использовать зигзагообразные разрезы на ладони и прямые V-образные доступы с тыльной стороны. Не оставлять периостальную манжету на пястной кости у детей, так как это приведет к росту и оссификации.

Показания к резекции луча

Резекция второго луча

Резекция центральных лучей (третьего и четвертого)

Транспозиция второго луча в позицию третьего

Предпочтительнее прямого ушивания. Второй и третий запястно-пястные суставы ригидны, поэтому после прямого ушивания основание второй пястной кости не смещается в локтевую сторону, и второй и четвертый лучи сшиваются с натяжением, что вызывает боль и утрату функции. Пересекают вторую пястную кость на уровне проксимальной трети, смещают второй луч в локтевую сторону и фиксируют к основанию третьей пястной кости с использованием прочной пластинки. Проконтролировать ротацию перемещенного второго пальца (по положению ногтевой пластинки) и убедиться в возможности противопоставления первому пальцу.

Транспозиция пятого луча в позицию четвертого менее важна, чем транспозиция 2-го луча в позицию 3-го, так как избыточная подвижность 4-го и 5-го запястно-пястных суставов позволяет 5-ой пястной кости смещаться в лучевую сторону по направлению к третьей пястной кости и закрыть пустое пространство после прямого ушивания.

Резекция пятого луча

Специфические осложнения резекции лучей

Ампутации нескольких пальиев

Ампутация на уровне пястных костей

Нетипичный уровень для плановой ампутации. При травме необходимо сохранить длину сегмента с использованием лоскутов (несвободный паховый лоскут, свободные кровоснабжаемые лоскуты), так как это может позволить выполнить отсроченную реконструкцию пальцев путем микрохирургической пересадки пальцев со стопы при условии, что имеются необходимые структуры (нервы, сухожилия и сосудистая ножка).

Лечение после ампутации пальца ноги

Ампутация ступни или пальца ноги

При данной операции хирургически удаляется палец ноги, стопа, или часть ноги.

Показания для проведения ампутации стопы или пальца ноги

Ампутация чаще всего проводится с целью:

Возможные осложнения

Осложнения встречаются редко, однако если планируется сделать ампутацию, нужно знать, что они могут включать:

Факторы, которые могут увеличить риск осложнений включают в себя:

Как проводится ампутация ступни или пальца ноги?

Подготовка к процедуре

Перед операцией врач может сделать анализы:

Возможно будет необходимо скорректировать дозу или прекратить прием некоторых лекарств, таких как:

За несколько дней до операции:

В зависимости от состояния пациента, может применяться один из следующих видов анестезии:

Описание процедуры ампутации

Перед операцией внутривенно вводяться необходимые препараты и антибиотики. Нога моется антибактериальным раствором. Хирург делает разрез кожи вокруг пораженной области. Кровеносные сосуды пережимаются или изолируются с помощью электрического тока для предотвращения кровотечения. Поврежденные кости удаляются.

Края остающейся кости (костей) сглаживаются. Остающейся кожей и мышцами обтягивают открытую область, и сшивают стежками. Разрез перематывается стерильной повязкой.

Если есть активная инфекция, в разрез могут быть вставлены тонкие трубки, позволяющие жидкостям дренировать. В некоторых случаях кожа не зашивается, а на нее накладывается влажная повязка.

Сразу после операции

После операции пациент направляется в послеоперационную палату, для наблюдения за жизненно важными параметрами. При необходимости вводятся антибиотики и лекарства. Когда состояние стабилизируется, пациента переводят в общую больничную палату.

Длительность операции

Операция длится 20-60 минут.

Анестезия позволит предотвратить боль во время операции. Для снятия боли после операции назначаются соответствующие обезболивающие препараты. Могут появиться фантомные боли в месте ампутированного органа. Для их лечения необходимо обратиться к врачу.

Время нахождения в больнице

От 2 до 7 дней — в зависимости от возможных или возникших осложнений.

Послеоперационный уход

Дома нужно выполнять следующие предписания, чтобы обеспечить нормальное восстановление:

- Возможно, придется носить гипс, специальную послеоперационную обувь, пока швы не будут удалены. Швы обычно удаляются в течение трех недель после ампутации;

- Необходимо уточнить у врача, когда можно безопасно принимать душ, ванну, или подвергать место ампутации воздействию воды;

- Рекомендуется начать выполнять упражнения для сохранения подвижности ноги, пройти курс физиотерапии, или программы реабилитации;

- Следует бросить курить;

- Необходимо следовать указаниям врача.

- Появление симптомов инфекции, включая лихорадку и озноб;

- Покраснение, набухание, боль, кровотечение, или выделения из места операции;

- Появление белого или черноватого пятна на ноге, пальцах, или стопе;

- Снижение чувствительности, онемение, или покалывание в остальной части ноги, пальцах ноги, или стопе;

- Тошнота и/или рвота, которые продолжаются больше одного дня после выхода из больницы;

- Сильная боль, не проходящая даже после применения обезболивающих;

- Боль, жжение, частое мочеиспускание, или кровь в моче;

- Кашель, одышка, или боль в груди;

- Боль в суставах, усталость, неподвижность, сыпь, или другие неприятные симптомы.

- 5 533 сообщений

- 1 456 сообщений

- участник

- 16 сообщений

Необходимо обратиться в больницу в следующих случаях:

Самое сложное и грозное осложнение сахарного диабета — это синдром диабетической стопы. Она вызывает различные осложнения: инфицирование раны, гангрену пальцев и стопы, которые в результате приводят к ампутации. Как сохранить стопу, и как жить после ампутации, об этом расскажет врач-хирург ОКБ Шымкента Хаваз Саидов.

— Характерны 3 формы диабетической стопы (ДС): ишемическая, нейропатическая и смешанная. Плачевно заканчивается обычно ишемическая. Возникает на пальцах ног и, как правило, заканчивается ампутацией стопы. Для таких больных характерны выраженный болевой синдром, хромота, боль при ходьбе, потемнение, гангрена стопы с переходом выше. Более благоприятно протекает нейропатическая форма, кстати, самая распространенная. Возникает чаще всего на стопе или между пальцами ног. Болевой синдром развит несильно, а язва имеет ровные края. У таких больных стопа, как правило, теплая и сухая, обычно есть мозоли. Больным в этом случае стопу сохраняют довольно часто. Смешанная форма диабетической стопы стоит на втором месте по распространенности после нейропатической. У больных наблюдаются симптомы и нейропатической и ишемической формы.

Любые проявления диабетической стопы связаны в первую очередь с декомпенсацией сахарного диабета. Поэтому прежде всего необходимо наладить компенсацию — привести сахар в норму. Из-за того, что при воспалении часто повышается потребность организма в инсулине, привычные дозы придется увеличить. Часто нейропатическое поражение стопы проявляется у людей, страдающих инсулинонезависимым диабетом в стадии декомпенсации. Больные не могут добиться нормы сахара при помощи диет и сахаропонижающих препаратов. В таких случаях целесообразно перейти на инсулинотерапию и привести в норму свой сахар. Конечно, при неэффективности поддерживающих мер требуется хирургическое вмешательство.

-Какие новые формы лечения вы предлагаете больным ДС?

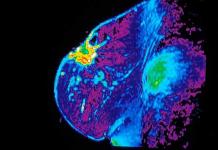

Мы широко используем возможности аппарата, позволяющего определять порционное содержание кислорода в тканях. Это дает возможность понять уровень ампутации. Используем озонотерапию, то есть, озонируем гнойные раны, растворы для внутривенных инфузий, промывания ран. Во-первых, озон ограничивает процесс инфицирования и не дает ему развиваться. Во-вторых, меняет микробную флору ран, тем самым нейтрализуя гнилостный запах. Кроме того, наше отделение внедрило введение антибиотиков непосредственно через сосудистую сеть.

-А все-таки: почему приходится ампутировать конечность?

Потому что в пораженном органе нарушается кровоснабжение. На каком уровне происходит нарушение, определить трудно. Мы, конечно, стараемся проводить органосберегающие операции, хотя это бывает очень сложно.

-Хирургическое вмешательство остается единственным радикальным способом?

Да, хирургическое вмешательство остается единственным выходом. Но если раньше, как только начиналась гангрена, мы сразу приступали к радикальным методам лечения, то есть спасали не ногу, а жизнь больного. Сейчас же стали чаще придерживаться выжидательной тактики. Бывает удаляем палец, иногда все пальцы на ноге, но сохраняем конечность.

Часто пациенты обращаются к нам очень поздно. К сожалению, до сих пор в головах наших больных сидит убежденность, что больным сахарным диабетом противопоказаны любые операции. И видимо из-за чувства страха к нам обращаются уже на самых поздних сроках болезни. И получается, что грань-это даже не медицинские показатели, а время, которое попросту упущено.

-Часто после ампутации стопы следует ампутация ноги. Почему так происходит?

Если при удалении пальцев на стопе процесс идет дальше, то есть инфекция прогрессирует, то приходится поступать более радикально — удалять конечность выше колена. Иногда бывает трудно локализовать очаг, идет некроз кожи, очаг поражения сосудов. Тогда консилиумом врачей решается вопрос об ампутации выше колена.

Часто больные просят удалить конечность на уровне голени, чтобы конечность была длиннее, и было больше возможности носить протез. Но бывает, что и это невозможно, потому что в сосудах голени кровоснабжение нарушено. Высока вероятность повторной операции, инфекция не останавливается и продолжает развиваться дальше. Более того, мы не рекомендуем носить протез 1,5 — 2 года после ампутации на уровне бедра, потому что из-за нагрузки могут образоваться раны, ссадины, и процесс инфицирования возобновится.

-Как жить больному после удаления стопы?

К сожалению, таких больных много и мы не можем держать их до полного выздоровления, до полной грануляции раны. Но когда стихают признаки воспаления, и мы видим благоприятный исход, пациента выписывают и дают рекомендации по дальнейшему образу жизни. Самое главное к чему нужно привыкнуть — это к нарушению болевой чувствительности. Иногда она доставляет немало проблем. Часто в зимний период больные, чувствуя холод, начинают греться грелками и при сниженной чувствительности получают ожоги. Или больной может опустить ноги в кипяток и не почувствовать этого. Поэтому необходим постоянный контроль со стороны родных и близких, хотя бы первое время после операции.

Советы от врача-хирурга Хаваза Саидова

Больной диабетом должен носить свободную, удобную обувь, чтобы не было мозолей. У здорового человека мозоль появится и пройдет, а у человека с синдромом диабетической стопы мозоль может инфицировать всю конечность.

Нужно правильно стричь ногти. Неправильная стрижка ногтевой пластины приводит к ране, затем к оттеку.

Помните, что кожа стопы обладает слабыми защитными свойствами, и любые микроорганизмы легко проникают внутрь и вызывают воспаление. Поэтому необходимо провести антибактериальное лечение. Препараты и дозы должен назначить врач. Для скорейшего излечения следует до минимума снизить нагрузку на больное место. В данном случае помогут костыли, кресло-каталка и ортопедическая обувь.

Статья из журнала

Возможна ли нормальная жизнь после ампутации ноги?

Ампутация нижних конечностей – это вынужденная мера, к которой прибегают только в случае невозможности сохранить нормальные функции ноги и при угрозе жизни пациента. Инфекции, тромбы – это может привести к гангрене и общему сепсису, размозжение тканей и костей, при котором невозможно вернуть прежний облик и строение ноги – это показания для ампутации. Чтобы как можно быстрее и успешнее перенести послеоперационный период, больной нуждается в полноценной реабилитации.

Первая неделя после операции

Ампутация ноги при гангрене предполагает удаление именно того участка конечности, который затронут патологическим процессом. После операции в первые несколько дней усилия хирургов направлены на подавление воспалительных явлений и предотвращение дальнейшего развития болезни. Культя ноги ежедневно подвергается перевязкам и обработке швов.

Ампутация пальца ноги – это самое незначительное хирургическое вмешательство, не требующее протезирования, но даже при нем больной может испытывать фантомные боли и некоторую неуверенность в ходьбе в первые дни. После ампутации поврежденная конечность должна находиться на некотором возвышении, так как из-за травмирования сосудов и нервов образуется отек.

Ампутация ноги при сахарном диабете опасна в послеоперационный период тем, что высока вероятность инфекций. Помимо тщательной обработки швов больному рекомендована строгая диета и ежедневный массаж ноги выше культи для лучшего лимфодренажа и кровоснабжения.

Вторая и третья неделя после операции

Вторая неделя – это время, когда пациент уже не испытывает сильных болевых ощущений в ноге, шов начинает заживать, и приходит время для восстановления физической формы. Если человеку проведена ампутация ноги выше колена, то реабилитация в этот период поможет предотвратить возникновение контрактур в тазобедренном суставе. Точно так же, при ампутировании голени, коленный сустав без последующей разработки тоже будет страдать.

Реабилитация включает в себя пассивные движения, лежание на твердой поверхности и на животе. Несколько раз в день необходимо делать гимнастику для остальных частей тела, включая здоровую конечность. Это позволяет укрепить мышцы, повысить мускульный тонус и подготовить организм к началу передвижения.

Начинать тренировать равновесие можно возле кровати, держась за спинку, и делая упражнения для рук и спины. Для последующего протезирования и нормального функционирования конечности, нужно иметь большую мышечную силу и выносливость, так как ампутация нарушает естественный процесс ходьбы.

Восстановление после заживления шва

Полноценная жизнь после ампутации ноги не заканчивается -это пациенту должны обязательно объяснить лечащий врач и самые близкие люди. Современное протезирование нижних конечностей позволяет восстановить объем движений в прооперированной конечности, но это долгий и трудный процесс. Культя не приспособлена для того, чтобы на нее опирались, нежная кожа нуждается в постепенном приучении к трению.

Начинать это приучение можно с первых дней после заживления шва, массируя кожу мягкой тканью. Со временем, рецепторы привыкают к легкому раздражению и можно пользоваться более жесткой тканью. К тому сроку, когда моно будет пользоваться протезом, кожа огрубеет настолько, что не будет мозолей и потертостей.

Давление – вот еще один этап, который включает в себя реабилитация после ампутации ноги. Постепенно надо приучать культю опираться на поверхность, сначала это делается на матрасе, затем можно использовать более твердые участки. Это позволит не только избежать неприятных ощущений во время ношения протеза, но и укрепит мышцы ноги, приучит тело держать равновесие в новых для него условиях.

Трудности послеоперационного периода

У некоторых пациентов возникают осложнения после ампутации ноги, которые выражаются в долгом заживлении шва, образовании воспаленных участков и отека культи. Для того чтобы избежать этих осложнений, надо применять компрессионные повязки, которые позволяют нормализовать кровоснабжение и лимфоток в поврежденных сосудах.

Компрессионная повязка накладывается максимально туго на нижнюю часть культи, постепенно ослабляясь к верху. Обязателен массаж и самомассаж культи и окружающих тканей, легкие постукивания и разминания. Это поможет быстрее восстановить нормальную трофику пострадавших тканей.

Практически у всех пациентов возникают фантомные боли после ампутации, лечение которых может быть как медикаментозным, особенно в острый период, так и физиотерапевтическим. Хорошие результаты дает движение, даже пассивное, и проведение массажа и терапевтических мероприятий на здоровой конечности, который мозг воспринимает, как лечение отсутствующей ноги. При особенно длительных и упорных фантомных болях рекомендуется оперативное лечение.

Тесное сотрудничество с врачом, труд и упорство пациента в послеоперационном периоде обязательно дадут хорошие результаты и помогут быстро вернуться к нормальной жизни.

#1 fenomen Отправлено 03 Январь 2012 — 18:23

В октябре 2011 г. я сдал анализ на выявление аллергена и оказалась, что у меня в организме допустимая норма антител к лидокаину (около 60%), врач делавший анализ казал, что «у тебя в организме не может быть реакции на лидокаин», я очень удивился

Поле анализа обратился к хирургу с результатом, он мне вразумительного ничего не ответил. Через неделю я вновь стал интересоваться, что же произошло, что привело к потере пальца, хирург пояснил, что это произошел феномен Артюса-Сахарова, хотя ранее мне лидокаин не вводили.

И до сих пор меня интересует ЧТО ПРОИЗОШЛО: неквалифицированное лечение или после надреза не сняли жгутирующую повязку?

Прикрепленные изображения

#2 Дудок Отправлено 03 Январь 2012 — 20:01

Проводили ли патологоанатомическое исследование ампутированного пальца и какое их заключение?

#3 fenomen Отправлено 03 Январь 2012 — 20:32

На палец накладывали жгутирующую повязку в момент вскрытия панарихии. Хирург ввел в палец 6 кубиков лидокаина, наложил жгутирующую повязку, сделал надрез вложил антисептик и забинтовал палец. Через 3 часа палец разбинтовали, т.к. онемение не проходило. Палец был весь отекший синюшного цвета с 2-мя объемными кровяными пузырями.

Исследования не проводились, при ампутации ткани отправили на гистологию и все.

#4 Дудок Отправлено 03 Январь 2012 — 21:32

#5 Sasha Отправлено 03 Январь 2012 — 21:54

С какой целью на палец накладывали жгут (если это жгут)?

Это обязательно при проведении местной анестезии перед операцией на пальцах.

#6 fenomen Отправлено 03 Январь 2012 — 21:54

Заключения нет. Запросили, ждем.

#7 Edwin Отправлено 04 Январь 2012 — 00:28

#8 Дудок Отправлено 04 Январь 2012 — 04:43

Вот как раз с этим я и не согласен. Во-первых — на фото, где палец не обработан (йодом, наверное) абсолютно не понятно — некроз это или нет — какие-то розовые ткани; во-вторых — что опишет патанатом неизвестно; в третьих — даже если патанатом ничего "военного" не опишет — это быдет хоть какой-то факт, на который можно будет опираться (некроз, нагноение, пролиферация.).

#9 fenomen Отправлено 04 Январь 2012 — 07:16

#10 Hohol Отправлено 04 Январь 2012 — 09:28

на мой взгляд имел место костный панариций, причем появился он при умелом попустительстве хирурга, а потом медикаментозными средствами его задушили и довели до гангрены. в последующем пришлось уже ампутировать фаланги, хотя если бы еще немножко полечили, само бы отвалилось />

#11 fenomen Отправлено 04 Январь 2012 — 09:53

#12 Edwin Отправлено 04 Январь 2012 — 12:24

#13 fenomen Отправлено 04 Январь 2012 — 13:26

Что касается фото:

— первая (снизу где багрово-синий отекший палец) сделана через 6 суток после введения лидокаина и возникновения отека;

— затем две (где черный палец) через 22 дня после введения лидокаина и возникновения отека;

— последняя (кисть руки в 4 пальца сделана неделю назад) сейчас раны затянулись, но рукой сложно манипулировать, постоянно беспокоят нервные окончания.

#14 qwer Отправлено 04 Январь 2012 — 14:19

Рис. 64. Гангрена вследствие наложения жгута.

После операции с наложением на 45 минут ленточного эсмарховского жгута на плечо образовался упорный артериальный спазм, вызвавший гангрену конечности. Следует пользоваться только пневматическим жгутом.

На верхней конечности разумеется, нарушения кровообращения представляют большую опасность, чем на нижней. Но ни верхняя, ни нижняя конечности не находятся в безопасности, если только применяется не пневматический жгут. Если первую помощь оказывает неопытный работник, которого научили импровизировать жгут из бинта или веревки с деревяшкой, то последствия могут быть очень тяжелыми. Опасно слишком тугое, но еще более опасно недостаточно тугое наложение жгута. Наименее вероятно, что отсутствие жгута вызовет смертельное кровотечение. Уже 200 лет назад было известно, что полностью разорванные артерии перестают кровоточить через 5 минут. Неудивительно поэтому, что хирурги во время испанской войны категорически отказались от применения жгута. При оказании первой помощи необходимо останавливать кровотечение-местным давлением на рану.

Основной принцип усечения пальцев - максимальная экономия, отсечение только нежизнеспособных участков с сохранением, если возможно, мест прикрепления сухожилий. При наличии дефекта кожи используется пластика местными тканями или первичная пересадка свободного кожного лоскута или кожного лоскута на ножке.

Положение больного на спине, кисть отведена на приставной столик и пронирована.

Обезболивание: при ампутации фаланг пальцев - местная анестезия по Лукашевич - Оберсту (рис. 161); при экзартикуляции пальцев - проводниковая анестезия по Браун - Усольцевой на уровне средней трети межпястных промежутков или в области запястья. По Лукашевич - Оберсту иглу вкалывают в основание тыльной поверхности пальца и струю 0,5 - 1 % раствора новокаина направляют к тыльным и ладонным сосудисто-нервным пучкам. Введя 10-15 мл раствора, на основание пальца накладывают резиновый жгутик.

Ампутация дистальной (ногтевой) фаланги.

Разрез кожи и подкожной клетчатки начинают с ладонной стороны, отступив от линии распила концевой фаланги на длину ее диаметра. Выкраивают ладонный лоскут. На тыле ногтевой фаланги кожу с подкожной клетчаткой разрезают по кости на уровне распила. Оттянув мягкие ткани, пилой Джильи отпиливают разрушенную дистальную часть фаланги, а края ладонного лоскута и тыльного разреза сшивают шелковыми швами. Кисть и оперированный палец иммобилизуют в состоянии небольшого сгибания.

Экзартикуляция дистальной (ногтевой) фаланги. Разрез кожи, подкожной клетчатки, сухожилий и суставной сумки на тыльной стороне ведут по проекции межфалангового сустава, которую определяют по линии, проведенной от середины боковой поверхности средней фаланги на тыл удаляемой фаланги на максимально согнутом пальце. Ножницами, введенными в полость сустава, рассекают. боковые связки, после чего сустав полностью раскрывается. Скальпелем, заведенным на ладонную поверх ность вычленяемой фаланги, отделяют от нее ладонный лоскут, равный по длине диаметру пальца на месте экзартикуляции. В результате такого приема ладонный лоскут у его основания полнослойный, а к концу сходит на нет, так что в лоскуте остается только слой эпидермиса, который, зашивая рану, легко адаптировать с кожей тыльного разреза (рис. 162).

Незначительное кровотечение останавливают наложением на края кожных разрезов шелковых швов. Кисть и палец в слегка согнутом положении укладывают на шину.

Вычленение средней фаланги. От описанного ранее хода операции отличается тем, что после удаления фаланги в тыльном крае и ладонном лоскуте отыскивают пальцевые сосудисто-нервные пучки и захватывают зажимами артерии, маркируя ими расположенные рядом с сосудами нервы.

Тщательно выделяют выше уровня кости и отсекают лезвием безопасной бритвы два тыльных и два ладонных пальцевых нерва. После этого перевязывают сосуды, зашивают рану.

Вычленение пальцев кисти

При вычленении пальце рубец по возможности располагают на нерабочей поверхности: для III - IV пальцев такой поверхностью является тыльная, для II - лучевая и тыльная, для V - локтевая и тыльная, для I пальца - тыльная и лучевая (рис. 163).

Вычленение II и V пальцев по Фарабефу.

Разрез кожи, подкожной клетчатки начинают с тыла II пальца от уровня пястно-фалангового сустава и ведут к середине лучевого края основной фаланги и далее по ладонной стороне к локтевому краю пястно-фалангового сустава до начала разреза на тыле. Аналогичный разрез начинают на тыле V пальца от уровня пястно-фалангового сустава, ведут к середине локтевого края основной фаланги и заканчивают на ладонной стороне у лучевого края пястно-фалангового сустава. Отсепаровав и отвернув кожно-клетчаточные лоскуты, рассекают сухожилие разгибателя дистальнее головки пястной кости, затем ножницами вскрывают пястно-фа-ланговой сустав и со стороны полости сустава разрезают боковые связки. После вскрытия капсулы сустава на ладонной стороне несколько дистальнее рассекают сухожилия сгибателей. Ориентируясь по проекции ладонных и тыльных сосудисто-нервных пучков, находят и захватывают кровоостанавливающими зажимами артерии; вблизи них выпрепаровывают из клетчатки и отсекают выше головок пястных костей пальцевые нервы - тыльные и ладонные. Сухожилия сгибателей и разгибателей могут быть сшиты. Головка пястной кости остается: сохранение ее благодаря целостности связок меж-, пястных суставов обеспечит лучшее восстановление функции кисти.

Рану зашивают так, чтобы лоскуты прикрыли головку пястной кости. Форма разреза мягких тканей может быть изменена в зависимости от показаний к вычленению II и V пальцев, дефект тканей может быть закрыт методом первичной пластики.

Вычленение III - IV пальцев с разрезом в форме ракетки. Разрез в форме ракетки начинают на тыле пястной кости, ведут косо по боковой стороне основной фаланги на ладонную поверхность, далее по ладонно-пальцевой складке и по другой стороне основной фаланги к продольному разрезу на тыле. Кожно-подкож-но-жировые лоскуты отсепаровывают от пястной кости и от основной фаланги, оттягивают в проксимальном направлении крючками. Дистальнее головки пястной кости рассекают сухожилие разгибателя, затем, оттягивая вычленяемый палец, ножницами рассекают суставную капсулу на тыльной, боковых и ладонной поверхностях. Пересекают сухожилия сгибателей и все ткани, на которых еще удерживается палец, а затем его удаляют. Захватывают кровоостанавливающими зажимами пальцевые сосуды и, выделив пальцевые нервы из окружающих тканей, отсекают их проксимальнее головки пястной кости. Лигируют сосуды. Сухожилия сгибателей и разгибателя сшивают над головкой пястной кости. Рану послойно уши вают. Кисть укладывают в полусогнутом положении на шину.

Вычленение I пальца по Мальгеню. Разрез кожи и подкожной клетчатки в форме эллипса от пястно-фалангового сустава на тыле кисти ведут почти до межфаланговой складки на ладонной поверхности и далее к началу разреза на тыле. Затем, оттягивая удаляемый палец и отодвигая крючком край тыльного разреза, получают возможность вскрыть пястно-фалан-говый сустав. Скальпель заводят на ладонную поверхность и направляют при рассечении ладонной части суставной капсулы под углом 45° по отношению к пястной кости острием дисталь-но. Это самый важный момент операции, позволяющий сохранить прикрепление мышц I пальца к сесамовидным костям, расположенным на передней поверхности капсулы сустава. Сшивают сухожилия сгибателей и разгибателей I пальца, рану зашивают. С удалением I пальца функция кисти нарушается на 50 %. В этих случаях для коррекции применяется фалангизация I пястной кости.

3. Операции при бедренной грыже по доступу к грыжевым воротам можно разделить на две группы: бедренные и паховые.

Операция Бассини. Используют доступ к бедренному каналу со стороны его наружного отверстия. Кожный разрез проводят параллельно и ниже проекции паховой связки. Этап поиска грыжевого мешка у тучных больных может представлять существенные трудности. Его легче обнаружить, если предложить больному потужиться или покашлять. Тщательно освобождают грыжевой мешок от жировой клетчатки и окружающих фасциальных оболочек. Грыжевой мешок выделяют как можно выше, вскрывают, прошивают и отсекают. При выделении грыжевого мешка следует помнить, что с медиальной стороны может находиться мочевой пузырь, а латерально - бедренная вена. Закрывают грыжевые ворота путём сшивания паховой и лонной (куперовой) связок. Всего накладывают 3-4 шва, контролируя, не сдавлена ли бедренная вена. Вторым рядом швов между серповидным краем широкой фасции бедра и гребенчатой фасцией ушивают бедренный канал.

В настоящее время отдают предпочтение паховым способам лечения паховых грыж, основными преимуществами которых признаны высокая перевязка грыжевого мешка, удобное и надёжное ушивание внутреннего отверстия бедренного канала. Этот доступ особенно показан при ущемлении бедренной грыжи, когда может потребоваться широкий доступ для проведения резекции кишечнкка.

Операция Руджи-Парлавеччио. Разрез кожи проводят параллельно и выше паховой связки (как при паховой грыже). Вскрывают апоневроз наружной косой мышцы (т.е. попадают в паховый канал). Обнажают паховый промежуток. Рассекают поперечную фасцию в продольном направлении. Отодвигая предбрюшинную клетчатку, выделяют шейку грыжевого мешка. Грыжевой мешок выводят из бедренного канала, вскрывают, прошивают у шейки и удаляют. Грыже-пые ворота закрывают путём сшивания внутренней косой, поперечной мышц, верхнего края поперечной фасции с лонной и паховой связками. При необходимости внутреннее отверстие пахового канала ушивают до нормального размера, накладывая дополнительные швы на поперечную фасцию. Семенной канатик (или круглую связку матки) укладывают на мышцы. Рассечённый апоневроз наружной косой \шшцы живота сшивают с формированием дупликатуры.

4. ТОПОГРАФИЯ ПРОМЕЖНОСТИ, REGIO PERINEALIS

Промежность закрывает выход из полости таза, являясь его нижней стенкой. Область промежности имеет форму ромба.

Внешними ориентирами являются следующие образования: впереди пальпируется нижний край лобкового симфиза, сзади - верхушка копчика, с боков - седалищные бугры. Промежность отделена от медиальных отделов области бедра промежностно-бедренной складкой. Сзади контурируются нижние края больших

ягодичных мышц. Акушерская промежность - участок между задней комиссурой больших половых губ и анальным отверстием. Линией, соединяющей седалищные бугры, как мужская, так и женская промежность условно делится на два неравных треугольника: передний - мочеполовая область, regio urogenitalis, и задний - заднепроходная область, regio analis.

Мочеполовая область (треугольник) ограничена спереди angulus subpubicus с lig. arcuatum pubis (у женщин - arcus pubis), сзади - условной линией, соединяющей седалищные бугры, с боков - нижними ветвями лобковых и седалищных костей. В этом треугольнике располагается мочеполовая диафрагма таза, diaph-ragma urogenitale,через которую у женщин проходят влагалище и уретра, у мужчин - уретра.

Границами заднепроходной области (треугольника) являются спереди - условная линия, соединяющая седалищные бугры; сзади - копчиковая кость; с боков - крестцово-бугорные связки.

В этом треугольнике располагается диафрагма таза, diaphragma pelvis, через которую проходит прямая кишка.

К области промежности относятся также наружные мужские и женские половые органы. Кожа в области промежности более тонкая, в центре утолщается по направлению к боковым ее отделам. У мужчин между корнем мошонки и задним проходом находится шов промежности, raphe perinei. Вокруг заднего прохода имеются радиально расположенные складки кожи за счет сращения мышечных волокон наружного сфинктера заднего прохода с кожей. Кожа содержит большое количество сальных и потовых желез и покрыта волосами. Подкожная жировая клетчатка и поверхностная фасция больше выражены в заднем отделе промежности. В иннервации кожи промежности участвуют ветви подвздошно-пахового нерва, п. ilio-inguinalis, полового нерва, п. pudendus, и промежностная ветвь заднего кожного нерва бедра r. perinealis n. cutanei femoris posterioris. Кровоснабжение этой области осуществляется за счет внутренней половой артерии. Отток крови происходит по одноименной вене во внутреннюю подвздошную вену, отток лимфы - в паховые лимфатические узлы.

Мочеполовой треугольник (рис. 121). В подкожной клетчатке располагается слабо выраженный листок поверхностной фасции. Фасция мочеполового треугольника представляет собой тонкий рыхлый прозрачный листок, который образует футляры для поверхностного слоя мышц, расположенных в виде парных треугольников: медиально располагаются луковично-губчатая мышца, m. bulbospongiosus; латераль-но - седалищно-пещеристая мышца, in. ischio-cavernosus; сзади - поверхностная поперечная мышца промежности, m. transversus perinei su-perficialis. Под седалищно-пещеристыми мышцами, которые располагаются вдоль нижнемедиальных краев лобково-седалищных ветвей тазовой кости, у мужчин находятся ножки мужского полового члена, crura penis, у женщин - cmra clitoridis. В центре мужского мочеполового треугольника, под луковично-губчатой мышцей, лежит луковица мужского полового члена, bulbus penis. Под основанием этой луковицы, рядом с ней в толще диафрагмы располагаются луковично-мочеиспускательные железы, gll. bul-bourethrales (Cooperi).

Под каждой из m. bulbospongiosus у женщин располагается луковица преддверия, bulbus ves-tibuli, имеющая мощное венозное сплетение (соответствует луковице полового члена).

Мышечные пучки m. bulbospongiosus в заднем отделе прикрепляются к сухожильному центру промежности, centrum tendineum perinei. Сюда в этот центральный фасциальный узел промежности вплетаются, перекрещиваясь, волокна m. sphincter ani externus и т. transversus perinei superficialis. Этот участок переплетения мышечных волокон, подкрепленный сухожильными волокнами, обусловливает функциональную взаимозависимость мышц этой области и является ориентиром при хирургических вмешательствах. Под фасцией мочеполи-вого треугольника проходят конечные ветви а. et v. pudendae internae и п. pudendus (a. dorsalis penis и п. dorsalis penis) (рис. 122). Глубже поверхностного слоя мышц лежит нижняя фасция мочеполовой диафрагмы (мембрана промежности), fascia diaphragmatis urogenitalis inferior (membrana perinei), затем - глубокая поперечная мышца промежности, m. transversus perinei profundus. Мышечные пучки ее располагаются поперечно и охватывают со всех сторон перепончатую часть уретры у мужчин (уретру и влагалище у женщин), образуя кольцо - жом. Верхняя поверхность т. transversus perinei profundus покрыта верхней фасцией мочеполовой диафрагмы, fascia diaphragm atis urogenitalis superior, которая является частью тазовой фасции. Нижняя и верхняя фасции мочеполовой диафрагмы срастаются по переднему и заднему краям глубокой поперечной мышцы промежности. Отсюда возможность длительного накопления в этом замкнутом пространстве гноя с прорывом его в уретру. Спереди фасции диафрагмы образуют поперечную связку промежности, lig. transversum perinei, которая не доходит до подлобкового угла. Несколько выше располагается lig. arcuatum pubis. В щели между этими связками у мужчин проходит v. dorsalis penis profunda, а у женщин - v. dorsalis clitoridis profunda.

Заднепроходный треугольник промежности

В центре области находится заднепроходное отверстие прямой кишки, окруженное полуовальными мышечными пучками наружного сфинктера заднего прохода (m. sphincter ani externus). Передний отдел этой мышцы сращен с сухожильным центром промежности, задний - с lig. anococcygeum. Латерально от наружного сфинктера заднего прохода располагается обильный слой жировой клетчатки, выполняющий седалищно-прямокишечную ямку. Эта клетчатка является продолжением подкожного жирового слоя без четких границ между ними.

Седалищно-прямокишечная ямка, fossa ischio - rectalis . Парные, треугольной формы пространства, расположенные по бокам от про-межностной части прямой кишки. Границами седалищно-прямокишечной ямки служат изнутри т. sphincter ani externus, снаружи -tuber ischii, спереди - т. transversus perinei superfi-cialis, сзади - нижний край т. gluteus maximus. Стенками ямки являются латерально - нижние 2 /з m. obturatorius internus, покрытой прочной париетальной фасцией таза, в расщеплении которой проходит половой сосудисто-нервный пучок (половой канал, canalis pudendalis), сверху и изнутри - диафрагма таза, т. е. нижняя поверхность m. levator ani, покрытая нижней фасцией диафрагмы таза, fascia diaphragmatis pelvis inferior. Мышца идет наклонно сверху вниз, снаружи и медиально и образует с плоскостью латеральной стенки ямки угол, открытый книзу. По линии стыка фасции располагается сухожильная дуга фасции таза, arcus tendineus fasciae pelvis (латеральный фасциальный узел малого таза). В ее образовании принимают уча-

стие фасция внутренней запирательной мышцы и верхняя и нижняя фасции диафрагмы таза. Глубина ямки от поверхности кожи до вершины угла у взрослого составляет 5,0-7,5 см. Постепенно она уменьшается кпереди, где составляет 2,5 см. Под задним краем мочеполовой диафрагмы образуется лонный карман, recessus pubicus, сзади, под краем большой ягодичной мышцы, - ягодичный карман, recessus glutealis. Последний соответствует нижнему участку глубокого клетчаточного пространства ягодичной области на уровне подгрушевидного отверстия. Седалищно-прямокишечная ямка может быть местом образования гнойных скоплений (пара-проктит). Через нее в ряде случаев необходимо вскрывать флегмоны подбрюшинных клетчаточ-ных пространств малого таза.

Половой сосудисто-нервный пучок появляется из ягодичной области через малое седалищное отверстие и проходит в расщеплении запирательной фасции (половом канале) на 4-5 см выше нижнего края седалищного бугра (ориентир для блокады полового нерва при обезболивании родов).

Под задней половиной крестцово-бугорной связки, прободая запирательную фасцию, почти во фронтальной плоскости к заднему проходу направляется нижний прямокишечный сосудисто-нервный пучок, a. et v. rectales inferiores, nn. rectales inferiores - ветви полового сосудисто-нервного пучка. Их топографию следует учитывать при операциях по поводу парапроктитов и гнойных затеков из подбрюшинного этажа таза. Внутренняя половая артерия и половой нерв дают ветви к коже промежности, мошонке, половому члену (у женщин - к большим половым губам, клитору).

Билет № 6

ЛЕЧЕНИЕ НА СТАЦИОНАРНОМ УРОВНЕ

Тактика лечения:

· неотложная помощь - окончательная остановка кровотечения;

· выведение пострадавшего из состояния травматического шока и стабилизация показателей гемодинамики и дыхания;

· экстренное оперативное вмешательство, которое проводится по правилам неотложной хирургии. Основная цель оперативного вмешательства - реплантация кисти.

Точное время травмы имеет решающее значение, так как время ишемии предсказывает успех для реплантации: необратимый мышечный некроз начинается через 6 часов ишемии. Температура и количество мышцы, присутствующей в ткани, предсказывают допустимое ишемическое время. У пациентов с чистотой или «гильотиной» есть лучший прогноз для реплантации, чем травмы при раздавливании или отвращение. Диабет, заболевания периферических сосудов, ревматологические заболевания, курение. Заявления о неврологическом компромиссе: потеря чувствительности и 2-точечная дискриминация. Дистальная часть сумеречная или цианотическая капельная наполнителя с уменьшенным или отсутствующим импульсом.

- Время ишемии в течение 24 часов.

- Оценка и документация травмированной конечности имеют решающее значение.

- Отказ от активного диапазона движения.

- Значок ленты Используйте тест на наличие повреждений в руке.

- Тесты на пульсоксиметрию могут быть полезными.

Хирургическое вмешательство:

Травматологический этап - остеосинтез (кости часто приходится укорачивать на длину до 1 см, чтобы предупредить натяжение сосудисто-нервных пучков). Остеосинтез отломков с помощью компрессирующих винтов-шурупов. Остеосинтез отломков с помощью титановых блокируемых пластин, спиц.

Микрохирургический этап

- восстановление целостности сухожилий разгибателей пальцев. Восстановление целостности сухожилий сгибателей пальцев. Ауто и аллопластика сухожилий. Перемещение сухожилий. Восстановление целостности артерий с использованием микрохирургической техники и оптики. Сшивание нервов с использованием микрохирургической техники и оптики. Восстановление целостности вен с использованием микрохирургической техники и оптики. Реконструктивное восстановление сосудисто-нервного пучка с использованием микрохирургической техники и оптики.

Свободное, без натяжения ушивание кожной раны.

Лаборатория Предоперационные лабораторные исследования, культуры из раненых районов. Изображения Рентгенограммы как ампутированной части, так и пни важны, но не должны задерживать транспорт. При необходимости установите; держите частичные ампутации как можно ближе к анатомическому положению. Храните любые фрагменты ткани, потому что они могут использоваться для прививки кожи, кости или нервов. Симметричные ампутации, близкие к сгибательной мышце сгибательной надпочечниковой мышцей. Низкие конечности редко предпринимаются и обычно у детей. Неустойчивые пациенты, вторичные по отношению к другим серьезным травмам или заболеваниям. Старые пациенты или с противопоказаниями к общей анестезии Неправильно длительное время ишемии. Любая оставленная кость требует дополнительных оперативных процедур и консультаций. Реплантация - это вариант для косметических соображений или для профессионального рассмотрения. Пенсионные ампутации: чаще всего вторичные по отношению к самоизлечению и психиатрическому заболеванию. Успешная реплантация маловероятна за 24 часа холодной ишемии или 6 часов тепловой ишемии. Ферментативные ампутации часто оставляют для лечения вторичным намерением: спонтанная регенерация кончика пальца происходит у детей даже при ампутации соломенных пальцев. Пациентские ампутации для пальцев, дистальные к лунуле ногтя, могут быть успешно пересажены.

- Избегайте сосудистых зажимов, прижигания, лигирования сосудов или дебрификации.

- Избегайте повторных экзаменов на культуру или ампутированную часть.

- Орошайте солевым раствором и накройте солевой раствор смоченной сеткой.

- Некоторые однозначные повреждения отрыва от кольца.

- Проксимальнее среднего уровня.

- Практически все педиатрические ампутации.

- Тяжелые дробленые или поврежденные части.

- Травмы на нескольких уровнях.

- Психические пациенты, которые умышленно самостоятельно ампутируют часть.

- Выделенные части с сухожилиями, выбитыми из мускулоподобных суставов.

- Ампутации: следует учитывать при реплантации соответствующими специалистами.

- Носовые ампутации: реплантация успешно выполнена с переменными результатами.

- Все педиатрические ампутации, рассмотренные для реплантации.

NB! формирование культи при невозможности реплантации кисти при сильном размозжении тканей, опасности развития анаэробной инфекции

Немедикаментозное лечение;

· режим I,II,III;

· диета - №15.

Медикаментозное лечение

(в зависимости от степени тяжести заболевания):

После проведенной операции проводится медикаментозная терапия. Основными принципами проводимых консервативных мероприятий являются антикоагулянтная терапия с целью профилактики тромботических осложнений (УД - В) . Гепарин/его фракционированные аналоги. Начальная доза гепарина составляет 5000 ЕД парентерально/подкожно под контролем АЧТВ.

Мягкие ампутации под пальцы или легкие деградирующие травмы с адекватным ремонтом и стабильной сосудистой системой. Как можно раньше передайте изображение и ампутированные части пациента, хранящиеся в соответствующей среде.

- Требуется хирургическое или ортопедическое последующее наблюдение.

- Знайте точный механизм и время получения травмы.

Семейный врач часто обеспечивает первое и единственное медицинское вмешательство при травмах пальцев. Правильный диагноз и управление травмами пальцев жизненно необходимы для поддержания надлежащей функции руки и предотвращения постоянной инвалидности. Подглазурная гематома - болезненное состояние, которое включает кровотечение под ногтем, обычно после травмы. Лечение требует субгумальной декомпрессии, что достигается путем создания небольших отверстий в ногте. Промывание ногтевого лака обрабатывают удалением гвоздя и ушиванием поврежденного ногтевого ложа.

Антибактериальная терапия применяется для профилактики развития гнойно-септических осложнений (УД - А) . При воспалении послеоперационной раны и для профилактики послеоперационных воспалительных процессов применяются антибактериальные препараты.

Купирование болевого синдрома: НПВС в стандартной дозировке при наличии показаний, при необходимости назначаются наркотические анальгетики.

Гемотрансфузия должна проводится по показаниям (интраоперационно и\или послеоперационном периоде).

Замкнутые переломы дистальной фаланги могут потребовать уменьшения, но обычно они минимально смещены и стабильны и могут быть отколоты. Открытые или внутрисуставные переломы дистальной фаланги могут потребовать направления. Пациенты с молочным пальцем не могут растягивать дистальный межфаланговый сустав из-за нарушения механизма экстензора. Рентгенограммы помогают дифференцировать типы сухожилий и костного молотка. Большинство травм пальца пальца заживают с шести до восьми недель шинирования, но некоторые требуют направления.

Реабилитация после ампутации

Дислокации дистального межфалангового сустава редки и обычно встречаются дорзально. Тяжелые травмы включают многие из травм рук, которые лечат семейные врачи и обычно вызваны спортивным участием, профессиональной деятельностью или домашними несчастными случаями.

Антиагрегантная терапия с целью улучшения реологических свойств крови (УД - А) .

· ацетилсалициловая кислота 75-325 мг/сут перорально;

· клопидогрель 75 мг, 300 мг 1 раз в сутки перорально;

· дипиридамол 50-600 мг/сут перорально.

NB! Длительность антиагрегантной терапии, режим дозирования индивидуальный, с учетом мониторинга лабораторных показателей.

Диагностика и лечение травм пальцев

Гвоздь представляет собой структуру кератинизированных плоскоклеточных клеток, которая действует как защитная пластинка и усиливает ощущение кончика пальца. Двухточечная дискриминация уменьшается, если гвоздь отсутствует, чтобы действовать в качестве противодействия кончику пальца при касании объекта. Спинной складкой, которая лежит на поверхности гвоздя, является эпинихиум или кутикула. Паронихиум образует боковые границы. Когда края гвоздя подвергаются незначительной травме, они могут литься, производя мухоловки.

Ангиопротекторы показаны в качестве дополнительной терапии с целью коррекции микроциркуляции (УД - В)

· алпростадил 20-60 мкг в/в 1-2 раза в сутки;

· пентоксифиллин 100-300 мг/сут парентерально; или 400 мг перорально 2-3 раза в сутки.

Назначаются эмпирические препараты широкого спектра действия до получения результатов бактериологического исследования.

Таблица - 1. Схема эмпирической терапии.

Опасные факторы, провоцирующие травматическую ампутацию